Правда, преимущество могло перерасти в недостаток при длительном бое или походе, когда один из типов снарядов мог быть полностью израсходован, после чего могла встретиться подходящая именно для него цель.

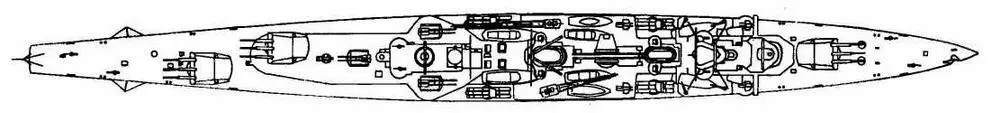

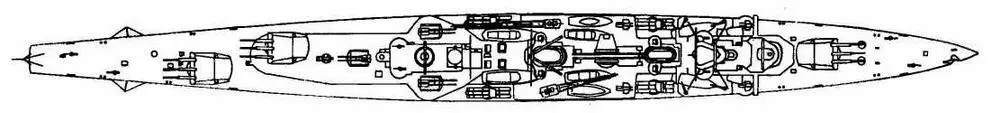

Орудия размещались в трех трехорудийных башнях LC/25. Впервые примененные в германском флоте, они обеспечивали угол возвышения в 40° - много больше, чем любая палубная, тем более казематная установка. Весовые ограничения заставили применить для их защиты относительно тонкую броню: 30 мм для лобовой плиты и 20 мм - для боковых и задних стенок. Но и при этом скромном бронировании вес башни достигал 137 т. Расположение двух из них в корме явно оказало сильное моральное давление на конструкторов, попытавшихся любой ценой обеспечить максимальные углы обстрела на нос. Для этого им пришлось применить эшелонную конфигурацию для задней группы артиллерии. Возвышенную башню сместили влево от диаметральной плоскости, а кормовую - вправо. В результате удалось на несколько градусов увеличить зону, в которой на нос могли вести огонь 6 орудий, но сектор полного залпа оказался резко несимметричным - смещенная возвышенная башня закрывала пониженной башне носовые углы на один борт. Эшелонное расположение, широко применявшееся немцами в первую мировую войну на линейных крейсерах и линкорах, но уникальное для класса крейсеров, оказалось слишком экстравагантным, и после "кенигсбергов" нигде более не применялось. Первоначально у новых установок наблюдалось немало "детских болезней", но в ходе длительных упражнений и исправлений их удалось полностью устранить. Правда, ни один из германских легких крейсеров не участвовал в продолжительном артиллерийском бою с кораблями противника, в котором и выясняются все достоинства (а гораздо чаще - недостатки) артсистем, но при стрельбах из 150- миллиметровок по берегу серьезных неудобств не наблюдалось.

Довольно неожиданным выглядит то пренебрежение, которое немцы проявили к противопожарным устройствам подачи боезапаса. Чрезвычайно тщательно сконструированная система времен первой мировой войны уступила место, единственной асбестовой завесе между рабочим отделением башни и ее вращающейся структурой. При прижатии пружинами крышек шахт для перемещения зарядов между крышкой и корпусом подачи оставались щели шириной до полусантиметра - вполне достаточно, чтобы через них могло проникнуть пламя из башни в погреб. Неудобная с точки зрения симметрии трехорудийная конфигурация заставила разместить подачи центрального и правого орудия вместе, в промежутке между этими пушками. Сами подачи имели гидравлический привод; вспомогательная резервная подача, располагавшаяся позади основной, приводилась в действие электрической лебедкой. Внутри башни все операции, как перемещение снаряда и заряда из подачи в казенную часть орудия, так и досылка его, а также управление затвором, осуществлялись вручную. Впрочем, такая же практика применялась на подавляющем большинстве тогдашних крейсерских установок.

Зенитная артиллерия состояла из трех одиночных 88-мм установок MPL С/13. Пушка с длиной ствола 45 калибров была разработана еще во время первой мировой войны и уже в середине 30-х гг являлась устаревшей.

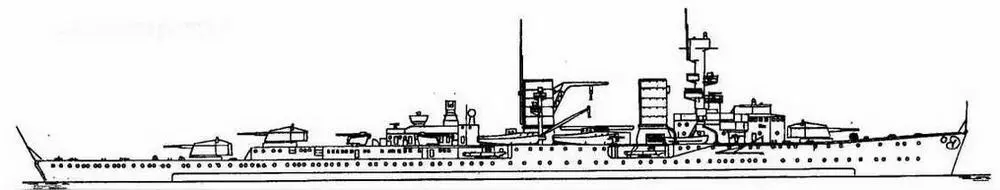

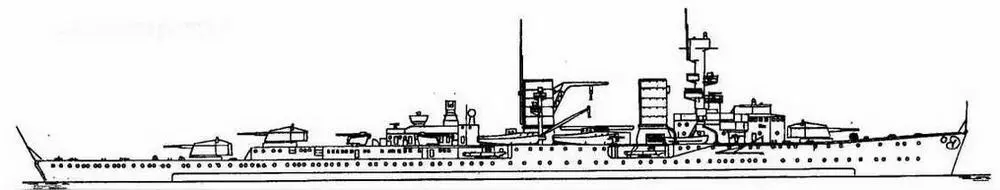

"КАРЛСРУЭ" (1935 г.)

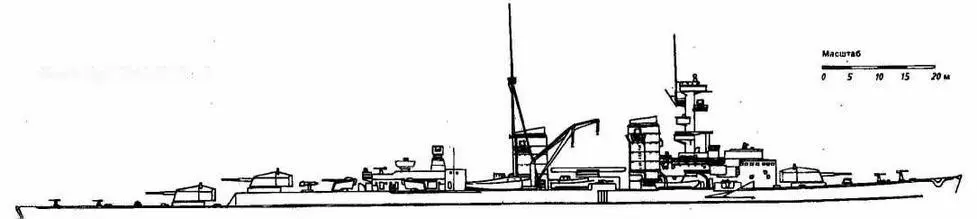

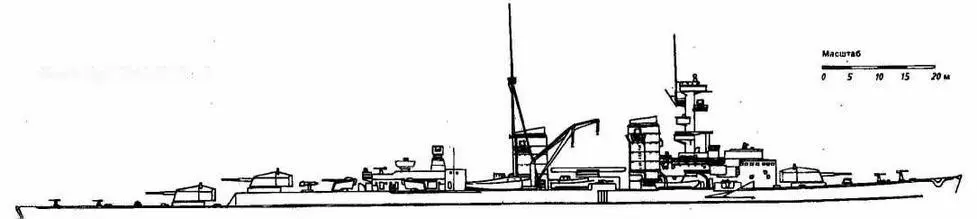

"КАРЛСРУЭ" (1939 г.)

Прочее оборудование

"Кенигсберги" стали первыми немецкими крейсерами, на борту которых имелась корабельная авиация. Недостаток места и "свободного" веса не позволил оборудовать эти корабли ангарами, поэтому самолеты приходилось хранить непосредственно на катапульте. Это сильно ограничивало степень их готовности к действиям, и, в особенности - срок службы, но с такой ситуацией приходилось мириться на большинстве легких кораблей всех стран, имевших гидросамолеты. Вначале в качестве палубных применялись легкие 2-местные, двухпоплавковые бипланы "Не-60". Они развивали до 225 км/час (совсем неплохо для гидросамолетов начала 30-х годов). Именно "хейнкели" широко использовались для патрулирования и разведки во время гражданской войны в Испании. Но по-настоящему грозное оружие германские корабли получили с принятием на вооружение гидросамолета-моноплана фирмы "Арадо" "Ar-196". Он был разработан в 1936 г и принят на вооружение как раз к началу второй мировой войны, и значительно превосходил по своим характеристикам модели всех европейских противников Германии. Базировавшиеся на крейсера самолеты относились к модели А-4 (вариант наиболее распространенной марки "Ar-196 А-3", выпущенный в количестве 24 машин).

Читать дальше