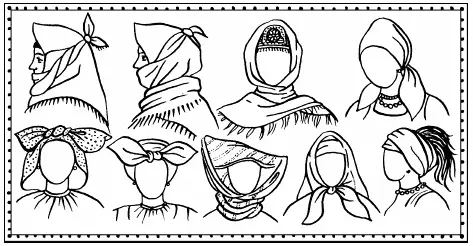

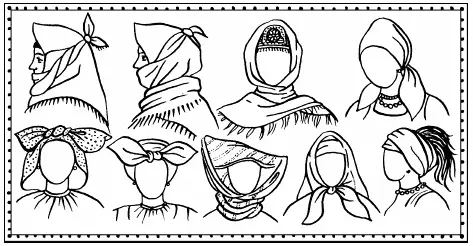

Различные способы повязывания платка

Разница между девичьими и женскими головными уборами оставалась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например, в 30-е годы ХХ века, когда в Москве уже прокладывали метро, замужние женщины Калужской области всё ещё завязывали углы своих платков «двумя концами», а девушки, напротив, пропускали угол платка через завязанные концы…

Выходя в холодную погоду из дому, славяне – и женщины, и мужчины – надевали поверх рубах длинные, тёплые одеяния из сукна. Назывались они «свитами», от слова «свивать» – «одевать», «кутать». В письменных источниках свиты упоминаются начиная с ХI века, а существовали, надо думать, и раньше. Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру («поясом притяжена к телеси…»), рукава были снабжены обшлагами, а ворот – отложным воротником. И то и другое, конечно, вышивалось, причём вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной.

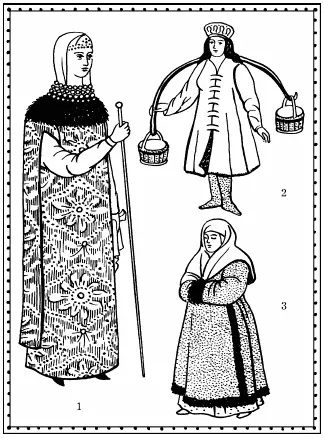

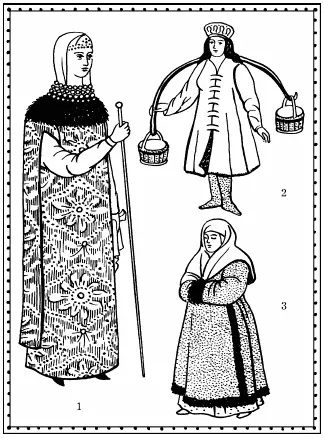

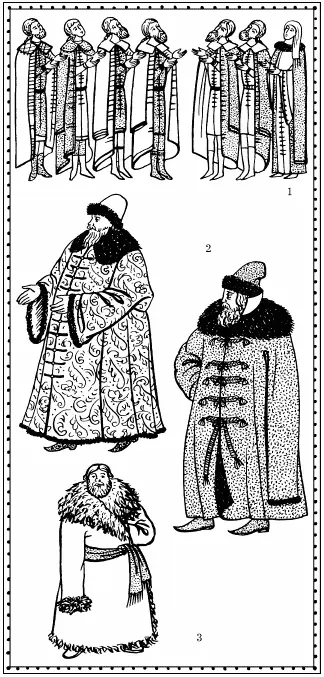

1. Женщина в накладной шубке. XVII век. 2. Девушка в короткой шубе. XVII век. 3. Женщина в полушубке из овчины. XIX век

Края одежды нередко обшивали согнутыми вдоль полосками тонкой кожи, чтобы уберечь от преждевременного износа, – такие полоски были найдены при раскопках древнего Пскова в слоях ХI века. А вот застёгивались свиты, по мнению учёных, с помощью петлиц, а не прорезных петель, как больше принято ныне. Петлицы считаются характерной деталью древнерусской одежды.

Носили и короткие, немного ниже талии, одеяния типа свит. Назывались они «жупанами». На слух это слово кажется нам каким-то чешским или польским, и тем не менее оно очень старое, древнерусское. Учёные относят его к древнейшему, «праславянскому» периоду развития языка.

Помимо сукна, любимым и популярным материалом для изготовления тёплой одежды у славян были выделанные меха. Мехов было много: пушной зверь в изобилии водился в лесах, так что, например, медвежий мех, «медведина», считался дешёвым и малоподходящим для одежды знатного человека. Русские меха пользовались заслуженной славой и в Западной Европе, и на Востоке. Кроме того, славяне с незапамятных времён разводили овец, так что тёплый овчинный «кожух» был доступен (в отличие от современной «дублёнки») каждому. Недаром «кожух» – тоже древнейшее, праславянское слово. Первоначально оно, по всей видимости, обозначало вообще одежду из кож и мехов – не исключено, что кожухами называли также и меховые либо кожаные плащи. Однако чаще кожух был всё-таки одеждой с рукавами и застёжками.

Шили их, как правило, мехом вовнутрь. Простые люди носили «нагольные» кожуха, то есть сшитые кожей наружу. Богатые покрывали их сверху нарядной материей, иногда даже византийской парчой – золототканым шёлком. Понятно, что такие красивые, дорогие одежды надевали не только ради тепла. Следует помнить, что в языческой древности мех считался магическим символом плодородия и богатства (реальным признаком богатства он тогда, в силу своей общедоступности, являться не мог). Например, Змей Волос наших легенд, существо, способное дарить людям «золото-серебро», оказывается по-змеиному чешуйчатым и одновременно… мохнатым. Подобные воззрения не являются исключительно славянскими. Мифология скандинавов, описывая «родоначальника» всех свободных земледельцев, совсем не случайно рисует его невесту «в платье из меха»…

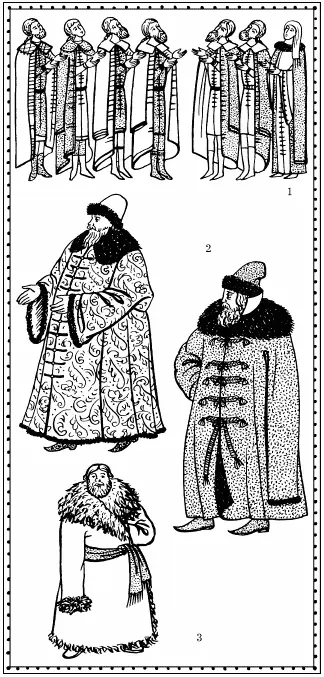

1. Молящиеся новгородцы. Фрагмент с иконы XV века. 2. Боярские шубы. XVI–XVII века. 3. Крестьянин в тулупе. XIX век

Так что в каких-то торжественных случаях, требовавших поддержания престижа или привлечения магических сил, славянские «нарочитые люди» и летом могли облачиться в меха: это должно было способствовать и их личному благополучию, и процветанию всего племени. Такое обыкновение оказалось очень живучим, продолжая существовать и тогда, когда мифологическая причина была уже позабыта. Взять хотя бы знаменитые боярские «сидения» в шубах и меховых шапках. А ещё в конце ХIХ века девушки ходили в хоровод – своего рода «выставку невест» – даже в летнюю жару часто в шубах, стремясь вернее привлечь внимание женихов. А молодожёнов непременно сажали на расстеленный мех, чтобы новая семья была многодетной, а дом скорее сделался «полной чашей»…

Читать дальше