Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. М., 1990.

Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в ХIХ – нач. ХХ в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. Т. 31. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия).

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978.

Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХIХ – начала ХХ века. М., 1984.

Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия древнего Пскова // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1962. Вып. 4.

Оятева Е. И. Обувь и другие кожаные изделия Земляного городища Старой Ладоги // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.; М., 1965. Вып. 7.

Оятева Е. И. Кожаная обувь из средневековых городов Польши // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1970. Вып. 12.

Оятева Е. И. Белозерская кожаная обувь // Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере в Х—ХIII вв. М., 1973.

Оятева Е. И. О семантике ритуального башмака // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1978. Вып. 19.

Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IХ—ХIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.

Рабинович М. Г. Одежда русских ХIII—ХVIII вв. // Там же.

Сабурова М. А. Стоячие воротники и «ожерелки» в древнерусской одежде // Средневековая Русь. М., 1976.

Седов В. В. Одежда восточных славян VI–IХ вв. н. э. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.

Стрекалов С. Русские исторические одежды от Х до ХIII века. СПб., 1877.

Фехнер М. В. Золотое шитьё Владимиро-Суздальской Руси // Средневековая Русь. М., 1976.

Зачем вообще люди, особенно женщины, надевают на себя украшения?

Ответить на этот вопрос учёным помогло ещё одно бесценное «окно в прошлое» – возможность наблюдать обычаи народов, которые в силу разных причин и сегодня придерживаются тех же законов, по которым жили наши предки несколько тысячелетий назад.

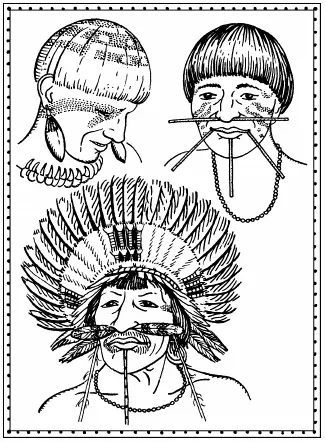

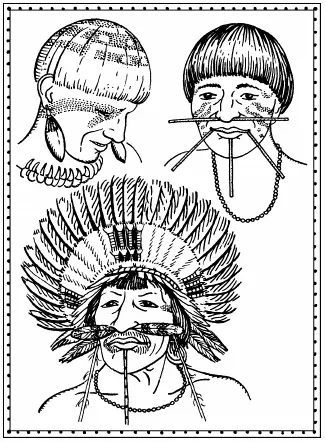

Представители различных индейских племен в традиционных уборах

Оказывается, человечество с древнейших времён задумывалось над разницей между «твёрдыми» и «мягкими» частями любого животного организма. Люди замечали, что «твёрдые» части (кости, зубы, когти, раковины, рога…) гораздо меньше подвержены тлению после смерти, нежели «мягкие». Они сопоставляли сроки жизни «твёрдых» деревьев и «мягкой» травы. Наконец, они обратили внимание на прочность и поистине вечность (по крайней мере, по сравнению с человеческой жизнью) различных минералов и самородных металлов – меди, золота, серебра.

Всё это привело древних людей к мысли о том, что твёрдые ткани их собственных тел намного «совершеннее» мягких. Значит, если человек стремился прожить долгую жизнь, мягкие ткани следовало «укрепить». Особенно это касалось различных отверстий тела, сквозь которые, по мнению древних, могла вылететь наружу душа – и, наоборот, могло проникнуть внутрь какое-нибудь недоброе волшебство. Кроме того, необходимо было «магически защитить» руки и ноги, более всего подверженные ранениям и ушибам, которые, конечно, тоже объяснялись кознями злых сил. Наконец – и с этим соглашаются современные экстрасенсы, – требовалось защитить энергетические центры и каналы человеческого тела.

Вообще говоря, люди во все времена понимали, что самая лучшая оборона против враждебного колдовства – это чистота помыслов и духовное совершенство. Однако, увы, для основной части человечества немногие праведники посейчас остаются недосягаемыми образцами. Вот и в древности большинство людей не слишком доверяло своей способности противостоять злу и стремилось всячески «укрепить» мягкую плоть. Канадские индейцы говорят о женщине, которая не носит серёг: «у неё нет ушей», а если она не носит украшения на губе: «у неё нет рта». Индейцы Южной Америки придерживаются очень схожих воззрений: «Украшение в ухе даёт нам способность слышать слова других людей и понимать их. А если бы не было украшения в губе, мы не могли бы произносить разумных речей…»

Читать дальше