Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, – «полушубками».

О слове «тулуп» учёные спорят. Кто-то считает его исконно славянским и родственным «туловищу». Кто-то выводит его из татарского, казахского и даже алтайских языков, в которых похожее слово обозначало «кожаный мешок из одной цельной шкуры». Как бы то ни было, из древнерусского языка «тулуп» попал в Польшу и даже… в Швецию, на другой берег Балтийского моря.

А вот о слове «шуба» языковедам доподлинно известно, что первоначально оно принадлежало арабам и значило просто «верхняя одежда с длинными рукавами». Не вполне ясно только, какими путями оно распространялось в Европе. Часть филологов полагает, что славяне заимствовали его у германцев, часть – что германцы, наоборот, переняли его у славян…

Ещё одним распространённым видом меховой одежды, как пишут этнографы, была безрукавка. К сожалению, у нас нет ни изображений, ни описаний её в древних источниках. Зато мы доподлинно знаем, что безрукавки носили наши близкие соседи, например скандинавы. А у горных пастухов Украины сохранился исключительно старый тип безрукавки – не сшитый, но сделанный из одной цельной шкурки овцы. Всё это даёт право предполагать, что и славянам безрукавки наверняка были знакомы.

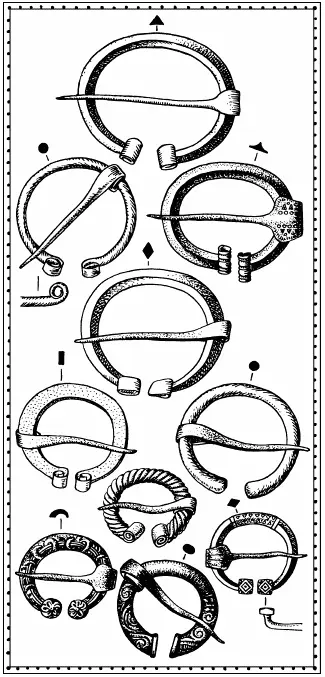

В современной жизни плащ давно уже превратился в обычное лёгкое пальто для прохладной погоды, часто непромокаемое. Плащ в виде широкого полотнища за плечами сразу наводит на мысли о «романтическом» средневековье. Между тем для наших далёких предков он был самой привычной, каждодневной одеждой. Действительно, добротный, плотный плащ был очень хорош в непогоду, а при нужде служил одеялом или даже палаткой. Воин, намотав его на руку, мог использовать как своеобразный щит. Входил плащ и в состав «официального» княжеского костюма. Наконец, хорошо сшитый он попросту очень наряден. Вот почему плащи всевозможного покроя, из разного материала носили в будни и праздники решительно все: женщины и мужчины, знатные и незнатные, старые и молодые. Правда, некоторое время назад археологи полагали, что плащ был характерной приметой знати и воинов. Это потому, что в соответствующих погребениях находили застёжки ювелирной работы, явно предназначенные для плащей, а в могилах простых людей их не было. Однако потом появились новые данные, показавшие, что плащи носили все слои населения. Просто те, у кого не было драгоценных застёжек, пользовались шнурком. А слово «плащ» – исконно славянское, языковеды сближают его с «платком», «полотном» и прилагательным «плоский».

Учёные пишут, что древние славяне носили плащи самых различных фасонов.

Слово «вотола», как и многие другие наименования видов одежды, первоначально имело значение «вид ткани». В данном случае подразумевалась толстая, плотная, грубая ткань растительного происхождения – льняная или посконная (из волокон конопли). Существовало и прилагательное «вотоляный» – «сделанный из подобной материи».

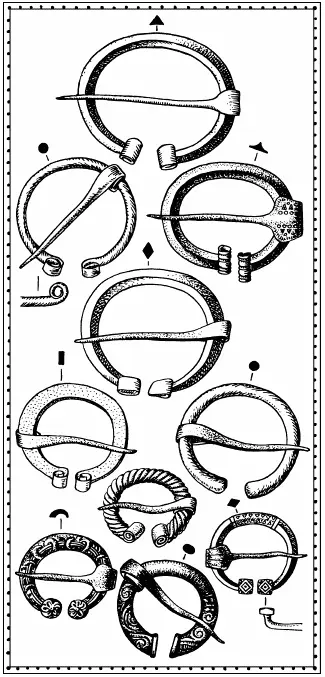

Подковообразные спиралеконические фибулы и фибулы с утолщенными концами. X–XII века

Как именно выглядела одежда, в конце концов названная нашими предками «вотолой», – единого мнения у историков нет. Некоторые полагают, что это была «запашная» одежда с рукавами. Другие настаивают, что это был плащ-полотнище, скреплявшийся у шеи пряжкой, пуговицей или шнурком, длиной до колен или до икр, без рукавов, но зато, возможно, с капюшоном. Старинная рукопись рассказывает о воре, который полез в чужой сад за яблоками и свалился с обломившейся ветки, но зацепился вотолой за сучок – да так и погиб, «удавившись ожерельем». Думается, к этому рассказу больше подходит всё-таки плащ.

Иногда пишут, что вотолы были одеждой только простого народа, землепашцев. Однако авторитетные учёные считают, что князья и бояре далеко не всегда ходили такими нарядными, как это изображено на сохранившихся миниатюрах и фресках – своего рода парадных портретах тех лет. На охоте, в поездке, в дозоре в качестве повседневной одежды вотола хороша была и для князя.

Другой разновидностью плаща был «мятель» («мятль»). Языковеды возводят это слово (возможно, через германские языки) к латинскому «мантеллум» – «покрывало», «покров». Как выглядел мятель, в точности пока не известно. Во всяком случае, это была гораздо более нарядная и дорогая одежда, нежели вотола: за «роздрание» мятля во время ссоры древнерусское законодательство спрашивало строго, налагая на виновного изрядный денежный штраф. Возможно, мятли делались из плотной шерстяной материи – сукна, зачастую привозного. Эпизод летописи рисует одетыми в чёрные мятли княжеских воинов и самого князя. Сохранился рассказ о доблестном воине, который сумел оборониться от наседавших врагов с помощью короткого метательного копья-сулицы, будучи без щита и доспехов, «за единым мятлем». Впрочем, это не даёт оснований считать мятель чем-то вроде элемента воинской формы. В дальнейшем в мятли нередко одевались монахи, а «мятельником» стал называться княжеский слуга, ведавший платьем. От названия древнего плаща происходит русская фамилия Мятлев. Проникло слово «мятль» и в латышский язык, дав современное «метелис» – «пальто»…

Читать дальше