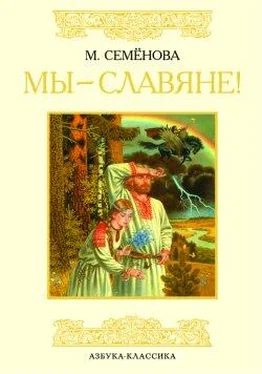

Сапоги древних славян и более поздние княжеские («червленые») сапоги, богато украшенные и расшитые

Как пишут учёные, сапоги бытовали в основном двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком, продёрнутым в прорези. Раскопки показали, что на улицах древнего Пскова часто можно было встретить детей и подростков в подобных сапожках: археологами найдены образцы с длиной следа 12 и 17 см. Точно такие, только побольше, носили и взрослые.

У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После ХIII века первый вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой.

Если кожаная обувь сама по себе была признаком некоторой зажиточности, то для владельцев их сапоги, надо полагать, являлись своего рода знаком престижа. Края голенищ богатых сапог отделывались тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых зажиточных и знатных на сапогах можно было увидеть и жемчуг. Красные, «червлёные» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки – бояр. Однако такую роскошную обувь археологи относят к несколько более поздней эпохе.

Изучая памятники древней литературы, учёные обнаружили слово «плесница». Происходит оно от слова «плесна» (теперь мы произносим его «плюсна») – часть стопы между голенью и пальцами. Содержание текстов позволяет предположить, что речь идёт о погребальной обуви. И хотя эти рукописи были созданы уже в христианские времена, историки полагают, что здесь мы опять имеем дело с пережитком древнейшего тотемизма. Как известно, мифический зверь-предок – тотем – только членам своего рода «позволял» носить одежду и обувь, сделанную из своей шкуры. Надевалась такая одежда и обувь, как правило, в ритуальных целях, а не для повседневного ношения. Уж не из кожи ли с «плесны» родоначальника-зверя шились «плесницы» древних славян – чтобы предки, с которыми умерший должен был встретиться на том свете, сразу же признали в нём родича?.. Историки не исключают, что выражение «обуться в плесницы», как и «сесть в сани», было одним из синонимов понятия «умереть»…

Пытаясь ныне воссоздать зримый облик людей далёкой эпохи, художники обычно изображают их в одежде и обуви, обнаруженной археологами в раскопанных погребениях. При этом, как правило, забывают, что повседневная и погребальная одежды зачастую различались, и достаточно сильно. Неужели и нас художники будущего изобразят когда-нибудь гуляющими по улицам, так сказать, «в белых тапочках»?..

А вот обряд, который, вводя в род приёмного сына, совершали скандинавы. Мы помним, что при переходе из рода в род человек должен был сперва «умереть». Так вот, центральным предметом в скандинавском обряде был башмак, сшитый специально, с соблюдением разных магических правил. Именно он символизировал приобщение к роду нового человека, принятие его не только членами семьи, но и мифическим предком. Во время священнодействия приёмный сын надевал этот башмак вслед за отцом, «вступал в его след», становясь в полном смысле слова «наследником». Вряд ли случайно русские слова так хорошо ложатся в описание подробностей совсем, казалось бы, чужого обряда! Всё дело в том, что обе языческие религии, как славянская, так и скандинавская, не миновали стадии тотемизма.

Кстати, в древнерусском языке слово «плесна» означало также и «след»…

Лучше всего известны исследователям шапки особого покроя – полусферические, сделанные из яркой материи, с околышем из драгоценного меха. В подобные шапки одеты каменные и деревянные идолы, сохранившиеся с языческих времён, такие мы видим и на дошедших до нас изображениях славянских князей. Это была княжеская регалия, притом специфически славянская. Недаром в русском языке бытует выражение «шапка Мономаха», означающее буквально «бремя власти». Не «корона», не «диадема» – именно «шапка». Само это слово долгое время попадалось учёным исключительно в княжеских грамотах-завещаниях, где шла речь об этом знаке достоинства. Лишь после 1951 года, когда археологами были найдены берестяные грамоты и наука получила небывалую возможность заглянуть в повседневную жизнь простого народа, сделалось ясно, что «шапкой» называли не только княжескую регалию, но и вообще мужской головной убор. А вот княжескую шапку именовали иногда «клобуком». Потом это название перешло в русском языке на монашеское покрывало, а также на колпачок, что надевали на голову охотничьим птицам («клобучок»). В языках зарубежных славян «клобук» до сих пор значит попросту «шапка», а также «шлем».

Читать дальше