Не вдаваясь в подробности, кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: поршни, башмаки, сапоги.

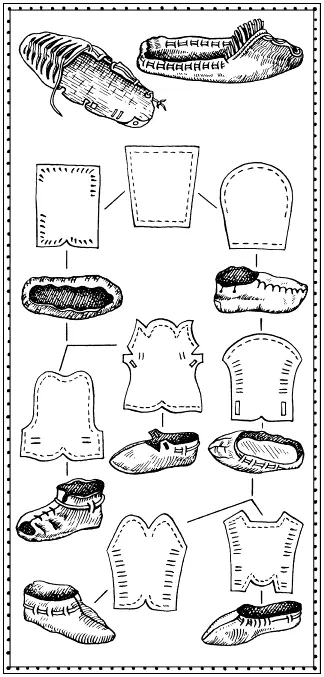

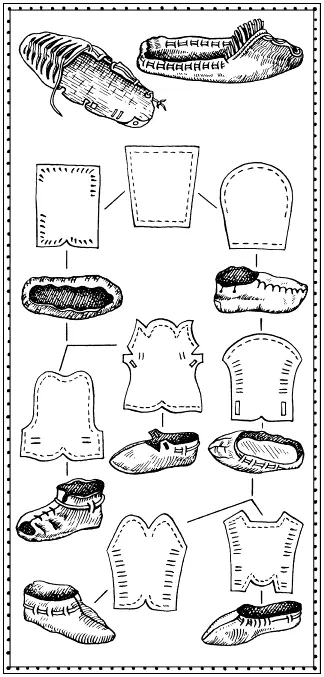

Как показывают материалы раскопок, простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошни», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком (не отсюда ли и ещё одно название – «моршни»?). Вероятно, в глубокой древности, для поршней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Надо полагать, эти свойства поршня и дали ему имя: часть лингвистов возводит его к уже знакомому нам слову «порт» в значении «тряпка», «лоскут». А другие объясняют его происхождение от прилагательного «порхлый» – «мягкий», «рыхлый». Не случайно, должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка; детские поршни найдены при археологических раскопках.

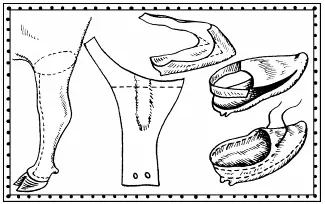

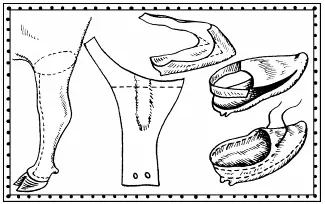

Схема снятия шкуры и изготовления обуви из «естественных» заготовок. Шкура быка использовалась для мужской обуви, коровы – для женской, а телёнка – для детской. Чаще всего это были шкуры осеннего боя

Поршни крепились к ноге почти так же, как лапти. На некоторых древних изображениях хорошо заметны косые перекрестья на голени, – это значит, что человек был обут в поршни или лапти.

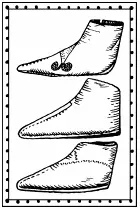

Поршни разных типов и схема изготовления контуров «естественных» одночастных заготовок

Более сложные и нарядные поршни имели прошитый носок и кожаную вставку (нередко отделанную вышивкой или бахромой), которая прикрывала подъём. Некоторые виды поршней в носке шнуровались. При этом фигурные прорези для шнурков одновременно служили и украшением.

Следующая группа обуви – туфли, или башмаки, – отличается от поршней вшитой подошвой. «Вшитая подошва» звучит не слишком красиво, ибо «подошва» уже само по себе – «то, что пришито». Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов.

Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха – более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевиками». Это слово сразу вызывает в памяти «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя и кажется нам специфически украинским. Тем не менее оно очень древнее – его нашли в рукописях домонгольской Руси. Более же привычный «башмак» пришёл к нам, как пишут учёные, из турецкого языка, а «туфля» – из германских диалектов, заимствовавших его, в свою очередь, из греческого.

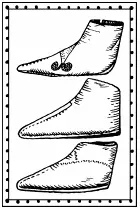

Башмаки из раскопок в Старой Ладоге

По технологии изготовления, по способу кройки историки подразделяют древнеславянские башмаки на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз. Если привлечь этнографические данные, относящиеся к некоторым соседним народам, можно предположить, что тугие завязки в случае необходимости делали обувь водонепроницаемой. С другой стороны, в обуви, скроенной из дублёной или сыромятной кожи, нога не «задыхалась», как в современном резиновом сапоге.

Одному виду башмаков, найденных в Старой Ладоге, присущ особенный крой – их подошва имеет удлинённый «хвостик», который вшивали в треугольный вырез на заднике. Эти башмаки имеют «близких родственников» в другом углу Балтии, на славянском Поморье (теперь эти земли принадлежат Германии и Польше). Очень похожие найдены и в погребениях Южной Норвегии. Учёные считают это важным свидетельством обширных связей и взаимодействия культур Балтийского региона в те времена.

По мнению исследователей, слово «сапог» попало к славянам от тюркоязычных соседей – кыпчаков, печенегов, кочевников-болгар – и уже из древнерусского языка перешло в финский, карельский, эстонский, литовский, латышский. Судя по археологическим данным, сапоги в деревне почти не употреблялись, зато в городе их носили практически все: мужчины и женщины, богатые и бедные, дети и старики. Сапоги имели не очень высокое – ниже колена – голенище, которое спереди было обычно повыше, чем сзади, и мягкую подошву без каблука и железных подковок. Иногда такая подошва кроилась из нескольких слоёв кожи. Когда она пронашивалась, целые части сапога нередко использовали повторно: пришивали к новой подошве или, например, кроили из голенищ поршни.

Читать дальше