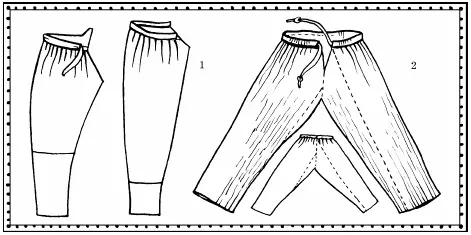

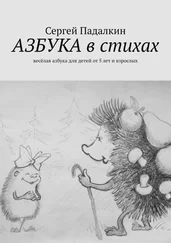

1. Штаны (крой). X–XIII века. 2. Порты (крой). XIX – начало XX века

Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу – для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Учёные пишут, что штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.

Украшались ли штаны? Если верить изображению IV века (часть историков полагает, что там изображены славяне или предки славян) – они могли быть покрыты вышивкой спереди и внизу. Но других данных об этом нет.

Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка – «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Позднейший украинский костюм в этом смысле является исключением.

Другое название одежды для ног – «портки», а также «ноговицы».

Знатоки русского языка пишут, что слово «штаны» пришло к нам из тюркских языков примерно в ХVII веке и первоначально произносилось «штоны», что ближе к оригиналу.

А «брюки» вошли в употребление только при Петре I. Это слово заимствовано из германских языков, а те, в свою очередь, некогда усвоили кельто-древнеримское «брака», обозначавшее всё ту же «варварскую» одежду для ног…

По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, – разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию (см. главу «Взросление»). Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки – «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».

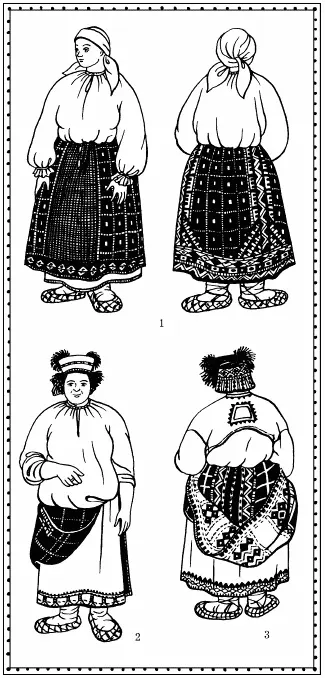

Крестьянка в понёве. Подмосковье. XVII век. Рисунок по Мейербергу

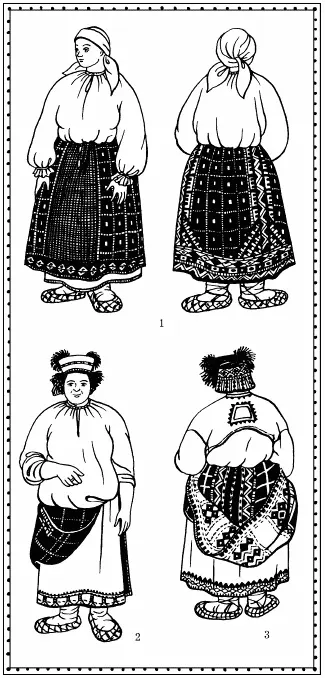

По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках – с целью показать богато вышитый подол рубахи.

1. Крестьянка в «глухой» поневе, сшитой наподобие юбки и украшенной вышивкой. XIX век. 2. Крестьянка в «разнополке» («растополке») с разрезом на боку. XIX век. 3. Крестьянка в поневе, подобранной «кульком». XIX век

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда. (О траурных цветах рассказывается в главе «Свадьба».)

Читать дальше