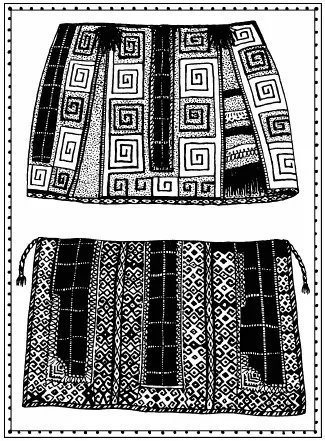

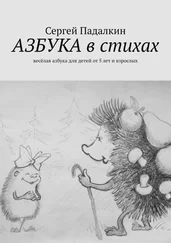

Типы вышивок на поневах. Орловская губерния. Конец XIX – начало XX века

Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.

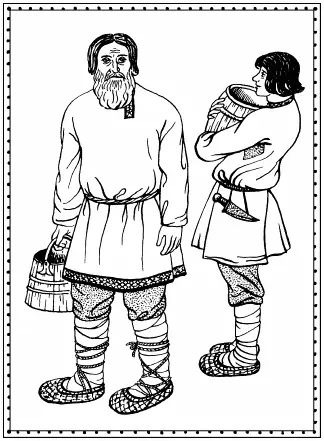

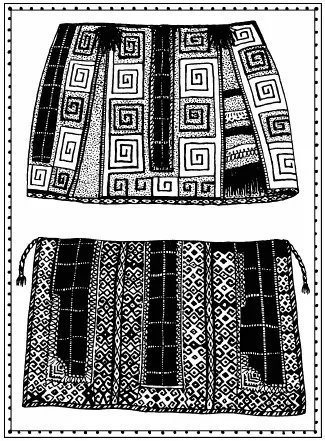

По мнению археологов, детская, мужская и женская обувь древних славян имела примерно одинаковый фасон, различаясь в зависимости от пола и возраста в основном размерами и особенностями отделки. Как правило, обувь надевали не на голую ногу. Существовали вязаные носки – «копытца». Они не имели пяток, и вязали их (по-древнерусски «плели») с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, связанные на нескольких спицах, долго назывались «немецкими».

Но чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи – длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена. Онучи носили и мужчины – поверх штанов, и женщины – прямо на голую ногу. Любопытно, что под влиянием финно-угорских соседей у некоторых славянских племён (особенно в Верхневолжье) сформировались своеобразные понятия о красоте. Красивая женщина, считали в этих местах, непременно должна иметь полные ноги. Стараясь понравиться, тогдашние модницы наматывали онучи потолще – иногда и по две пары…

Крестьяне в онучах. XIX век

Онучи надевали даже в летнюю пору, собираясь идти босиком. Часто поверх них натягивали нечто вроде гетр или чулок – может быть, именно они и назывались «ноговицами». Вообще учёные полагают, что народная память сохранила воспоминания о древнейшей, примитивной обуви, которую наматывали на ногу и называли «онущей» или «онучей», – во всяком случае, в языке древних памятников это слово приобретает иногда значение «обувь», и лингвисты прощупывают в нём родство с древними словами, указывающими «на, в, через». Только впоследствии, пишут учёные, была изобретена «верхняя» обувь, которую «обували» уже на онучи. Так слово «обувь» и осталось в языке в качестве общего понятия, а другие термины – «обувенье», «обутель», «обуща» – позабылись.

Какой же была эта обувь? В основном – кожаной либо сплетенной из древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе, древние славяне не знали. Что же касается обуви валяной, то тут единого мнения нет. Некоторые авторы категорично заявляют, что в валенках наши предки не ходили. Однако в земле валяная обувь сохраняется плохо, так что отсутствие археологических находок не является стопроцентным аргументом «против». А вот связи со степными народами, большими искусниками по части войлока, существовали с момента зарождения славянства…

Во все времена наши предки охотно обувались в лапти – «лапти», «лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», – причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и «подковыривание» (подшивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей – например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка – были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи предпочитали лапти косого плетения, новгородские словене – тоже, но большей частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, радимичи, по-видимому, носили лапти в прямую клетку. Плетение лаптей считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарным действиям! Зато, «связывая лыко», мужчина обеспечивал обувью всю семью – специальных мастерских не было очень долгое время. При археологических раскопках во множестве найдены остатки стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения – кочедыки.

Читать дальше