Отчет подкомиссии «Авторитет Вселенских Соборов // Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1974, № 85—88, с. 40. Этот вопрос продолжал обсуждаться той же подкомиссией в 1976 г. в Загорске.

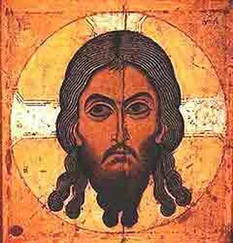

Так, на вопрос протестантского богослова о значении иконопочитания в Православии православный архиерей отвечает: «Нам так привычно»… С XVIII в. иконопись перешла в ведение светского художника, свободного от догматов Церкви, а затем и изучение иконы перешло в ведение свободной же от догматов науки. На долю церковных людей действительно осталась только благочестивая привычка молиться перед иконой. Но бывает и хуже (это из частных разговоров): «Послушать Вас, можно подумать, что без иконы не может быть Православия», — говорит православный архиерей. «Образ принадлежит самой сущности христианства», — пишет протестантский пастор (см.: J.Ph.Ramseyer. La Parole et I'lmage. Neuchdtel, 1963, p. 58). Как видим, роли иногда меняются: то, что ожидаешь услышать от православного архиерея, понимает и говорит протестантский пастор, и наоборот. Так вековой отрыв от образа привел пастора к православному его осознанию. Вековое же искажение образа привело православного архиерея к протестантскому к нему отношению.

Правда, за последние века православная иерархия была вообще, как мы видели, освобождена от необходимости что–либо знать в области церковного искусства, за нее решала светская власть и Академия художеств

В духовных школах преподается церковная археология; вероучебное же содержание образа до сих пор не преподавалось. Впервые курс иконоведения как богословский предмет был введен в Семинарии Западноевропейского Экзархата Московской Патриархии в Париже в 1954 г. Сведения о содержании образа духовенству приходится черпать в ученых трудах по истории искусства, иногда с неожиданными экскурсами в «теологию». Это, конечно, не значит, что мы отрицаем значение научных работ в области познания иконы. Наоборот, мы считаем их полезным компонентом в образовании духовенства. Но они являются лишь побочным и вспомогательным материалом. Основой же знаний должно быть вероучебное содержание образа. Ни для кого не обязательно знание истории искусств; но знать, во что человек верует, знать — передает ли образ, на который он молится, его веру — обязанность всякого верующего, тем более духовенства.

Если в XIX веке интеллигенту было «стыдно верить», то теперь «настоящему интеллигенту стыдно идти в церковь Очень многое нужно расчищать в Церкви, обновлять, реорганизовывать, чтобы она стала доступной современному сознанию» (священник Дудко Д. О нашем уповании Париж, 1975, с 155) Интеллигент верит, но хочет приспособить веру Церкви к «современному сознанию», не понять Церковь, а приноровить ее к своему непониманию и этим даже спасти ее Нужно сказать, что эта жажда «обновлять и реорганизовывать», приближать к потребностям времени, которую мы уже отмечали (см предыдущую главу, прим 118), отнюдь не порождение именно нашего времени Еще в первой половине V века св. Викентий Леринский писал «Они не удовлетворяются традиционными правилами веры, принятыми от древности Но день ото дня они хотят новизны и еще новизны Они всегда горят желанием что–то добавить, изменить или упразднить в религии» (Коммониториум XXI, франц. изд. Намюр, 1960, с. 97) Итак, «иже возглаголет и речет се сие ново есть, уже есть в вецех, бывших прежде нас» (Екклезиаст, 1, 10)

Шмеман А. Введение в литургическое богословие Париж, 1960, с. 20

См Журнал Московской Патриархии, 1961, № 1

Курьезно то, что если раньше «безскультурьем» считалась иконопись, как искусство «простого народа», то теперь наоборот оказывается, что она предназначается для культурного слоя, бескультурьем же считается «живописное направление», которое именуется «млеком для простого народа»

Если Церковь в своей истории и соблюдала постепенность в приобщении к тайнам домостроительства Божия, то это никак не было связано с понятием «простого народа» и касалось людей, готовившихся к принятию крещения, оглашенных

Корнилович К. Из летописи русского искусства М—Л , 1960, с. 89

Творения Изд. 3–е, Сергиев Посад, 1892, часть 4–я, с. 76

Епископ Игнатий (Брянчанинов) Сочинения Изд. 3–е исправленное и дополненное СПб., 1905, Аскетические опыты Т. 3, с. 76

Читать дальше