Вопросы литературы М , 1976, № 9, с 40

Против Акиндина P.G. 150,823 Цит. по Лосский В. Боговидение Нешатель, 1962, с. 133 (по–французски)

См. Аверинцер С .С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия, южные славяне и Древняя Русь Западная Европа Искусство и культура (Сб. в честь В. Н. Лазарева ) М. , 1973, с. 43—52

Василий Великий Послание к Амфилохию // Творения М. , 1848, с. 159 P.G. 32, 868 А.В.

Дионисий Ареопагит Послание к Дорофею, начало PG 3,1073 А

Он же Мистическое богословие, гл. II Р .G .3, 1025 А

Григорий Палама Цит. по Лосский В. Боговидение, с. 136, по–русски Вестник ЗРПЭ, Париж, 1968, № 62—63, Богословские труды, М , 1972, № 8, с. 201

Лосский В Мистическое богословие Восточной Церкви Там же, с. 218

Симеон Новый Богослов Слова М, 1892, Слово 25–е, с. 228

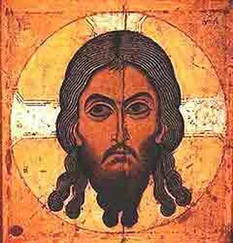

Этому не противоречит то, что люди несвятые изображаются на иконе так же, как и святые. Человек сотворен по образу Божию, и потенциально для Церкви нет нераскаянного грешника. По слову Макария Великого, даже человек, делающий себя сосудом диавола, в силу своей свободы имеет возможность обращения (см. Добротолюбие, СПб., 1877, т. 1, с .149) Грешник же на иконе изображен не сам по себе, а так же, как и все остальное, в соответствии со святым, то есть как бы осиянным его святостью

В образе иллюзия так же нетерпима, как в духовной жизни, в аскетических нормах и молитве Здесь иллюзия именуется прелестью, то есть высшей степенью лжи, и является не просто помехой в молитве, а противоположностью ей.

Флоренский ПА Иконостас, с. 115.

Традиционная иконописная техника, выработанная в течение тысячелетий, включает подбор материалов, который представляет наиболее полное участие видимого мира в создании иконы. Здесь участвуют, так сказать, «представители» и мира растительного (дерево), и мира животного (клей, яйцо), и мира минерального (мел, краски). Все это берется в своем естественном виде и лишь очищается и обрабатывается человеком, который своим трудом вводит эти вещества в богослужение. Когда же приносимое человеком вещество, в связи с современным развитием технических средств, теряет свое органическое сродство с материей, созданной Богом, оно уже не может служить проводником освящения, которое должно было бы им сообщаться, а наоборот, преграждает ему путь. Отсюда употребление искусственной материи, как, например, пластмассы, безжизненной и безличной, есть извращение, потому что «пластмасса — проявление эмансипации современного человека от природы, от творения Божия, от всех дел Его, призванных Его хвалить»(Sr. Cornelia Schubarth Uber der Glauben der Water — und seinen Verrat: Neo–Haresie // Orthodoxie Heute, 1971, № 34—35, S. 12). Грань между допустимым и недопустимым в веществе пролегает там, где материя теряет свою подлинность и характер, начиная выдавать себя за нечто иное, чем она есть, то есть также создавая иллюзию

Булгаков С. Икона и иконопочитание. Париж, 1931, с. 107—108.

Более того, идеологические установки, противоборствующие христианству, пытаются навязать в качестве ключа к пониманию церковного творчества свое собственное, им лишь свойственное восприятие и оценку, пытаясь доказать несовместимость искусства и религии. «Христианская мифология, с ее отрицанием мира, природы, с ее принижением человека, враждебностью к культуре, угнетающими представлениями о будущем наказании, о греховности бытия, была, конечно, очень неблагоприятной почвой для собственно художественной деятельности» (Михайловский Б., Пуришев Б. Очерки истории древнерусской монументальной живописи. М. — Л., 1941, с. 7; см. также: Зотов А. Народные основы русского искусства. М., 1961, т. 1, с. 53). или еще: «Основная функция искусства — раскрепощение творческой свободы человека, основная функция религии — духовное и физическое подавление человеческой свободы» (предисловие И. Волкова к книге: Любимова Л. Искусство Древней Руси. М., 1974, с. 6—7). В таком представлении о церковном творчестве и вообще о христианстве вдохновляющего действительно мало. Но к христианству это имеет такое же отношение, как, скажем, к социализму, то есть ровно никакого. А ведь редкое исследование такого типа по церковному искусству до последнего времени обходилось без подобных характеристик, которые, по существу, представляют собою одну из многочисленных форм борьбы с религией. В результате они вносят свой вклад в неверное понимание иконы верующими, а неверующим внушают карикатурное представление о христианстве

Читать дальше