Отец что ни день по-родительски советовал ему больше интересоваться практическими, жизненными вещами, своим будущим житьем-бытьем и, конечно, уговаривал его взяться за ум и вернуться в школу. Брат выслушивал отца без единого возражения, можно сказать, с тихой покорностью. Но со странностями Иржи отец немного смирился лишь тогда, когда однажды его почтительно приветствовал один весьма уважаемый, отмеченный всевозможными официальными титулами еврейский богатей и поздравил его с сыном, который, по его мнению, вне всякого сомнения, станет выдающимся еврейским ученым и гордостью пражского еврейства. Таким образом, Иржи смог оставаться дома и по-прежнему вести скромную отшельническую жизнь.

Однако летом 1913 года мой брат Иржи, уложив в небольшой чемодан самое необходимое белье, несколько книг и молитвенные ремешки, отправился в путь. Только пани Юлии, с которой они всегда испытывали взаимную симпатию (вероятно, потому, что оба, хотя и по-разному, были искренне верующими), он сказал, что едет в Галицию и что напишет с дороги. Но письмо из города Белз, что в Восточной Галиции, пришло лишь через несколько недель. В письме он просил не беспокоиться о нем, сообщал, что здоров и что какое-то время пробудет там. Как он сам пишет в предисловии к книге «Девять врат», это стало его первым путешествием к хасидам и первым опытом проживания у них.

Но в том же предисловии он сообщает, по какой причине он не смог поначалу пробыть в Белзе дольше и что побудило его вернуться домой: та самая белзская отчужденность от мира, невежество, отсталость, грязь и, вероятно, давящая печаль этого болотистого края. Конечно, можно было ожидать, что возвращение в Прагу с ее цивилизацией и прочими благами принесет ему величайшую радость. Или представить, с какой радостью он обнимет родителей. Или быть может, в первый же день прогуляется к Влтаве посмотреть на великолепную панораму Градчан. Или отправится в горы, в леса, источающие ароматы хвои и столь не похожие на галицийские равнины и болота с их чумным запахом. Или может, вечером в пятницу сходит в прекрасную синагогу на Виноградах, где тысячи лампочек освещают орнаменты, позолоченные его дядей, и полтысячи шелковых цилиндров блестят на головах почтенных и состоятельных евреев, где на хорах играет орган и певица-христианка из немецкого театра поет соло на древнееврейском.

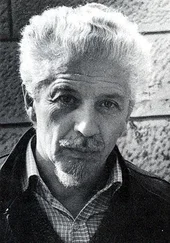

Но его возвращение отнюдь не стало таким. Отец сообщил мне, что Иржи вернулся, чуть ли не с ужасом, который я понял, когда увидел брата. Он стоял, сгорбившись, в потрепанном черном пальто от подбородка до самого пола, скроенном на манер кафтана, и круглой широкополой шляпе из черного плюша, сдвинутой на затылок, его щеки и подбородок обросли рыжей бородой, а от висков до самых плеч спускались закрученные пряди волос — пейсы. Все, что осталось от знакомого лица, — это мучнистая, нездоровая кожа и глаза, то усталые, то горящие. Брат не вернулся из Белза домой, в цивилизованный мир; брат привез Белз с собой.

Обычаи, которых Иржи придерживался до отъезда на восток, теперь он довел до крайности или придал им иной смысл; но кроме них он привез с собой и кое-какие новые. Иржи уже не мыл рук перед каждой едой, как это делает любой набожный и вместе с тем чистоплотный человек, а совершал лишь символический акт: поочередно капал из кувшина на большие пальцы. Ни одной женщине он не подавал руки — не знаю, правда, сделал ли он исключение при встрече с мамой, — а когда разговаривал с какой-нибудь женщиной, пусть даже с нашей старой пани Юлией, поворачивался к ней спиной. Молитвы он произносил нараспев, громко и при этом бегал по комнате в каком-то диком трансе. Теперь ему казались подозрительными даже пражские кошерные ресторации. Он готовил для себя дома на спиртовке всякие каши, но главным образом питался хлебом и луком, запах которого разносился по всему дому.

Все, что происходило в четырех стенах нашего дома, можно и даже нужно было вынести, проявив определенное снисхождение. Куда хуже, когда он выходил из дому: его одеяние, прическа и суетливая походка, напоминавшая бег трусцой, привлекали к себе внимание и, более того, вызывали насмешки прохожих, что не могло не затрагивать всю семью. Уже в трех поколениях евреи — с тех пор, как им в наших землях разрешили жить за пределами гетто, — по внешнему виду не отличались от остальных граждан. Но на востоке Австро-Венгерской империи, на территории, населенной поляками и украинцами, евреи в ту пору все еще сохраняли фольклорный мрачный кафтан, шляпу и другие особенности национального костюма и обычаев. В Праге в таком одеянии, обычно потрепанном, мог изредка появиться только какой-нибудь галицийский еврей, когда бывал в городе проездом или нищебродничал. С другой стороны, их довольно часто можно было увидеть в бархатный сезон на променадах и у источников роскошных чешских курортов — в Карловых Варах и Марианских Лазнях. Однако там дефилировали богатые евреи — их черные шелковые кафтаны развевались словно мантии, пейсы, щегольски закрученные, ниспадали вдоль щек, а усы и длинные бороды от рыжих и черных до горностаево-белых были тщательно расчесаны и лежали красивыми волнами, как у библейских патриархов на церковных росписях. Они лечили свои желчные пузыри, подорванные тяжелой кошерной пищей с ее гусиными деликатесами. На чешских водах они были желанны, как исправно платившие экзотические курортники, хотя и не столь редкостные и привлекательные, как восточные магараджи. Однако вид брата, похожего на польского еврея, забредшего на Виноградские улицы, при этом человека из хорошо известной в округе семьи, буквально ошеломлял всех.

Читать дальше