Однако глагол transferre «переносить» препятствует такому пониманию данного пассажа. В других своих сочинениях Тертуллиан никогда не употребляет это слово в значении deiicio, «сбрасывать». [46]В лучшем случае речь идет о нисхождении в преисподнюю: quod ad inferna transfertur post diuortium corporis (De an., 7, 3). Написание humum не встречается в исследуемом отрывке ни в одном кодексе. В Парижском кодексе (Агобардинском) вообще отсутствуют слова et in humerum, si forte, transferre. Добавление целого слога, которое к тому же затемняет смысл фразы, представляется маловероятным.

Итак, изменению humerum на humum препятствует как управляющий глагол, так и рукописная традиция. С таким же успехом можно было бы заменить humerum на Homerum «Гомера». Речь в этом случае шла бы о придуманном Тертуллианом на ходу фразеологизме [47]«отослать венок Гомеру» [48]со значением: «вот тебе, Боже, что нам не гоже».

Слова si forte «пожалуй» говорят, вероятно, о том, что плечо не представляло собой объект, на который в митраистском культе было принято возлагать венок, а являлось предметом, название которого случайно пришло в голову автора. Ведь нельзя сказать: «Священник, крестя младенца, погружает его, пожалуй, в купель». А куда еще он может его погружать? Однако маловероятно, что в обряде посвящения были допустимы некие произвольные ритуалы. Кроме того, действие, совершаемое по отношению к венку, ниже выражено глаголом deiicio, «сбрасывать» (на это обращает внимание в своей статье и Эккехард Вебер [49]). Глагол transferre, как мы видели, такого значения не имеет. Таким образом, все отсутствующие в Агобардинском кодексе слова (et in humerum, si forte, transferre) оказываются в данном контексте неуместными. Этот факт заставляет нас предположить, что они являются либо позднейшей вставкой, либо испорченным фрагментом, реконструкция которого на данный момент невозможна. Перевод всего пассажа тогда будет иметь следующий вид: «При посвящении в пещере, истинном лагере тьмы, приверженца Митры убеждают возложенный на голову венок, который до этого был ему предложен на мече, словно в подражание мученичеству, убрать рукой со словами, что его венок — это Митра; и его сразу начинают считать воином Митры, если он сбросит венок, если скажет, что тот заключается для него в его боге».

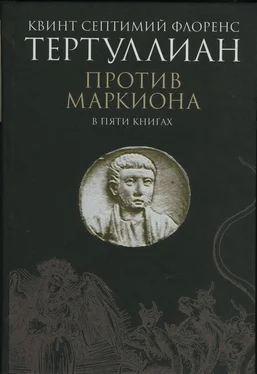

«Против Маркиона».Рассмотрев творчество Тертуллиана сквозь призму различных проблем, встающих перед исследователями его произведений, и погрузившись, так сказать, в атмосферу его рабочего кабинета, перейдем к более частным вопросам, касающимся собственно трактата «Против Маркиона» (написан после 208 г).

Маркион, представитель сирийского гносиса, [50]родился в конце I в. после P. X. в малоазийском городе Синопе. Своей аскетической жизнью он добился рукоположения в пресвитеры. Однако позже за неправославное учение его отлучил от Церкви его отец, епископ Синопа. Маркион пытался заручиться поддержкой христиан в Эфесе, Смирне, Риме, [51]но после своего отвержения в столице Империи в 144 г. он создал в союзе с еретиком Кердоном собственную «церковь», просуществовавшую в разных районах СредиземноморьядоХв. Умер Маркион между 177 и 190 гг. Кего «литературному наследию» относятся искаженные им десять посланий апостола Павла и Евангелие от Луки, из которых он исключил всё, противоречащее его учению, объявив это позднейшими вставками апостолов-иудаистов. Кроме того, Маркион написал «Антитезы», в которых старался доказать противоречие между Ветхим и Новым Заветами. [52]После смерти своего основателя его секта раскололась. Позднее маркионизм давал о себе знать в богомильстве, катарстве, альбигойстве. [53]

Система Маркиона дуалистична. Есть благой бог и вечная злая материя, управляемая Сатаной. Согласно Маркиону, мир и человек без ведома благого бога создан суровым, воинственным и справедливым Демиургом или Творцом (существом не совсем понятного происхождения) из вечной материи, над которой властвовал Сатана. Материя пыталась вернуть себе человеческую душу, что ей, в конце концов, удалось: человек согрешил, и возникло язычество. Единственным уделом Творца остался иудейский народ, получивший от Него Закон, по которому грешники посылались в геенну, а праведники — на «лоно Авраама». Чтобы справиться с разрастающимся злом, Творец пообещал иудеям Христа, грядущего победить язычников и дать царство избранному народу, а заодно произвести суд, чреватый осуждением на муки большинства человечества; этот Христос, по Маркиону, и есть Антихрист. Для спасения людей, бывших, с точки зрения Творца, грешниками, благой бог послал в мир своего сына — настоящего Христа. Тот, приняв виртуальную плоть Иисуса, нежданно-негаданно появился в Капернауме в пятнадцатый год правления императора Тиберия и выдавал себя за принадлежащего Творцу Христа, дабы таким образом привлечь к себе иудеев. Творец, Бог-ревнитель, позавидовал Иисусу, о котором ничего не знал, и побудил иудеев погубить его, а Сатана, со своей стороны, подвиг на это язычников. Иисус Христос не рождался и по-настоящему не умирал: смерть его на кресте была лишь кажущейся. [54]Узнав тайну высшего бога и ведя строго аскетическую жизнь, маркиониты, как они считали, спасали свои души; воскресение же плоти они отрицали. При крещении они давали обет целомудрия и отказывались от вкушения мяса и вина. Их готовность к мученичеству превращалась в стремление к смерти за Христа.

Читать дальше