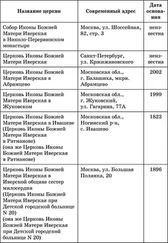

Таким образом, новая церковь была построена в два этапа и на том же месте. В 1802 году строительство было закончено: возведен новый храм–ротонда, над западной частью трапезной возвысилась колокольня, по сторонам церкви вдоль Большой Ордынки до переулка с одной стороны и до владения Киреевских с другой, протянулась кирпичная ограда с двумя парами ворот и металлическими решетками, позднее поставили такую же ограду и вдоль переулка. Главный храм был освящен в честь Иверской иконы Богоматери, а левый придел переосвятили во имя великомученика Георгия. Со временем Георгиевский переулок был переименован в Иверский.

Имя автора проекта нового храма, возможно, упомянуто в утраченных в церковных документах, а в юшровых ведомостях отмечено, что «план и фасад» (то есть проектные чертежи) хранятся в ризнице. Авторство Иверской церкви приписывается главному директору Кремлевской чертежной экспедиции архитектору И. В. Еготову.

Во вновь выстроенный храм был перенесен список с Иверской иконы, который был заместительным известного образа Иверской Богоматери, находившегося в Иверской часовне у Воскресенских ворот. Этот заместительный список выставлялся вместо основного образа в этой часовне в тех случаях, если постоянно пребывающий образ брался для совершения крестных ходов, или для торжественных поклонений и молитв выставлялся в храмах и монастырях Москвы и России.

Храмовая Иверская икона Божией Матери

Иверская икона Божией Матери – покровительница русской столицы, всемосковская святыня. Это образ, который уже много веков встречает людей, прибывающих в Москву. Почитаемая в России Иверская (московская) икона является списком с древнего образа, который хранится в Греции, на горе Афон, в Иверском монастыре (отсюда и название).

История афонской иконы ведет свое начало с IX века, когда в Византии правил император-иконоборец Феофил. Однажды царский стражник, ворвавшись в дом одной благочестивой вдовы, ударил мечом по ланитам образа Богородицы. Из раненого места истекла живая кровь. Вдова стала молиться о спасении иконы, и ей было послано указание пустить образ по морским волнам; сама она вскоре приняла смерть за иконопочитание. Сын же ее попал на Афон, где принял иночество. Монахи стали молить Господа об обретении чудесной иконы, и скоро им было явлено видение: в море показался огромный огненный столб. Один из непорочных старцев, отшельник Гавриил, смог пройти по воде, как посуху, и принять икону. Тут же в честь чудотворного образа был построен храм.

Царь Алексей Михайлович

Прошло восемь веков. Архимандрит Пахомий поехал в Москву собирать приношения в пользу афонских обителей. Вернувшись на Афон, благодарный Пахомий велел собрать всю свою братию. С вечера до утра иноки творили вместе великое молебное пение, святили воду со святыми мощами и обливали ею Иверскую икону; затем, собрав воду в чашу, облили ею новую доску из кипарисового дерева. Собрав снова воду в чашу, служили божественную литургию, а потом отдали ту святую воду лучшему иконописцу, благочестивому Иамвлиху. Он смешал святую воду с красками и, выдерживая строгий пост, начал писать икону. Иноки в помощь ему дважды в неделю совершали всенощные и литургии. Так появился новый Иверский образ – икона, которая ничем не отличается от подлинника: ни длиною, ни шириною, ни ликом – «новая аки старая».

В 1648 году, в Москве икону торжественно встречали Патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович со всем семейством, духовенство, бояре и народ всякого звания. Эту икону затем взяла в свои палаты царица Мария Ильинична, а по ее кончине икона перешла к ее дочери Софии Алексеевне, принявшей монашество в смоленском Новодевичьем монастыре. Там святая икона пребывает и доныне.

Вид на Воскресенские ворота с Иверской часовней. Фото конца XIX века

В память встречи Иверской иконы у Воскресенских ворот была построена часовня. Для нее был написан еще один список, получивший наименование Московского. Вскоре от него начали совершаться чудеса, и в часовне была заведена рукописная книга для их записи. Иверская икона стала Матушкой-Заступницей москвичей. Через Воскресенские ворота торжественно въезжали на Красную площадь победители; цари и царицы, прибыв в Москву, первым делом спешили поклониться Иверской – как и все, кто приезжал в город. Часто икону переносили в дома тяжелых больных для совершения молебнов. Вот с этого знаменитого списка и был сделан в 1792 году еще один список, который и попал в 1802 году во вновь построенный храм Иконы Иверской Божией Матери, что на Большой Ордыке. Краткая история этой храмовой иконы такова: на лицевой стороне ее внизу написано: «истинное изображение и мера Чудотворного Образа Пресвятыя Богородицы Иверския, который обраетается в царствующем граде Москве на Тверской улице, в часовне у Воскресенских ворот, и писан в 1792 году, а писал сей образ Ивановского сорока, церкви Николая Чудотворца, что в Подкопаях, священник Василий Иванов». Эта икона 10 лет (с 1792 года по 1802, когда был освящен настоящий Иверский храм) была заместительною главной Московской святыни, что находилась в часовне у Воскресенских ворот.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу