После службы

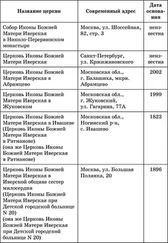

В 1893 году был несколько изменен облик храма – появились встройки между боковыми притворами главного храма и восточными стенками приделов.

В воскресение, 30 октября 1899 года в храме Иверской Божией Матери, что на Ордынке был освящен придел в честь вмч. Георгия Победоносца. Этот придел был отделан на средства почившей прихожанки Лебедевой. Трехъярусный иконостас вновь вызолочен, стенная живопись возобновлена. За правым клиросом помещена, пожертвованная одним из прихожан больших размеров икона с изображением Святых, нетленные мощи которых почивают в Москве. Вверху иконы помещено изображение Владимирской Божией Матери в сребро-позлащенном окладе с драгоценными камнями.

В воскресный день 26 марта 1900 года в Московской Иверской на Ордынке церкви было совершено торжественное богослужение по случаю малого освящения главного Иверского храма, «вновь росписанного и благолепно с позолотою всех иконостасов украшенного, и отделанного на средства московского купца Николая Кирилловича Лебедева, пожертвовавшего на этот предмет, вместе со своими родителями 30 тысяч рублей. Чин освящения и позднюю литургию, а накануне всенощное бдение совершал исправляющий должность благочинного священник Троицкой, в Лужниках, церкви о. А. С. Воскресенский с местным причтом, при участии протодиакона Успенского собора А. З. Шеховцова и полного хора певчих И. О. Воздвиженского, прекрасно исполнившего многие церковные песнопения. Перед литургиею, после освящения воды и храма, с разрешения преосвященного Нестора, Епископа Дмитровского, от прихожан и причта была поднесена жертвователю Лебедеву, художественно исполненная на фабрике Немирова-Колодкина св. икона Иверской Божией Матери, св. вмч. Георгия, св. Иоанна Воина, свт. Николая Чудотворца и св. муч. Капиталины, при чем местным священником Николаем Мячиным, от лица причта и прихожан была выражена глубокая благодарность жертвователю за его щедрый дар, без которого при малочисленности прихода и при отсутствии более или менее состоятельных прихожан храм долго-долго не мог бы быть приведен в такой прекрасный вид. Благословляя жертвователя иконою, и с своей стороны, высказывая благодарность ему за любовь к храму Божию, о. А. С. Воскресенский выразил желание и надежду, что такой крупный храмолюбивый жертвователь не откажет вместе с другими прихожанами в своей соответственной жертве и на устроение церковно–приходской школы, как новой, великой и Богу приятной жертве. Во время причастного стиха местным священником Мячиным было произнесено слово о необходимости и важности церковного благолепия и благоукрашения».

В начале XX столетия все участки на земле Иверской церкви объединились, в связи с чем, в 1905 году был выполнен сводный план церковного владения, на котором нанесены все построенные к этому времени дома. К каменной богадельне примыкал дом с каменным нижним и деревянным верхним этажами. Остальные церковные дома, размещенные по линии Малой Ордынки и Иверского переулка, были деревянными, кроме небольшого нового объема прачечной. В историческом архиве г. Москвы имеются описи церковных зданий, сделанные для их оценки в начале XX века. В них сообщается, что Иверскому храму принадлежит земельный участок площадью 941,4 кв. сажен (то есть 4236 кв. м), причем сад занимает 133,1 кв. сажени, к участку примыкает 89,4 кв. сажен тротуара. На церковном владении, в каменном двухэтажном доме на углу Малой Ордынки и Иверского переулка на первом этаже располагалась квартира, сдаваемая внаймы, а на втором – церковная богадельня, а также квартиры просфорницы и сторожа. К этому зданию по линии переулка примыкал деревянный дом с каменным полуподвалом, а к нему – деревянная пристройка, где размещались квартиры, сдаваемые внаймы. На границе с садом соседнего владения Карповых (прежде – Киреевских), торцом к Малой Ордынке стоял одноэтажный деревянный корпус, совмещающий 4 сарая и погреба. Между ним и церковью располагались сад и двухэтажный деревянный дом, занимаемый квартирами священника, диакона и псаломщика. На линии Малой Ордынки стояли три здания: двухэтажный деревянный дом с доходной квартирой и квартирой второго священника, южнее – относящийся к нему деревянный сарай для принадлежностей, а севернее – деревянный сарай, относящийся к богадельне. К этому сараю примыкал небольшое каменное строение, в тором размещалась прачечная.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу