Боярскому сыну оставалось лишь одно поприще, на котором можно было достичь высот: книжное учение. Ростов являлся одной из духовных столиц Северо-Восточной Руси, сохранившей многое из домонгольской поры. При архиерейском дворе в стенах монастыря Григория Богослова находилось учрежденное за век до того училище, своеобразная духовная академия того времени. Из его стен позднее выйдут такие высокообразованные подвижники, как писатель Епифаний Премудрый (автор жития Сергия Радонежского) и Стефан Пермский. Монастырь и училище имели богатую библиотеку, здешняя братия славилась церковным пением на греческом. Возможно, именно здесь Стефан обучился этому языку, а также богословским премудростям, что позволило ему позже войти в круг высшего московского духовенства» (Н.Иртенина. Стефан, брат Сергия).

Около 1328 года обедневшая семья преподобного Стефана переселилась из Ростова в Радонеж. Незадолго до смерти его родители, Кирилл и Мария, приняли схиму в Покровском Хотьковом монастыре, неподалеку от Радонежа – древнейшей подмосковной обители, которая состояла тогда из мужской и женской частей. Здесь же постригся в монахи и сам Стефан. Его жена Анна рано умерла, оставив ему двоих сыновей – Климента и Иоанна, и эта смерть стала поворотным событием в жизни Стефана – он решил отречься от всего мирского.

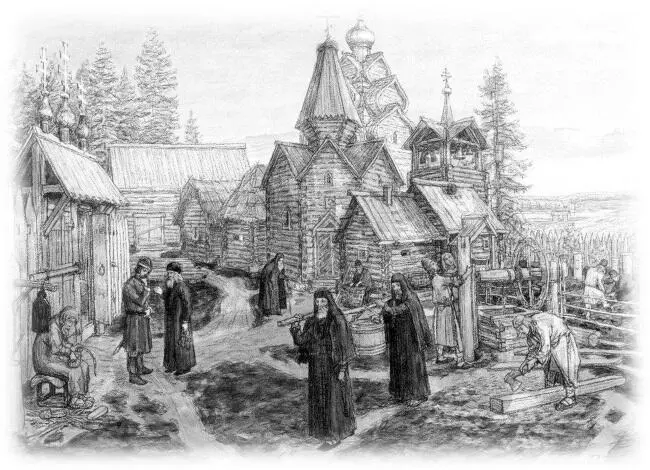

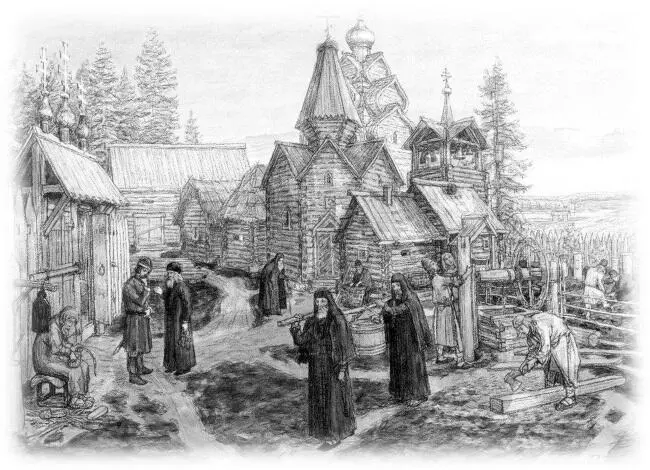

После смерти родителей к нему в обитель пришел младший брат Варфоломей, которому в будущем суждено было стать великим святым Сергием Радонежским, и призвал к невиданному в те времена на Руси духовному подвигу – пустынножительству. Стефан согласился, ушел из монастыря, и братья поселились в десяти верстах от Радонежа, в глухом лесу на горе Маковец у речки Кончуры.

«Они исходили много лесов и, наконец, пришли в одно пустынное место в чаще леса, где был источник воды. Братья обошли то место и полюбили его, ибо Бог направлял их. Помолившись, они начали своими руками рубить лес и на своих плечах приносили бревна на выбранное место. Сначала братья сделали себе хижину для ночлега, с чуланом, и устроили над ней крышу, потом построили келию, огородили место для небольшой церковки и срубили ее. Когда была завершена постройка церкви и пришло время освящать ее, блаженный юноша сказал Стефану: “Поскольку ты мой старший брат по рождению и по плоти, но более по духу, мне следует слушаться тебя, как отца. Сейчас мне не с кем советоваться обо всем, кроме тебя. Усердно молю тебя ответить на мой вопрос: вот, церковь уже поставлена и закончена, пришло время освящать ее; скажи мне, в день какого святого будет престольный праздник нашей церкви, во имя какого святого освящать ее?”» (Преподобный Епифаний Премудрый. Житие преподобного Сергия).

Именно Стефан предложил, отвечая на вопрос брата, освятить новый храм во имя Пресвятой Троицы – ему обязана своим наименованием будущая великая Троице-Сергиева лавра. Так в 1337 году было заложено основание знаменитой впоследствии обители.

Именно Стефан предложил освятить новый храм во имя Пресвятой Троицы – ему обязана своим наименованием будущая великая Троице-Сергиева лавра

И все же строгая уединенная жизнь в диком лесу оказалась слишком суровой даже для привыкшего к лишениям монаха. Преподобный Епифаний, жизнеописатель Сергия Радонежского, подробно раскрывает перед читателями все трудности пустынной жизни:

«Стефан, построив и освятив церковь, еще некоторое время прожил в пустыне с братом и увидел, что пустынная жизнь трудна, прискорбна, сурова: во всем нужда, во всем лишения, неоткуда взять ни еды, ни питья, ни чего-либо другого нужного для жизни. К тому месту не было ни дорог, ни привоза ниоткуда, вокруг этой пустыни поблизости не было ни сел, ни домов, ни людей, живущих в них; не вела туда никакая тропа людская, и не было ни прохожих, ни посетителей, но вокруг со всех сторон стоял лес – безлюдная чаща и глушь. Глядя на нее и тяготясь своей жизнью, Стефан оставил пустыню и родного брата, преподобного пустыннолюбца и пустынножителя, и ушел оттуда в Москву».

Но, возможно, как отмечает доктор исторических наук Н. С. Борисов, в этом заключалась лишь часть правды – главным же было то, что Стефан искал возможности учить, находясь среди людей.

«Отшельническое житие на Маковце было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути укрепления духа. После Маковца он пришел в Москву не как безвестный монах из мирского Хотьковского монастыря, а как отшельник, закаливший дух в борьбе с демонами пустыни. Таков был путь самого Иисуса: после сорокадневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся к людям “в силе духа” (Лк. 4:14). <���…> Судьба Варфоломея постоянно переплеталась с судьбой его брата Стефана. Каждый из них без участия другого едва ли стал бы тем, кем он стал. Столь разные по характеру, они дополняли друг друга, как Петр и Павел. Оба они ощущали в себе нечто апостольское. <���…> Уход Стефана с Маковца Варфоломей отнюдь не воспринял как предательство или же просто малодушие. Вероятно, он успокоил себя простым объяснением: Стефан последовал своему призванию, о котором доподлинно знает один лишь Господь» (Н. С. Борисов. Сергий Радонежский).

Читать дальше