Винфрид Зебальд - Аустерлиц

Здесь есть возможность читать онлайн «Винфрид Зебальд - Аустерлиц» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2006, ISBN: 2006, Издательство: Азбука-классика, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

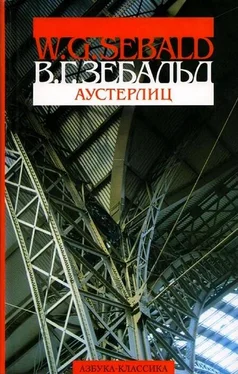

- Название:Аустерлиц

- Автор:

- Издательство:Азбука-классика

- Жанр:

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-352-01816-4

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Аустерлиц: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Аустерлиц»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…

Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века». «Зебальд — редкое и ускользающее от определения существо… От него невозможно оторваться, и, раз попавшись на крючок его книг, уже не хочешь и не имеешь воли высвободиться». (Энтони Лейн).

Аустерлиц — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Аустерлиц», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

вещей, подумал я тогда и совершенно потерялся в счастливом и одновременно исполненном страха смятении чувств, из-за чего я даже несколько раз останавливался, садился на ступеньки и сидел, прислонив лоб к стене. Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем я наконец добрался до последнего этажа и позвонил в дверь расположенной справа квартиры, а потом прошло еще, как мне представилось, полвечности, прежде чем я услышал внутри какое-то шевеление, и вот — открылась дверь и передо мною явилась Вера Рышанова, которая в тридцатые годы, когда она — как вскоре я узнал из ее рассказов — училась в Пражском университете на отделении романистики, была соседкой моей мамы Агаты и одновременно моей няней. Хотя она при всей своей дряхлости казалась, в сущности, совершенно не изменившейся, я не сразу узнал ее, потому что, видимо, сказал Аустерлиц, был слишком взволнован и

просто не верил своим глазам. Вот почему я сначала только выдавил из себя ту фразу, которую заготовил заранее, с трудом запомнив слова: «Promiñte, prosím, že Vás obtěžuji. Hledám paní Agáta Austerlizovou, kretá zde monžná v roce devatenáct set třicet osm bydlela» — «Я ищу госпожу Агату Аустерлицову, которая, возможно, жила тут в 1938 году». Вера испуганным жестом закрыла лицо обеими руками, — такими бесконечно родными, вдруг почувствовал я, — и, глядя на меня сквозь щелки между пальцев, тихо-тихо, но с такою чудесною ясностью, сказала по-французски мне такие слова: «Jacquot, — сказала она, — est-ce que c’est vraiment toi?» [33] «Жако, неужели это правда ты?» ( фр .).

Мы обнялись, потом постояли, держась за руки, потом снова обнялись, и снова, не знаю сколько раз, пока наконец Вера не провела меня через темную прихожую в ту комнату, в которой все было так же, как почти шестьдесят лет тому назад. Мебель, которая досталась Вере в мае 1933 года от двоюродной бабушки вместе с квартирой: комод, на котором слева стоял Пульчинелло мейсенского фарфора, в маске, а справа — его возлюбленная Коломбина, застекленный книжный шкаф с пятьюдесятью пятью карминно-красными томами «Человеческой комедии», секретер, длинная оттоманка, верблюжий плед, сложенный в ногах, синеватая акварель с видом богемских гор, цветы на подоконнике, — все это на всем течении времени моей жизни, которое теперь опрокинулось во мне, оставалось на своих местах, потому что Вера, как она мне сказала, сказал Аустерлиц, потеряв меня и мою мать, ставшую ей почти сестрой, перестала выносить какие бы то ни было изменения. Я уже не помню, в какой последовательности мы с Верой рассказывали друг другу наши истории в тот мартовский день и вечер, сказал Аустерлиц, но мне думается, что, после того как я, опуская все то, что меня так угнетало на протяжении этого времени, коротко сообщил о себе, речь пошла прежде всего о моих пропавших без вести родителях, Агате и Максимилиане. Максимилиан Айхенвальд, уроженец Санкт-Петербурга, где его отец до самой революции держал торговлю специями, был одним из активнейших деятелей чехословацкой социал-демократической партии, сказала Вера, и познакомился с моей матерью, которая была на пятнадцать лет его моложе и, находясь в самом начале своей артистической карьеры, много выступала в разных городах провинции, в Николсбурге, куда Максимилиан приехал в одну из своих очередных поездок, которые он совершал по стране, выступая на открытых митингах и фабрично-заводских собраниях. В мае 1933 года, почти сразу после того, как я сама перебралась сюда, на Шпоркова, они, вернувшись из путешествия в Париж, полные незабываемых впечатлений, как они не уставали повторять, сняли вместе квартиру в этом доме, хотя их отношения так и оставались еще неоформленными. Агата и Максимилиан, сказала Вера, особенно любили все французское. Максимилиан был ярым республиканцем и мечтал сделать из Чехословакии вторую Швейцарию, превратив ее в остров свободы в разливающемся по Европе море фашизма. Агата имела скорее несколько сумбурное представление о лучшем мире, сформировавшееся под влиянием Жака Оффенбаха, которого она ценила превыше всего и которому я, кстати сказать, добавила Вера, сказал Аустерлиц, обязан своим редким именем, не встречающимся среди чехов. Этот интерес к французской культуре во всех ее проявлениях, который я, будучи увлеченной романисткой, разделяла с Агатой, равно как и с Максимилианом, и послужил основой нашей дружбы, завязавшейся с первого же разговора в тот день, когда они въехали сюда, и вылившейся естественным образом в то, сказала Вера, сказал Аустерлиц, что после моего рождения она, Вера, имея в отличие от Агаты и Максимилиана возможность более свободно распоряжаться собственным временем, предложила свои услуги в качестве няни до того времени, пока я не пойду в приготовительную школу, — предложение, сказала Вера, о котором она ни разу не пожалела, ибо даже в тот период, когда я еще не умел толком говорить, у нее было ощущение, что никто ее не понимает лучше, чем я, а уж потом, когда мне было без малого три года, я и вовсе сделался для нее самым лучшим собеседником. Когда мы гуляли среди грушевых и вишневых деревьев, шагали по лужайкам Семинарского сада или, в жаркие дни, искали прохлады в тенистом парке дворца Шёнборн, мы общались, как было обусловлено с Агатой, на французском, и только когда мы под вечер возвращались домой и она принималась готовить ужин, мы переходили на чешский, обсуждая всякие домашние и детские дела. Рассказывая это, Вера непроизвольно, как я подозреваю, сказал Аустерлиц, тоже перешла на чешский, и я, у которого ни в аэропорту, ни в Государственном архиве, ни даже тогда, когда я заучивал наизусть свой вопрос, от которого, попади я в другое место, не было бы никакого проку, в голове не шевельнулось даже отдаленного намека на мысль о том, что я соприкасался когда бы то ни было с чешским языком, — я, как глухой, который чудесным образом снова обрел слух, понимал почти все из того, что говорила Вера, и мне хотелось только одного: закрыть глаза и слушать без конца журчание ее бегущих многосложных слов. В хорошее время года, сказала Вера, нужно было первым делом, когда мы возвращались с прогулки, отодвинуть в сторону горшки с геранью на окне, чтобы я, сидя на своем любимом месте, мог видеть сирень внизу и маленький домик напротив, в котором горбун-портной Моравек держал свою мастерскую, и пока она резала хлеб, кипятила воду для чая, я сообщал ей во всех подробностях, чем занимается Моравек в данный момент: чинит ли истрепавшийся подол пиджака, копается ли в коробке с пуговицами или вшивает стеганую подкладку в пальто. Самым главным же для меня, сказала Вера, сказал Аустерлиц, было не пропустить того момента, когда Моравек отложит в сторону иглу и нитки, большие ножницы и прочий портновский инвентарь, освободит рабочий стол, покрытый сукном, расстелит газету и разложит на ней еду, о которой он уже наверняка давно про себя мечтал и которая, смотря по сезону, состояла из кусочка белого сыра с луком, одной редиски, нескольких помидорин, копченой селедки или вареной картошки. Теперь он кладет плечики на ящик, теперь идет в кухню, принес пиво, теперь точит нож, сошкрябывает кожу с твердой колбасы, делает большой глоток, стирает рукой пену с губ, — вот так или приблизительно так описывал я ей, сказала Вера, почти каждый вечер ужин портного, забывая порой за этим занятием свой собственный бутерброд, разрезанный на маленькие кусочки. Рассказывая об этой моей страсти к наблюдениям, Вера встала и открыла обе рамы, чтобы я мог посмотреть на соседский сад, в котором как раз цвела сирень, такая белая и такая густая, что можно было подумать, будто только что, прямо посреди весны, выпал снег. И этот сладковатый запах, поднимавшийся из недр окруженного стеною сада, и тонкий серп уже пошедшей в рост луны над крышами, и перезвон колоколов на другой стороне, и желтый фасад портновского дома с зеленым балконом, на котором частенько можно было увидеть Моравека, уже давно умершего, впрочем, добавила Вера, как он стоит, размахивая своим тяжелым утюгом, заполненным углями, — эти и другие картины, сказал Аустерлиц, наплывали одна на другую, выходили из темного заточения моей памяти на свет, переливаясь красками, пока я смотрел в распахнутое окно, и потом, когда Вера, без слов, отворила дверь в комнату, где рядом с доставшейся ей в наследство от бабушки массивной кроватью с витыми колоннами под балдахином и высокими подушками в изголовье по-прежнему стояло небольшое канапе, на котором я всегда спал, когда родителей не было дома. Луна заглядывала в темную комнату, белая блузка (как часто бывало и прежде, сказал Аустерлиц) висела на ручке полуоткрытого окна; я увидел Веру такой, какой она была тогда, как она сидит со мной на диване и рассказывает мне богемские сказки, я видел ее на редкость красивые, словно бы расплывшиеся в сумерках глаза, когда она, добравшись до счастливого конца, снимала очки с толстыми линзами и наклонялась ко мне. Потом она погружалась в свои книги, а я, насколько мне помнится, любил какое-то время просто полежать с открытыми глазами, надежно оберегаемый, как я твердо знал, моей заботливой сиделкой и выцветшим кругом света, в котором она сидела за чтением. Стоило мне только пожелать, как я мог увидеть перед собою горбатого портного, который наверняка давно спал в своей каморке, и луну, которая неспешно обходила небосвод над домом, узор ковра или обоев и даже мельчайшие трещинки на кафеле высокой печки. Если же я уставал от игры и решал, что пора уже спать, мне нужно было только дождаться того момента, когда Вера перевернет страницу, и я прекрасно помню это ощущение, или, вернее, сказал Аустерлиц, только сейчас начинаю припоминать это ощущение, — как затуманивалось сознание, успевавшее заблудиться в переплетении стебельков и листьев мака на молочном стекле дверей, прежде чем до меня доносилось легкое шуршание очередной переворачивающейся страницы. Во время наших прогулок, так продолжала Вера свой рассказ, когда мы снова вернулись в комнату и она подала мне чашку мятного чая, держа ее обеими, уже нетвердыми руками, мы чаще всего отправлялись в Семинарский сад, или Хотекский парк, или какое другое зеленое место, предпочитая оставаться на нашей Малой Стране. Только иногда, летом, мы, взяв с собою коляску, на которой, если я помню, был укреплен маленький яркий флюгер, совершали более далекие вылазки — на остров Софии, или к плавательному бассейну на берегу Молдавы, или на смотровую площадку на горе Петрин, откуда мы целый час, а то и дольше, смотрели на раскинувшийся перед нами город с его бесчисленными башнями, которые я все знал наизусть, как и названия всех семи мостов над сверкающей рекою. С тех пор как я перестала выходить на улицу и потому не вижу ничего нового, сказала Вера, эти картины, которые так радовали нас тогда, все чаще возвращаются ко мне и предстают с такою все возрастающею ясностью, что даже кажутся живыми видениями. При этом у меня бывает такое чувство, будто я, как когда-то в детстве, в Райхенберге, сказала Вера, смотрю в диараму и вижу в ящике, заполненном странной рассеянной субстанцией, застывшие на полушаге фигуры, которые непостижимым образом именно из-за своих крошечных размеров казались очень натуральными. Никогда в жизни я не видела ничего более волшебного, чем та представленная в райхенбергской диараме желтая сирийская пустыня, чем те поднимающиеся из-за темных еловых лесов сверкающие белые макушки циллертальских Альп, чем та незабываемая веймарская сцена, увековечившая момент, когда поэт Гёте, в своей разлетающейся накидке кофейного цвета, садится в почтовую карету, к которой приторочен его походный сак. И вот такие реминисценции из моего собственного детства сливаются в моей памяти с воспоминаниями о наших тогдашних совместных экскурсиях, уводивших нас далеко от Шпоркова. Когда приходят воспоминания, то иногда кажется, будто ты смотришь на прошедшее время сквозь стеклянную гору, и вот теперь, когда я рассказываю тебе все это, сказала Вера, стоит мне опустить веки, я вижу нас обоих, вернее, наши неестественно широкие зрачки, и как мы смотрим сверху, с горы Петрин, на зеленый склон, по которому ползет толстой гусеницей фуникулер, в то время как там, на другой стороне города, у подножия Вышгорода, выезжает из-за домов твой горячо любимый поезд, которого ты всегда так ждал, и медленно, пуская белый дым, тянущийся за ним потом шлейфом, катится по мосту через реку. Порою, когда погода была неподходящей, сказала Вера, мы отправлялись навестить мою тетушку Отилию в ее магазине перчаток на Шерикова, который она завела еще до Первой мировой войны и который своей приглушенной атмосферой, заставляющей забыть обо всем обыденном, напоминал какое-нибудь святилище или храм. Тетушка Отилия, одинокая, незамужняя дама, была необыкновенно, даже пугающе хрупким существом. Она всегда ходила в черном шелковом платье с плиссированной юбкой и съемным белым кружевным воротником, распространяя вокруг себя легкий аромат ландышей. Если тетушка не обслуживала какую-нибудь очередную достопочтенную, как она любила выражаться, клиентку, она занималась тем, что разбирала все эти сотни, если не тысячи пар перчаток самых разных фасонов и видов, среди которых были и простые, нитяные модели на каждый день, и самые изысканнейшие творения парижской и миланской моды из бархата или замши, поддерживая установленный ею однажды и сохранявшийся, невзирая на все исторические катаклизмы, на протяжении десятилетий порядок, который и в самом деле был известен только ей одной. Но стоило нам появиться на пороге, сказала Вера, она откладывала все дела и занималась только тобой, показывала тебе одно, другое, позволяя выдвигать и задвигать все эти плоские ящички, которые так легко ходили туда — сюда, более того, она разрешала тебе не только вынимать оттуда одну за одной все перчатки, но и мерить их, при этом она всякий раз терпеливо давала подробные разъяснения по поводу каждой модели так, словно видела в твоем лице потенциального наследника своего заведения. Я помню, сказала Вера, сказал Аустерлиц, что именно от тетушки Отилии ты в три с половиной года научился считать, перебирая аккуратный ряд крошечных блестящих малахитовых пуговичек на длинной замшевой перчатке, которая особенно нравилась тебе — jedna, dvě, tři, начала считать Вера, а я, сказал Аустерлиц, подхватил: čtyři, pět, šest, sed, чувствуя себя, как человек, который неуверенно идет по тонкому льду. Тогда, во время своего первого визита на Шпоркова, я был так взволнован, что сейчас уже не помню точно всех историй, рассказанных мне Верой, помню только, что мы от магазина тетушки Отилии каким-то образом незаметно перешли к городскому театру, в котором Агата осенью 1938 года впервые выступила на пражской сцене в роли Олимпии, о которой она мечтала с самого начала своей артистической карьеры. В середине октября, сказала Вера, когда оперетта уже была готова к показу, мы отправились на генеральную репетицию, и как только мы переступили порог служебного входа, я, всю дорогу, пока мы ехали в театр, болтавший без остановки, вдруг неожиданно притих и погрузился в благоговейное молчание. И потом, за все то время, пока шел спектакль, представлявший собою набор произвольно чередовавшихся сцен, и позже, когда мы ехали на электричке домой, я не произнес ни звука, словно был занят своими мыслями. Наверное, этот небольшой сюжет, который Вера случайно вспомнила по ходу своего рассказа, побудил меня на другое утро отправиться в городской театр, где я довольно долго просидел один в партере, по самому центру, под куполом, получив разрешение от вахтера, которого мне пришлось умаслить хорошими чаевыми, благодаря чему мне удалось еще сделать несколько снимков этого тогда только что отремонтированного зала. Справа и слева от меня уходили ввысь ярусы, поблескивающие в полутьме позолотой, а прямо на меня смотрел просцениум, на котором когда-то стояла Агата и который теперь был похож на неведомый глаз с померкнувшим взором. И чем больше я силился вызвать в себе хотя бы тень воспоминания о том ее выступлении, тем больше мне казалось, будто этот театральный зал сжимается, становится все меньше, меньше, и сам я тоже все сжимаюсь и сжимаюсь, и вот я уже превратился в мальчика-с-пальчика, запертого в футляре или в какой-нибудь выложенной бархатом шкатулке. И только по прошествии некоторого времени, когда чуть приоткрылся занавес и оттуда выскочил какой-то человек и пробежал по сцене, оставляя за собою след колышущихся складок, только тогда, сказал Аустерлиц, зашевелились тени и я увидел в оркестровой яме дирижера во фраке, похожего на жука, и другие черные фигуры, которые возились со своими инструментами, услышал нестройные звуки, и вдруг мне почудилось, будто я заметил сквозь щелку между головой музыканта и контрабасом, как там, в полоске света, отделявшей дощатый пол сцены от краешка занавеса, мелькнула небесно-голубая, расшитая серебром туфелька. Когда я вечером того же дня во второй раз пришел к Вере в ее квартиру на Шпоркова и она подтвердила, что у Агаты действительно были такие небесно-голубые туфли, придававшиеся к костюму Олимпии, у меня будто что-то взорвалось в голове. Вера сказала, что генеральная репетиция произвела на меня, похоже, неизгладимое впечатление, главным образом потому, как она предполагала, что я боялся, как бы Агата не осталась навсегда тем волшебным, но все же мне совершенно чужим существом, и я тогда снова вспомнил, продолжал Аустерлиц, то горестное, неведомое мне до тех пор чувство, которое переполняло меня, когда я лежал в темноте с широко раскрытыми глазами, хотя давно уже пора было спать, на диване, стоявшем в ногах Вериной кровати, и все прислушивался к часам на башне, которые били каждые пятнадцать минут, и ждал, когда же Агата вернется домой, бодрствовал до тех пор, пока не услышал звук остановившейся перед домом машины, которая вернула ее из другого мира, и она не вошла ко мне в комнату, принеся с собою тот странный театральный запах, смешанный из запаха пыли и уже успевших выветриться духов. Она вошла и села рядом. Я вижу ее пепельно-серый, стянутый спереди шнуровкой шелковый корсет, а вот лица различить не могу, вижу только отливающую перламутром, льнущую к коже пелену тускло-молочного цвета и ловлю краем глаза, как соскальзывает с плеча легкая шаль, когда она проводит мне рукой по лбу. — На третий день моего пребывания в Праге, ранним утром — так продолжал свой рассказ Аустерлиц после того, как немного собрался с чувствами, — я отправился в Семинарский сад. Грушевые и вишневые деревья, о которых рассказывала Вера, уже все срубили, а на их месте посадили молодые саженцы, у которых пока еще были слабенькие ветки и до урожаев было далеко. Дорога шла в гору, петляя по мокрым от росы лужайкам. На полпути мне повстречалась какая-то старая дама с толстой рыжей таксой на поводке, которая с трудом передвигала лапы, то и дело останавливалась и замирала, наморщив лоб и уставившись в землю. Вид этой пары напомнил мне, что прежде, когда мы гуляли тут с Верой, нам часто попадались такие старушки с хмурыми псами, большинство из которых носили проволочные намордники и потому, наверное, были такими молчаливыми и злыми. Почти до полудня просидел я тут на солнечной скамейке, глядя на открывавшуюся за домами Малой Страны и Молдавой панораму города, которая вся, как мне казалось, подобно старинной картине, покрытой лаком, была испещрена бесчисленными разбегающимися трещинками и канавками прошедшего времени. Еще один такой же узор, образующийся по никому не ведомому закону, я обнаружил, сказал Аустерлиц, почти тогда же в сплетении корней того каштана, который сохранился на одном довольно обрывистом склоне парка и по которому я, как рассказала мне Вера, сказал Аустерлиц, с наслаждением в детстве

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Аустерлиц»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Аустерлиц» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Аустерлиц» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.