В сущности, не такая уж трудная задача. Продать свою нынешнюю квартиру – тоже в старом районе, только по другую сторону Невы, на правом берегу. Неподалеку – огромный парк: если открыть окно, можно расслышать детские крики. Дети не гуляют во дворах. В глазах покупателей это бесспорный плюс.

Миновав здание Почтамта, я замедляю шаги. Ведь это и мой дом. Кто сказал, что я должна оставить его Вовкиным потомкам? Разве история моей семьи не знает примеров временных эвакуаций, откуда рано или поздно возвращаются? В России ни от чего нельзя зарекаться: ни от плохого, ни от хорошего.

Денис Котов

Моя подьяческая история

Петербург – удивительное пространство. Я давно обратил внимание, что в топонимике Северной столицы много улиц с опорой на сословие, на социальное устройство города – Большая Разночинная, Депутатская, Червонного Казачества, переулки Кадетский, Филологический, Солдатский… Шкиперский проток… Гренадерская, Земледельческая улицы. Подьяческие. Кто-нибудь видел сегодня подьячих в Петербурге? А 150 лет назад аж три улицы в городе назвали Подьяческими: Большая, Средняя и Малая Подьяческие.

На Большой Подьяческой мне и довелось жить и расти. Правда, тогда, в детстве, я не задумывался – почему такое название. Хожу себе и хожу – вон Исаакиевский собор, вот Фонарный переулок… В шесть лет самостоятельно вышел в булочную за хлебом. Без мамы. Через проходной двор. С тех пор такие дворы стали любимым местом игр. В восьмидесятые годы прошлого века в Ленинграде для ребенка было раздолье: не было ни решеток между дворами, ни кодовых замков в парадных, да и на чердаки можно было попасть просто так. Разве можно сейчас такое представить!

Мальчик с Большой Подьяческой был прирожденным разведчиком. Он изучил сначала радиус вокруг своего дома, затем проверил все дворы на своей и соседних улицах (на предмет: что там такого интересненького и есть ли из них другой выход), потом пришел черед лестниц и чердаков, затем – слежка за горожанами и траекториями их движения. В общем, очень скоро Мальчик знал все, чтобы успешно играть в игры с преследованием и уходом от преследования, в большие прятки и поисковые операции. Проходные дворы Ленинграда мы изучили не хуже революционеров начала века, которым приходилось здесь скрываться и прятаться.

Ведь проходными дворами назывались не только те, через которые легко пройти на соседнюю улицу, но и те, где были подъезды, которые выходили на две стороны, на разные улицы. А некоторые парадные так хитро были спроектированы, что для того, чтобы обнаружить выход на другую улицу, надо было подняться на второй этаж.

Мы жили на 4 этаже: Большая Подьяческая, дом 12, квартира 7. К нашей квартире вела еще и черная лестница (вход со двора из-под арки) – плохо освещенная, с паутиной, она шла выше на чердак. И чердак, и лестница были страшными, таинственными – казалось, там что-то (кто-то) скрывается – но за все семнадцать лет жизни Мальчика на Большой Подьяческой на черной лестнице ничего не произошло – и это было тоже подозрительно, ведь вокруг постоянно что-то случалось.

Вот заброшенный дом напротив – мы любили по нему лазать. Сначала там случился пожар, потом его обнесли забором, потом полностью снесли и через некоторое время построили новый дом. Ходу туда уже не было – да и зачем?…

Или взять школу номер 241… Стояла она себе на углу улицы Майорова и Римского-Корсакова, прикрывала от несведущих проход на улицу Садовую – и дальше, к Юсуповскому саду… И вдруг привычный распорядок нарушился, пришлось переезжать в новое здание с неизведанной территорией вокруг. Наша школа – наша!!! – стала называться «старой», ее закрыли на ремонт и уже не открывали до моего выпуска. Не стало и привычного ландшафта: напротив «новой» школы был огромный пустырь, закрытый по сторонам глухими стенами соседних зданий без окон и дверей. Там выгуливали собак, а если пересечь его по диагонали, то можно было сократить путь, или просто послоняться, встретиться с друзьями вдали от учительских и родительских глаз. В один прекрасный день на месте пустыря тоже возникла стройплощадка… Так и обновлялся исторический центр Петербурга – и не могу сказать, что город от этого выиграл: в лучшем случае дома-новострои не добавляли красоты, в худшем – становились бельмом на глазу. Увы, в последующие годы эта «традиция» только закрепилась.

Но вернемся в восьмидесятые. Сколько же было всего таинственного и необычного. Как-то раз соседский мальчик рассказал по секрету, что, мол, в Крюковом канале можно наловить необычных значков. Представляете? Значки в канале! Вооружившись круглым магнитом (помните такие?) и веревкой, друзья пошли то ли на охоту, то ли на рыбалку. Встали со своими «удочками» на спуске к каналу у Никольской церкви – и уже через час у каждого было по десятку значков! Как они там оказались – никому не ведомо. Но теперь мы точно знали, что под водой водятся не только рыбы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

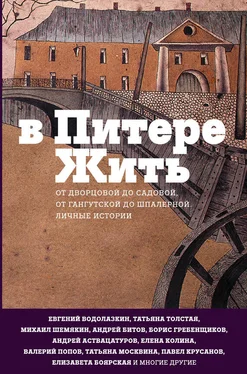

Купить книгу