На этом мы и завершим рассказ об исправительной деятельности северных женских монастырей. Как сумел убедиться читатель, игуменьи и монахини принимали тех, кто попадал в монастыри за какую-либо провинность, отнюдь не с враждебностью, а скорее с участием. Конечно, заключенные и лица, находившиеся на епитимии, пользовались в монастырях лишь частичной свободой, а также были обязаны выполнять «черные работы» и посещать богослужения.

Однако нет сведений о том, что они подвергались издевательствам или что режим их содержания был жестоким и тяжелым. Возможно, насельницы монастырей понимали, что люди, присланные к ним на исправление – это прежде всего несчастные обездоленные женщины, совершившие тот или иной проступок по проискам врага рода человеческого. Поэтому они стремились не столько наказать, сколько переубедить и перевоспитать их. И хотя это не всегда оказывалось им под силу, а возможно, не всегда было им по душе, они выполняли свое послушание в надежде, что сумеют обратить хоть кого-нибудь от пути, ведущего в погибель, на путь покаяния, ведущий ко спасению.

Глава 2. Обители-просветители, или Истории о монастырских школах

Если исправительной деятельностью занимались только отдельные северные женские монастыри, то гораздо более часто и охотно они осуществляли просветительскую деятельность. Иногда бывало даже так, что при основании нового монастыря она входила в число задач, которые тот был призван осуществить.

Примером такой обители является Сурский Иоанно-Богословский монастырь; подтверждение этому можно найти в его «Летописи». В ней указано, что, устраивая Сурский монастырь, праведный Иоанн Кронштадтский, по его собственным словам, имел целью «просвещение темного невежественного сурского народа». Разумеется, речь идет не о том, что эта обитель должна была «нести в народные массы свет знаний», а прежде всего о духовно-нравственном просвещении пинежан.

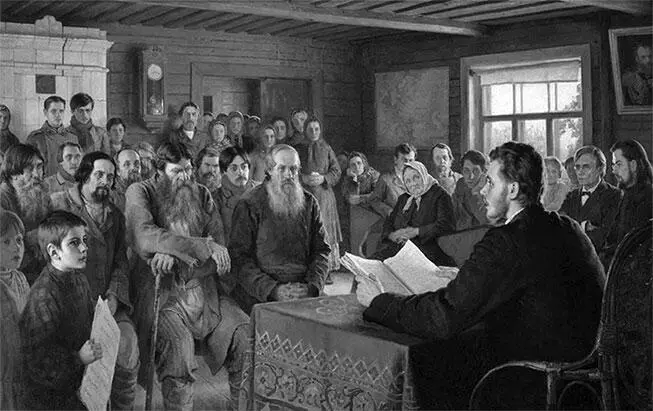

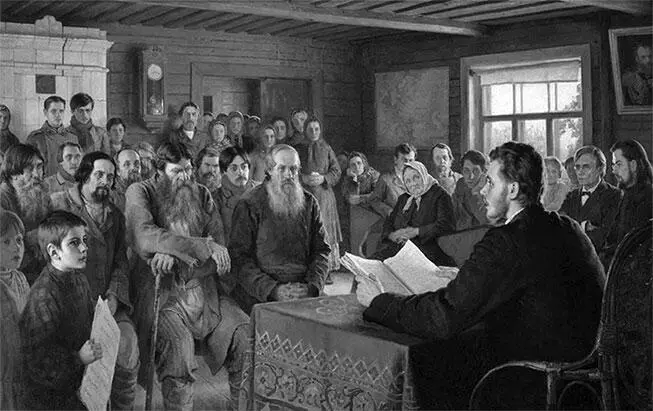

Каким же образом и среди кого осуществляли просветительскую деятельность северные женские монастыри? В большинстве случаев – среди детей местных крестьян, обучавшихся в церковноприходских школах при обителях. Лишь в Сурском Иоанно-Богословском монастыре пытались заниматься духовно-нравственным просвещением не только детей, но и взрослых. Для этой цели сразу же после основания монастыря, в 1899 году, при нем была открыта специальная «читальня для бесед с народом». В ней имелись газеты и журналы духовного содержания, а «в воскресные и праздничные дни читались духовно-нравственные повествования и иногда показывались картины при посредстве фонаря». Таким образом, монастырская читальня имела вид своеобразного сельского клуба, где местные крестьяне в занимательной и доступной для них форме могли получить информацию духовно-назидательного характера.

Монастырская читальня имела вид своеобразного сельского клуба. Беседы проводили священнослужители монастыря

В читальне на духовных беседах присутствовали также учащиеся женской монастырской школы, для которых были устроены специальные хоры. Беседы проводили священнослужители монастыря. В 1899 году, по инициативе монастырского священника о. Георгия Маккавеева, послушницам, несшим послушание на клиросе, предписывалось в промежутках между беседами «занимать слушателей пением». Однако в том же году о. Иоанн Кронштадтский запретил ему делать это, объяснив свой запрет тем, что это утомляет певчих, а также нарушает монастырскую дисциплину, поскольку на чтения «собираются крестьяне разного пола и возраста иногда не совсем в трезвом виде».

Духовно-нравственные чтения в Сурском монастыре проводились по воскресным и праздничным дням. Они начинались в два часа дня, с ударом в монастырский колокол, и продолжались «до вечерни», а поскольку вечернее богослужение начинается в пять или шесть часов вечера, занятия, по всей видимости, продолжались три или четыре часа. Духовные чтения для взрослых устраивались до 1901 года, после чего по неизвестным причинам были прекращены. Возможно, они не пользовались популярностью среди местного населения.

Если «педагогический эксперимент» Сурского монастыря по просвещению взрослых крестьян не имел успеха, то гораздо более эффективной и востребованной формой просветительской деятельности женских монастырей было обучение детей. Так, указом Архангельской духовной консистории № 1627 от 17 мая 1848 г. при Холмогорском Успенском монастыре было предписано открыть женское училище. Предписание это основывалось на Указе Святейшего Синода от 12 мая 1837 г. за № 5564, в котором монастырям поручалось, « где окажется возможность, …заводить первоначальное обучение детей монастырских служителей, а смотря по местной возможности и предусматриваемой пользе распространять оное на детей и прочих окрестных жителей, нуждающихся в средствах наставления ». При этом игуменье Агнии (Архиповой) вменялось в обязанность «пригласить желающих для обучения и ввести самообучение через способных к тому сестер монастыря, употребляя на первый раз небольшие издержки на счет монастырских сумм».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу