Думаю, что наше поколение уже «выдохнуло» то, что у него было в душе. А было немало. Ощущение прелести жизни, раньше запрещенное. Чувство свободы, легкости счастья, которое по прежним законам обязано было быть трудным — а мы его сделали легким, доступным сразу, а не после тяжелых испытаний, как требовал сталинизм и русский реализм, кстати, тоже. Впервые в советской истории герой просто мог идти по улице и наслаждаться окружающим, не совершая никаких подвигов. Эта свобода пьянила, возбуждала нас необыкновенно. Упругость плоти, блеск слова, аромат остроумия, дерзости, неподчинения откопали мы. За то и слава. Примерно три десятилетия так и было: только шестидесятники и примкнувшие к ним. Теперь ясно, что то упоение красотой слова, иронией, тонкостью мысли, скрупулезностью рисунка могло родиться лишь тогда и только среди нас, веселых «прогульщиков социализма».

Повторять снова свой путь невозможно и бессмысленно — зачем дважды подниматься на одну гору? А другой горы я не вижу — ни в жизни, ни в литературе. Раньше нас всех несло ветром, а теперь он как-то растерялся, куда дуть, и все остались в полной растерянности, без рубля и без ветрил. Эпоха оказалась короче жизни. И надо снова становиться писателем, почти новым. Еще одним своим однофамильцем. Уже без всякой такой «общественной роли», без ореола борца-освободителя, без нимба шестидесятника, который, честно говоря, вскружил не одну голову, как бы освобождая от необходимости работать. Может, кому-то немножко еще поможет Запад, подстелит соломки. Кто-то, потеряв остатки стыда, придумает какое-нибудь новое искусство на стыке старых или к чему-нибудь примкнет. Но для подлинного шестидесятника суть предельно ясна: твое прежнее обаяние уже оплачено. Что там еще есть у тебя?

А когда же на печь? Все же книжек по двенадцать каждый написал. Видимо, никогда. Вечная молодость гарантирована нам. Пролежал месяц на печи, прочитал все журналы и решил вставать. Буквально некому по-стариковски ласково взъерошить вихры! То промчится с гиканьем толпа «постмодернистов», с одним общим котлом супа, сваренным из объедков. То глянет на тебя с глянцевой обложки нынешний «король панели», в свое время выгнанный тобой же из литобъединения за безграмотность. А этот уже пошел в народ. А все талантливые ребята десантировались куда-то на Луну, которую, «как известно, делают в Гамбурге, и прескверно делают».

Буквально некому по-стариковски ласково взъерошить вихры. Придется взъерошить их себе.

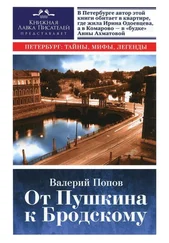

Литературе помогает все, в том числе и география. Я уже писал про то чудо, когда в одно и то же время вышли на одни и те же улицы ленинградского центра и Бродский, и Довлатов, и Битов, и Горбовский, и Уфлянд, и Кушнер. Сказочно повезло им всем — встретиться чуть ли не в детстве. И самой главной улицей из всех была улица Рубинштейна. Храня память о тех встречах, она даже не поменяла названия.

Помню, как я, только начиная еще сочинять — все тогда еще только начинали, — пришел на улицу Рубинштейна в гости к Евгению Рейну: громогласному, уверенному, великолепному! Рядом с ним был более изящный, но столь же блистательный Толя Найман. Женя читал свою поэму. Помню последнюю строку любовной сцены: «...и башмак, с его ноги спадая, стукнул!»

Кончая читать страницу, Рейн великолепным жестом бросал лист на пол. Сначала я растерялся и даже с трудом удерживался, чтобы не броситься их поднимать — так благоговел я перед лицом поэта. Потом лишь сообразил, что Рейн специально кидает страницы на пол: так эффектнее!

Помню свой второй визит на эту улицу. Прошатавшись полдня по городу с Сергеем Довлатовым, с нарастающим чувством ненужности, бессмысленности наших потуг, мы грустно пришли к нему домой. И только сели выпить, как вошла его мама. Помню тот разговор:

— Познакомься, мама! Это Валерий Попов.

— Хорошо, что Попов, но плохо, что с бутылкой! — сказала она.

— Это моя бутылка! — благородно сказал Сергей.

— Нет, моя! — воскликнул я, не менее благородно.

— Если не знаете — чья, значит — моя! — усмехнулась мама и убрала бутылку в буфет.

Потом я приходил сюда уже на проводы Сергея, уже на другую сторону улицы, в какой-то момент они переехали. Помню прощальный поцелуй на лестнице — естественно, с усмешкой: всерьез мужчины не целуются.

Следующая намеченная встреча — в Америке — уже не состоялась.

Проходя по улице Рубинштейна, с горечью — и радостью — вспоминаю всех.

Читать дальше

![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)

![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)

![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)