Многие «городские теперии», особенно молодые, и говорят-то как-то в себя: их и в школе говорить не научили (про семью забудем) – при сорока гавриках в классе отсиделись попками, а в институте и подавно: если человек шепчет что-то с серьёзным видом, как рыбка снулая и глаза такие же, по-нынешнему значит признак ума, многие «преподы» и сами такие же. Интересов, горожанин думает, что у него полно, а ещё – возможностей, но едва ли отдаёт себе отчёт, что это всё готовое – как костюм не от портного, а из третьих рук ширпотреб с номерками, как в тюряге, да скомканное всё в корзине по дешёвке.

Сельский житель не токмо говорит – вещает – он живёт из себя . Только заваливается на порог, или даже около дома проходит – как в той неприличной частушке, не без шуток – сразу узн а ешь, не ошибёшься. И кто пришёл, и зачем, и почём вообще жизнь щас. Он сам центр себя и своего мира (хотя и понимает, что живёт всегда на периферии чего-то более большого), пусть он семь – или 77! – раз словесно отмеряет (с него не убудет, как с гуся вода) – отрежет всё равно по себе. Многие и из села адаптируются в городе, дело нехитрое, но те, кто остался, сами не понимают, что они, как называли раньше , идейные .

В восемь на работу, полчаса на обед, в семь домой, по магазинам вечно тереться и чужому дяде кланяться, не понять кому угождать – нахренаж козе такой баян, когда в огороде капуста, бузина в саду, а дядя, как и положено (классиком Булгаковым, допустим) всё равно проживает в Киеве, и отдохнуть, тунеядец с пупком, только летом на две недели приезжает. А здесь вокруг – все свои, всё родное, до боли и особого, сельского, безмыслия, простор и запустенье, горизонт по посадкам, постоянное небо – простор для творчества! Здесь каждый из моих героев – Лимонхва, Колобок, Коля Глухой, Коля Зима II иль Юрий Борисович – хоть и деревенское отребье вроде бы, чувствуют себя замечательно, не рыба, не рыбак, не золотая рыбка, а столбовая там какая-то дворянка даже, а царица земноводная! По мысли литераторов или киношников, из урбомира лишь уборщица подобною свободой обладает, и то она, мне кажется, спроть Юрьборисыча совсем не уроборос!..

Оборотная сторона (и право, тёмная, наверно) такой общительности – необычайная на я нность деревенских жителей. Навязчивость, советы постоянные, поучения, как быть и как жить. Доходит до полнейшего абсурда при внутрисемейственности. А так, заради интересу, никому и не обидно: копаешь, допустим, грядку, проходит сосед (ну или далеко живущий – всё одно) и походя делает замечание – бесплатно! – «Да ты лопату-то вот так держи!» (иль в том же роде – и дельные советы попадаются). Уж не смолчит. И ты ему ответить должен – если не тем же сразу (он-то ничего не делает), то приветливо. Мол, и сам я знаю, не первый раз копаю, но и ты не зря здесь ходишь и воздух сотрясаешь, известная персона, мудрец и рукодельник.

Да и не в советах дело, а просто-напросто в общеньи, разговоре. Распахнутость и простота души, скука вряд ли (это больше городское) – докучливое любопытство к миру, схватывание на лету, обмен информацией на сверхскоростях, когда важнее сам процесс, шаблон – «что не молчишь перед (знакомым) человеком».

Весь мир познаётся селянами на основе собственного опыта (который завсегда всему пример, как в пионерии), а также на основе примеров-аналогий. Примеры и аналогии иногда совсем условные, но это никого нисколько не смущает. Купил ты, допустим, холодильник. Заходит зачем-нибудь мужик, тот же Чубатый (двери, как правило, не запираются, и появление в разгар чаепития незваного гостя или целой делегации никого не смущает, тем паче, что чай им не предлагают), и покупку, полуошкуренную от картона-пенопласта видит: «Этъ што у тебе, «Стинол?» – «Стинол» – «А, а у нас «Атлант» называется» – «А-а» – «А Сашка-то Зуб недавно телевизор тоже купил, я, это, донесть помогал. «Фуджи», японский». Для городского жителя здесь связи никакой, и диалог такой в городище вряд ли возможен – там каждый надувает щёки, кабы не спростодушничать, а здесь наоборот – простота зашкаливает. Но здесь, если вдуматься, может быть и впрямь более чувствительный регистр, отслеживание более тонких связей между явленьями.

Деревенский житель простоват на словах, они для него шелуха, он шумен и многословен, как шоумен, но как правило куда смекалистей, всё делает сам и даже решает (и кстати, слова «депрессия» тоже не знает – хотя живёт давным-давно уже не в тишине и не в покое). То, что называют энергетикой, у него как будто от самой близости к земле, какой-то примитивный и корневой энергообмен: солнце греет, земля, вода… А горожанин по сравнению с этим – чахлое комнатное растеньице, в тесном горшочке с не понять каким гумусом, всё подстриженное и общипанное.

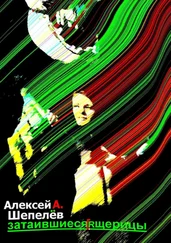

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу