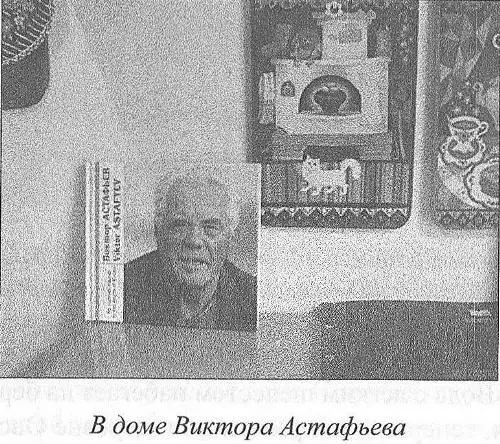

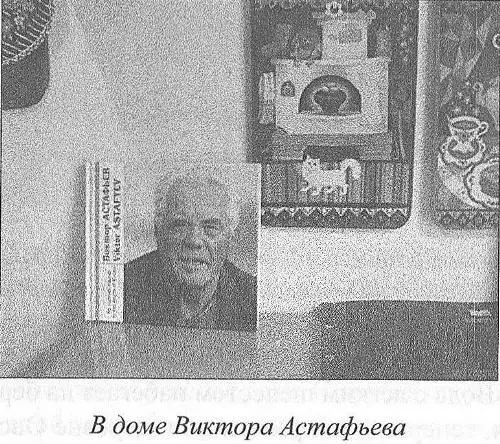

Его жизнь очень похожа на судьбу Горького полвека спустя. Он получит, кстати, премию имени Горького в 1975 году: сирота, его мать утонула, когда ему было восемь лет, воспитанный своей бабушкой, он был то рабочим, то рыбаком… Добровольцем пошел на фронт в 1942 году, будучи всего восемнадцати лет от роду. Демобилизовавшись в 1945 году и обосновавшись на Урале, он посылает свои первые тексты в местную газету, которая их печатает и принимает его на работу журналистом. Потом будут рассказы для детей, повести о войне, романы о тайге, Енисее и сибирской деревне. В библиотеке, носящей его имя, некоторые его книги, красиво иллюстрированные в устаревшем стиле, разложены в витринах, в том числе французский перевод «Васюткино озеро».

В центре его воспоминаний, как для всех русских его поколения, война: она как «Затесь на сердце», так называется его альбом, посвященный войне. На старом телевизоре семидесятых годов установлен монитор, где по замкнутому кругу показывается документальный фильм «Астафьев и его читатели», снятый в 1982 году. Позванный на помощь S. переводит мне его слова: «Я сожалею только о двух вещах: о том, что не был на похоронах своей бабушки, и о том, что не смог похоронить своих павших боевых товарищей». Когда он попросил у своего начальника разрешения оставить завод и поехать на похороны, тот ответил: «Только на похороны матери или отца». «А для меня она была и за мать, и за отца», — скажет позже Астафьев. После возвращения я нашла одно интервью, которое у него взял журналист L’Express Марк Эпштейн в 1993 году. Астафьеву тогда было семьдесят лет. То, что его в то время беспокоило, это защита окружающей среды и ухудшение экологии, вызванное строительством Дивногорской плотины. «Эта несчастная река, ею так злоупотребляют… Люди из администрации меня обвиняют в том, что я препятствую прогрессу, они говорят, что я хочу жить без электричества. Да, я прекрасно без него обойдусь, если они уничтожат электростанцию и вернут все, как было! В кого мы превращаемся?»

Как Распутин или Белов, Астафьев принадлежал к группе писателей, иногда называемой русистами, которая возникла в семидесятые годы… Они смешивали в своих книгах националистические, экологические и славянофильские идеи, похожие нате же предшествующего столетия, где славянофилы призывали к аутентичности русского крестьянства, его обычаев, веры, выступали «против чужеродного влияния современности». В его деревне я поняла лучше, чем где бы то ни было, то, что Астафьев имел в виду и что он хотел сохранить: и реку, и русскую деревню, и свою деревню, память о бабушке, о Великой Отечественной войне. Я не очень сильно ошибусь, если скажу, что этот консерватизм не имеет ничего общего с шовинизмом и ксенофобией, разразившимися в начале девяностых годов. Это была позиция тех, кто называл себя славянофилами в прошлом веке, противодействуя «европейскому», «западному» отклонению России…

В семидесятые годы прошлого века модернизацию в России путали с курсом на гонку вооружений и промышленное развитие. «Русизм» Астафьева, как сказал другой писатель этого же течения В. Распутин, не только ностальгическое и болезненное возвращение в прошлое, это размышление о будущем: чего мы хотим? И он отвечает: наше будущее не в изобилии (тогда они жили в тотальном дефиците и бедности!), «пришло время подумать об ограничении наших нужд». Это тоже было одним из аспектов диссидентства в Центральной Европе. Это один из актуальнейших аспектов современного экологического сознания.

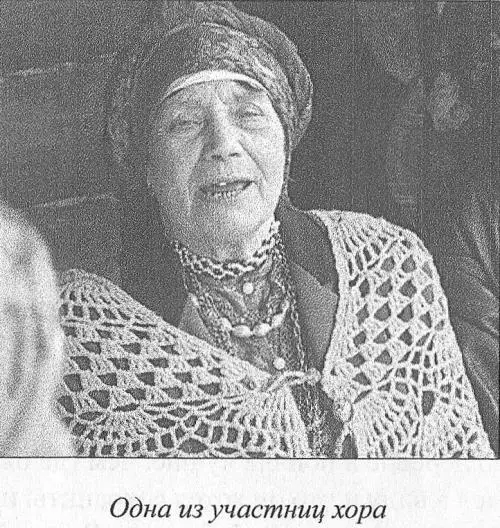

…Библиотекарь — совсем не пожилая женщина, но носит такие же очки, как у моей бабушки, а ее улыбка напоминает улыбку бывшей учительницы. Снаружи нас ждет женский хор. Мы уже слышали их высокие и чудные голоса. И хотя это часть туристической программы, лица этих женщин, их сильные голоса и лукавство их глаз дают ощущение чего-то настоящего, подлинного, которое там еще действительно есть.

Мы покидаем Астафьева под волнующим впечатлением, что оставляем этот вид его дома и образ его жизни таким, какой она на самом деле и должна быть: простой, открытой природе и книгам. Но как же не видеть того, что действительность теперешней жизни этой деревни от этого значительно отдалена? Наша радостная группа поднимается по центральной улице обратно в автобус. И вдруг я почти столкнулась с пожилой рыжеволосой женщиной, которая, увидев нас, торопливо вышла из своей избы. Я не уверена, что она обращается лично ко мне, она говорит тихим, торопливым голосом. Н. N. мне переводит: «Все нам лгут». «Да, все нам лгут».

Читать дальше