Обед в татарской деревне (Туган авалым), в маленьком строении в гуще квартала искусственно воссозданных домиков. Зал радостно разукрашен цветными узорами, и я подмечаю меню: салат, куриный суп, несколько жирный, манты (узбекское блюдо, напоминающее большие пельмени с острым фаршем), национальная выпечка и испанское вино Jesus del Perdon.

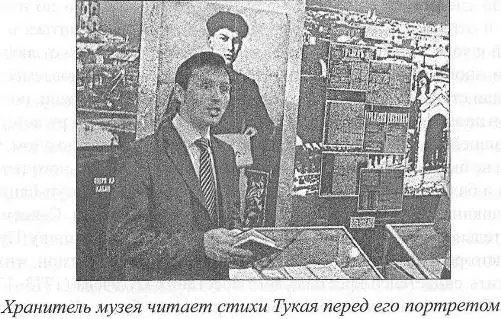

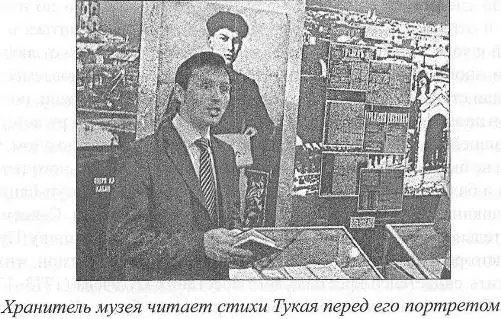

В 14 часов 30 минут мы делимся на несколько групп, и я в числе самой маленькой группы отправляюсь на экскурсию в музей Габдуллы Тукая. Тем хуже для остальных, так как это один из тех необычайно теплых и душевных музеев, где собраны фотографии, картины и предметы в достаточном количестве для того, чтобы получить живое, почти трогательное представление о человеке, которому он посвящен. Это человек, родившийся в 1886 году и умерший в 27 лет от туберкулеза, поэт, выходец из татарского народа, страстно любивший его язык и культуру. Я ничего о нем не знала, но он мне невероятно близок сегодня, после того как H. М. подарил мне книгу, в которой две фотографии Тукая с разницей в несколько лет. На первой он подстрижен по-татарски, а на второй — в элегантной полосатой рубашке, стянутой под воротником модным «западным» галстуком. На стене музея еще одна фотография, от которой сжимается сердце: он сидит на своей кровати, подпертый подушками, коротко остриженный, вся его семья стоит за ним, мужчины в темных костюмах, с подавленным видом. На его лице уже отсутствующий вид. Но, несмотря ни на что, он остается для меня загадочным потому, что я ничего его не могу прочитать, кроме этих нескольких стихов, переведенных Ахматовой: «Сгинь, мороз белобородый» (начало «Поэмы о зиме»).

Что вызывает во мне через года само слово «татары»? Ничего, кроме картин бескрайних степей и монгольского нашествия! «Великая» русская литература нам совсем не помогает: татары в ней либо бандиты, либо извозчики. В один из многочисленных допросов в 1937 году у Евгении Гинзбург спросили, зачем она, зная французский и немецкий, захотела выучить татарский, этот «грубый язык». Только Горький описывает их образ позитивно. «Что меня особенно удивило, это отсутствие у них злобности, их доброжелательность, серьезный и внимательный тон». («Детство»).

Только через имя его отца, муллы деревни, продвигаемся вглубь столь чужеродной нам культуры. Отца Габдуллы Тукая звали Мöхäммäтгарiф Мöхäммäтгäлiм юлi Тукаев — уважаем графологию, в любом языке это целый своеобразный мир. И не забудем опустить точку над типичным для тюркских языков i. От той поры не осталось и следа, но на одной очень хорошо написанной трогательной картине он представлен ребенком с большими черными глазами, сидящим в рубашке на пороге возле двери. По ней я живо представляю себе каждодневную драму той эпохи: после смерти родителей его передоверили дедушке Зиннатулле, «который был очень бедным», и, будучи не в состоянии прокормить своих собственных детей, он попросил извозчика отвезти ребенка на рынок в Казань (Песан Базаар — по имени мечети, ныне называемой Нурулла), чтобы найти кого-либо, кто смог бы его усыновить.

Дело сделано: в 1892 году мальчика взял крестьянин по имени Сагди и отправил в деревню Кирлай, где он начинает учиться в духовной школе, — что в результате полностью отвратило его от любого религиозного обучения. Ему было 13 лет, когда в России повсеместно отмечали столетие Пушкина. Его охватывает страсть к поэзии, но при этом он не забывает ни татарский язык, ни татарскую культуру, которые в тогдашней России совершенно игнорировались. Я сожалею о том, что у меня не было времени увидеть перед фасадом национального театра оперы и балета имени Муссы Джалиля трехметровые статуи-близнецы Пушкина и Тукая на пьедесталах из красного гранита. Совсем не удивительно, что Казань по-особенному отмечала годовщину Пушкина, который был там в сентябре 1833 года, посещая регион, чтобы встретить свидетелей крестьянского восстания Пугачева (1773–1774 годы). Он хотел написать об этом историю (это будет «Капитанская дочка»), В 1906 году Тукай пишет в честь Пушкина большую поэму, которая начинается такими словами: «Браво, Александр Пушкин, поэт, которого не превзойти».

Начинания Тукая вызывают восторг, как всегда вызывает восторг рождение таланта, судьбы, но также вызывает и предчувствие того, к чему Россия должна будет обязательно прийти: к признанию на своей территории и в своей культуре другой культуры, пока не замечаемой, презираемой и игнорируемой. В годы своей ранней юности Тукай испробовал разные профессии: извозчик, печатник, редактор газеты. Затем он начинает писать стихи, присоединившись к первой труппе татарского театра… После революции 1905 года ограничения на татарский язык были сняты и становится возможным писать и публиковаться по-татарски: Тукай, который стал в этом великим новатором, начал с того, что основал газету. В то время взгляды сильно разнились; крайние правые предлагают депортировать татар в Оттоманскую империю, традиционный ислам замыкается в себе, отказываясь совершенствоваться, и Тукай, симпатизирующий социалистическим идеям, атакует его в лоб. Однако он продолжает посвящать себя татарской культуре и старается возродить ее из небытия: поэт, литературный критик, публицист, переводчик, лектор в «Восточном клубе» (ассамблея купцов) и издатель, он собирает народную поэзию и воодушевляется ею, не отстраняясь, однако, от русской культуры. Определяя себя и свою роль, он пишет: «Если Пушкин и Лермонтов — это два солнца, которые светят, то я только отражаю их свет, как это делает Луна».

Читать дальше