Во-вторых, «родителям уже за сорок, и они должны существовать для обеспечения ребенка».

И, наконец, в-третьих, «я должен был постоянно давать чувствовать родителям, что я существую».

Если бы остановиться на этих объяснениях, наверное, разумных, с точки зрения Виктора, то все встало бы на свои места и потребительство — вскрытый современный порок — легко бы завершило схему падения молодого человека из благополучной семьи.

Но что-то противилось принять лишь эти объяснения. Быть может, элементарная логика: ведь если у самого Виктора всегда были деньги (а они были — каждая афера с такси, набитым дефицитом и увезенным от разомлевшего от счастья покупателя, давала ему, по его же словам, тысячу, а то и больше рублей), то зачем же требовать с родителей, рискуя нарваться на скандал?

— Нет, Виктор, все-таки я тебя не понимаю, — прервал я его. — Должны же быть и иные причины, кроме «дойной коровы»?

Вот тогда-то Полянов и бросил мне в лицо:

— Как я понимаю, вы не компетентны.

— Как-как? — не понял я.

— А вот так, — жестко отрезал Виктор. — Вы не знаете нашей жизни, то есть жизни деловых людей. Сегодня у тебя нет четырнадцати копеек на «Приму», а завтра в кармане — 500 рублей. Ведь капитал находится в обороте. В обороте, — подчеркнул он, чтобы уже не оставалось никаких сомнений в первопричинах финансовых семейных конфликтов. Вот почему Виктор, улыбаясь, можно даже сказать, насмехаясь, рассказывал о проекте отца: «Кончишь институт — получишь машину и ключи от кооперативной квартиры».

— Зачем мне все это? — спрашивал он у меня. — Квартира и машина — это не база. Мне для работы нужны были наличные деньги. То, что оставалось от оборота, являлось стержнем для работы. Тем более, меня больше привлекала не цель, а сам процесс.

Как, откуда взялось это в Викторе — парне, выросшем в наше время, среди сверстников, не ведающих, что такое «оборотный капитал», — разговор, мне кажется, особый. Отдельная тема. Давайте хоть с одним человеком разберемся, с самим Виктором.

Определение еще одного чувства, вызванного разговором с ним, я нашел с трудом. Поэтому не будем на нем останавливаться подробно.

Допустим так: негодование.

— Ну вот что, — произносит Виктор, — между прочим, я не знаю ни одного человека, который в наше время может за идею сидеть на воде и хлебе. Каждый хочет за каждый свой жест что-нибудь поиметь.

И так далее.

Дело не в этой софистике: «за идею», «на воде и хлебе». Дело в другом: в полной уверенности Виктора, что материальный блеск не только у него, у каждого человека, по его мнению, заслонил всю радугу жизни.

Спор вокруг этого вести трудно, потому что ценности несоизмеримы, и можно только посочувствовать Виктору, что в круг его общения не попадали люди высокие и чистые, физически, в конце концов, не способные не только что-либо продать, но и купить что-либо на толкучке. Нет, все это странно. Оставим это без широкого комментария.

Наконец, еще одно ощущение — элементарный интерес.

В один из дней Виктор взял мой блокнот и перечислил те факторы, которые в конце концов и сделали его таким. Вот они в порядке, так сказать, поступления: «семья», «школа», «средства массовой информации», «улица и микромир, который окружает за порогом дома», «встречи с другими взрослыми», «любовь».

Вне перечисленных факторов Виктор назвал вот что: «В детстве мне хотелось, чтобы в моей песочнице было больше всего куличиков».

Сам он определил это собственным генетическим кодом, но, когда я попросил его покопаться и в этом, он ответил, что все это «дебри» и лучше заняться тем, что бесспорно. А бесспорно было следующее (цитирую):

«Семья: ребенок смотрит на мир глазами своих родителей. Как узнать, плохо живет человек или хорошо? Что лучше: у человека есть дача, хорошая квартира, машина или человек бредет по улице, а у него в авоське батон и сто граммов колбасы? Мой дом подсказал мне, что лучше. Я сделал выбор».

«Школа: здесь было положено начало моей деятельности, если можно так сказать. Первую торговую операцию я провел в школе — купил джинсы. Смотрел на „средних гениев", то есть ребят, увлекшихся чем-нибудь. Призвания у меня не было, ни математикой, ни химией я не увлекался. Тянуло к тем, кто выделялся внешне — одеждой, манерой поведения, кругом знакомств. Меня привлекала престижность…»

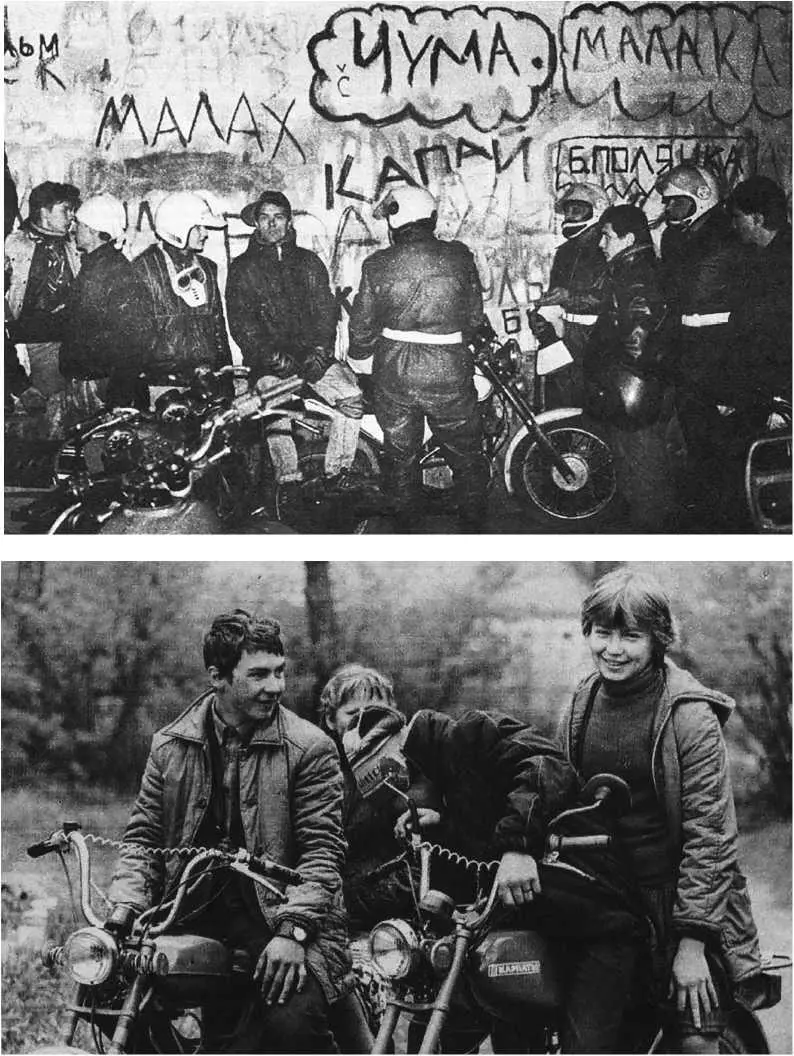

«Средства массовой информации: примитивные телепрограммы. Я, допустим, люблю мотогонки, но кто-то их, наверное, не любит. Почти не показывают. Мне кажется, молодежь надо удерживать хотя бы у телевизора».

Читать дальше