Отрыв свой клад, мы уединялись в Секретном Убежище (одно время это была одна из комнат нежилого дома, позже – сарай во дворе, где жил один из нас; однажды мы забрались в котельную, но там было как-то слишком уж стремно). Разглядывали добычу, потом вырезали и наклеивали в тетрадку новые задницы. В финале просматривали творение своих рук целиком, с самого начала. Жоп становилось все больше, и это вселяло в нас радость и гордость.

Со временем мы расширили свой круг: у каждого из нас появлялись новые друзья; к тому же (это немаловажно), нами руководила алчность. Новые заговорщики – новые картинки, а нам хотелось заполнить тетрадку до того, как придется уезжать «в Союз» (тень грядущего отъезда все время маячила на нашем горизонте, а поскольку родители не считали нужным держать нас в курсе своих дел, получалось, что отъезд может наступить буквально в любую минуту).

Ритуал приема новых членов в нашу масонскую ложу выглядел так.

Сперва кандидат получал рекомендацию от одного из «отцов-основателей»; решение принималось коллегиально. От рекомендателя своего неофит получал первое задание: принести как можно больше картинок с жопами. В условленный день и час кандидата приводили в Секретное Убежище, он показывал нам сперва собственную жопу, потом – картинки, давал страшную клятву, что никогда никому не проговорится (текст клятвы я уже не помню, но, в общем, из нее следовало, что разгласившему тайну коричневой тетрадки грозят смерть, вечный понос, и еще он «превратится в фашиста», как-то так). Потом мы все вместе шли к месту захоронения тетрадки, доставали ее, вклеивали картинки, любовались жопами, прятали тетрадку на место и уходили, просветленные и умудренные.

Тетрадка эта сделала мое детство по-настоящему счастливым: в нашем заговоре чудесным образом соединились тайна и неприличность – а ведь именно эти две вещи в детстве кажутся невероятно привлекательными.

Года полтора спустя, пришло мое время уезжать «в Союз». Тетрадка к этому моменту была заполнена лишь наполовину. Тогда это казалось мне большой трагедией. Но друзья дали слово, что доведут общее дело нашей жизни до победного конца.

Мы уехали сразу после Нового года, а в конце весны девочка Лена, которая состояла в нашем тайном обществе, написала мне, что заговор раскрыт: мальчик Сережа, которого она сама опрометчиво ввела в круг избранных, растрепал тайну своему брату, а тот после очередной ссоры решил отомстить и выдал тайну родителям. Родители почему-то страшно возбудились, потребовали выкопать неприличную тетрадку, поглядели, ужаснулись, выколотили из Сережки имена других заговорщиков, и по военному городку прокатилась волна внеплановых семейных скандалов.

А тетрадку Сережины родители сожгли во дворе, такие дела.

Всю жизнь, сколько себя помню, мне остро не хватает одиночества. Не абстрактного какого-нибудь «одиночества в толпе», а настоящего физического одиночества, когда на меня никто не смотрит, и никто нигде обо мне не думает (последнее, боюсь, вообще нереально).

Когда на меня никто не смотрит, можно опустить вечно вздернутый подбородок, расслабить плечи и мышцы лица, погрузиться в молчание, перестать наконец бесконечно придумывать удачные ответы на вопросы, которые, скорее всего, так никогда и не будут мне заданы, но теоретически – вполне могут прозвучать, пока рядом есть люди, все равно кто.

Но так очень редко бывает.

Оно и понятно, и правильно: если и умею я что-то, все эти умения связаны с другими людьми. Я умею дружить, развлекать, помогать, мешать, спасать, губить, объяснять, понимать, сниться, мерещиться, очень сильно не нравиться, вызывать доверие – и что там еще люди друг с другом должны проделывать? А, ну да, любить больше жизни (или меньше, или равно). Это тоже, а как же.

В одиночестве я ничего не значу и ни на что не гожусь. В одиночестве у меня, надо понимать, бывает отпуск. Но отпуска мне не положено.

И фиг с ним. Не больно-то и надо.

Во времена моего детства телеграммы чаще всего оказывались источником беспокойства, а то и вовсе вестниками несчастья. Из телеграмм мне стало доподлинно известно, что люди болеют и умрают – полезная информация, кто же спорит.

Так уж вышло, что у отца было очень много иногородних пожилых родственников: тетки, дяди, двоюродные братья и сестры, от шестидесяти и старше. Поэтому в наш дом регулярно приносили телеграммы, которые гласили: «Тася больнице тчк позвони Вале» , или «Володя умер среду тчк похороны субботу тчк приезжай» . В детстве меня очень пугало это загадочное «тчк». Мне казалось, это какой-то страшный диагноз, неизлечимая болезнь, возможно, фамильное проклятие, от которого сходит во гроб вся папина родня. Мстилось: вот, я вырасту и тоже заболею этим загадочным «тчк», и тоже умру.

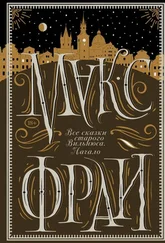

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу