Венка добрел до ресторана «Умара», сбросил плащок, раскланялся с официантками, вынул из чехла трубу. Сослуживцы обихаживали эстрадную горку, выверяли – для Тофика – микрофон. Тофик, скрипач и певец, был в приталенной рубашке апаш, и, как всегда, чуть заносился. Публика любила Тофика, он олицетворял преуспеяние урийской мафии, склонной к сентиментальности. В часы пик – не путать с звездным часом! – Тофику несли четвертные билеты, он отрабатывал их, исполняя любовные песенки.

– Но мне остался, – пел Тофик,

– Мне остался твой портрет,

Портрет работы Пабло Пикассо…

Урийцы не знали, и не хотели знать, кто такой Пабло Пикассо, но когда обнаглевший корреспондент «Умарских огней» статьи свои стал подписывать именем Пабло Пикассо, тираж газеты вырос вдвое.

Венка Хованский примерил к губам мундштук, пахнущий мятой, полуобернулся к товарищам, и они заиграли вальс, ностальгическое воспоминание о невозвратных временах.

За окнами безумствовала непогода, к огромным окнам ресторана прибило листья, облетевшие с тополей. А в зале было тихо, умиротворенность ранних завсегдатаев радовала Венкин глаз.

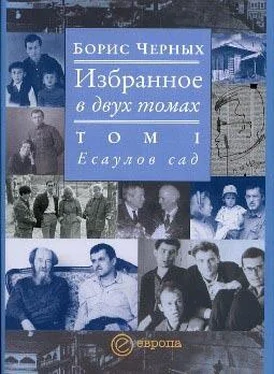

Часам к девяти наплыли – из-под дождя – молодые, впрочем, и немолодые офицеры. Тут же явились и женщины молодые и немолодые тоже. Оркестр прибавил скорость, к микрофону вышел Тофик, спел «Урийский сад», сначала песня называлась «Есаулов сад», но власти запретили старорежимное название, Тофик немедленно согласился с властями и объявлял с тех пор «Урийский сад», милую поделку на потребу невзыскательной армейской публике:

– В той дальней аллее шиповник

Еще негасимо цветет.

И старый, усталый полковник

По этой аллее бредет… —

Любой лейтенант мог, не заканчивая академии, вообразить себя полковником.

Но гнусность ресторанных вечеров требовала новых, бешеных ритмов. Оркестр прибавил жару, по сигналу седого ударника вскричал рок. Девки, обнажая бедра, выделывали чудеса на пятачке у эстрады.

Венка полузакрыл глаза. Они одуревают не от вина, подумал Венка, и не от тополей, раздетых ветром. Они не закольцевали судьбу. А надо ее закольцевать, как меня закольцевали две женщины, да, две женщины, Антонина и Катерина. И потому я спокоен.

В общем, это был обыкновенный осенний вечер: непогодь за окном, осеннее застолье, осенние песенки, – и Венка осенне скучал, не хотел солировать. Труба его оставалась холодной.

Но внезапно ветер выпал из горного распадка, прошелестел и обмер под сводами зала. Все переглянулись. В дверях стоял как бы в нерешительности знаменитый тенор. Богатый наездник, он мог оседлать любой столик, и, наверное, каждый почел бы за честь принять гостя. Но с Магомаем Муслимовым – а это был сам Магомай Муслимов – была ослепительная женщина, ради нее притормозил он в дверях: пусть у них привыкнут немного глаза, и тогда он, об руку с ослепительной женщиной, снизойдет, да, снизойдет.

К знаменитому тенору подскочила администраторша, утратившая державную величественность в ту секунду, когда, онемев, она узнала, что в ресторан не решается войти Магомай Муслимов. Цесаревич Алексей, основывая наш город, не догадывался, что мы столь изощримся в лакействе. Магомая Муслимова под руки провели к столику, пустовавшему преднамеренно в пяти шагах от эстрады. Знаменитый тенор усадил даму, осмотрел с поволокой публику (стоит ли она его соседства?) и сел тоже.

Он приехал по заданию Госконцерта на трассу, название которой звучало для него скучно и пусто, капризничал в Нижне-Ангарске и Тынде, но после БАМа ему обещали гастроли в Голландии, поэтому он оказался в наших краях. Местные патриоты капризы Магомая Муслимова воспринимали с подобострастием и улестили, уговорили певца заехать на несколько суток в Урийск; он со скрипом согласился, зная, что Урийск пойдет в зачет предстоящей престижной поездки в Голландию. Персональным вертолетом «Умарзолототреста» его доставили сюда, поселили – изгнав министерского чиновника – в люксе на две комнаты, с цветным телевизором и ванной в голубом кафеле, окурили вниманием и лаской. Коньяк, сыры, сухие колбасы и балыки из обкомовского буфета подавала в номер юная горничная. Горничную научили делать книксен, она приседала, показывая в прорезь кофточки крепкие груди, прокаленные на урийском пляже. Как спелую гроздь винограда Магомай Муслимов взял ее грудь на ладонь. Острый шрам – в раннем детстве кобылица рассекла ему лоб и щеку – налился кровью и разделил лицо тенора надвое. Одна сторона улыбнулась горничной, а вторая осталась неподвижной. У юной горничной зашлось утлое сердце.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу