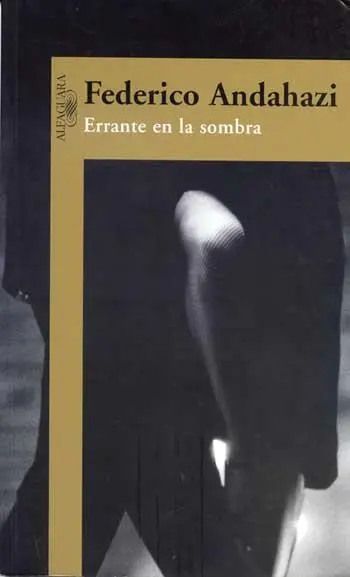

Federico Andahazi

Errante en la sombra

Novela musical

Cantando me he de morir,

cantando me han de enterrar,

y cantando he de llegar

al pie del Eterno Padre.

Dende el vientre de mi madre

vine a este mundo a cantar.

José Hernández, Mart í n Fierro

Antes de que a mis espaldas se abra el telón y desde la fosa comience a sonar la orquesta, permítanme que evoque junto a ustedes a Juan Molina. En un momento habré de abandonar este viejo proscenio y cederé mi lugar a los personajes para que hablen o, mejor dicho, canten por sí solos; pero primero, déjenme que les presente a quien fuera, al decir de muchos, el más grande cantor de tangos de todos los tiempos. La obligada sentencia "el mejor después de Gardel", jamás fue proferida en su presencia, a veces por sincera convicción y las más, por puro temor. Molina suscitaba devoción, además de un respeto que obligaba a bajar la mirada. Cuando cantaba, su voz conmovía a los más duros. Y cuando hablaba cara a cara, el cigarrillo pegado a los labios, el funyi ladeado, conseguía intimidar al que tenía el cuero más curtido. Carlos Gardel marcó su albur y, ciertamente, también fue el sino de su cruz; a él le debía lo que fue, pero más aún lo que no pudo ser. Creció alumbrado por la estrella del Zorzal del Abasto y, sin embargo, vivió bajo el agobio de su sombra, aunque no a la manera de Salieri, ya que nunca le guardó rencor; al contrario, le profesó una lealtad sin condiciones. Molina jamás albergó la creencia de que el mundo estaba en deuda con él, convicción frecuente entre los espíritus anodinos que se atribuyen un talento que el resto de los mortales no alcanza a comprender. No supo del resentimiento y, pese a que su fama apenas si trascendió el perímetro del suburbio, alguna vez se creyó afortunado. No existen fotografías que lo muestren posando en Montmartre o en el Quartier Latin cuando París era la Meca. No se lo vio retratado en sepia delante del puente de Brooklyn, ni acodado en la cubierta de algún barco con el fondo fugitivo de Buenos Aires visto desde el Plata. Pero siempre conservó una foto donde se lo veía muy joven junto a Gardel, detrás de una dedicatoria que decía: "A mi amigo y colaborador, Juan Molina". Lo de amigo, siempre lo supo, no era más que una formalidad. Se lo conoció primero en Parque de los Patricios; más tarde su fama llegó a Palermo, allá abajo, por Las Heras, y se hizo mito al otro lado de la calle Beiró. El amor y el infortunio lo iniciaron en la poesía; sin embargo, pocos habrían de conocer sus versos amargos y melodiosos. Lo suyo era cantar. No quiso otra cosa. Si alguien le preguntaba por qué no cantaba sus propios versos, solía contestar escueto: "Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios-", aunque el proverbio no revelaba cuál era el poeta y cuál el cantor. Pero lo cierto es que el pudor le aconsejaba no andar ventilando los propios tormentos. Pudo haber brillado en el Abbaye o en la Parisiana; en el Royal Pigalle o en la Boite de Charlton. O en el legendario Armenonville. Pero su paso por los cabarets fue demasiado breve y si bien llegó a pisar sus míticas tablas, lo hizo de un modo cuanto menos inicuo. Luego solía ocultarse en algún rincón oscuro, tras la cortina de humo de los Marconi sin filtro, bajo la sombra inmensa que sobre su adolescente persona proyectaba la figura de Gardel desde el escenario.

Señoras, señores, antes de que el cono de luz de este seguidor que me ilumina me abandone para posarse sobre los verdaderos protagonistas, permítanme que les adelante algo que deben saber: la vida de Juan Molina estuvo signada por la tragedia. Una tragedia que él mismo escribió. Tal vez su biografía pueda resumirse en un día y una noche. O en el nombre de una mujer. Pero sería injusto.

Lo que habrán de escuchar a continuación es una canción triste y burlona que intentará desandar los pasos que condujeron a Molina hasta la noche en la que compuso su tango fatal. Alguien que se caracterizó por el conciso rigor de sus definiciones ha dicho del tango que es un sentimiento triste que se baila; y quizás, así, abandonado a este mismo sentir melancólico, conjeturando las caprichosas figuras de una coreografía algo grotesca, siguiendo con el pie el ritmo de una hipotética melodía canyengue, pueda el lector convertirse en espectador de esta historia escrita en dos por cuatro.

Señoras y señores, antes de hacer mutis por el foro y dejar que los personajes canten sus verdades, antes de que se descorra este telón púrpura, un poco raído por el tiempo y el olvido, me adelanto a decir que lo que sigue es el melodrama que cuenta la historia del cantor más grande de todos los tiempos. Y me apuro a aclarar, por si acaso, después de Gardel.

Indiferente al viejo río que la vio nacer y aún le daba vida, como una hija ingrata y arrogante, mostrándole con desdén su espalda joven y glamorosa, la ciudad amaneció radiante pese al insomnio de la noche del viernes. Los techos parisinos de Retiro, las cúpulas madrileñas de la Avenida de Mayo, los colosos traídos desde Nueva York sosteniendo sobre sus espaldas los frontispicios diseñados por arquitectos italianos, las agujas de los rascacielos y las veletas que coronaban las iglesias, aquel conjunto unánime en la diversidad, se recortaba contra un cielo violeta y diáfano que anticipaba una mañana calurosa. Buenos Aires, la ciudad de los pájaros confundidos por las luces fatuas como las llamas de la Catedral, iniciaba o bien concluía un nuevo día, según se considerara la función continuada de su displicente existencia. Eran los años locos. Era verano. Los animales de la noche, olientes a tabaco y champán, los ojos enrojecidos, iban como vampiros sorprendidos por el alba a buscar un poco más de penumbra, un último tango o el refugio entre las piernas de una puta del bajo que les vendiera la ilusión de que la noche aún no estaba definitivamente perdida. Salían del Palais de Glace, del Armenonville, del Chantecler, de los cabarets más suntuosos del norte hacia los sórdidos tugurios cercanos al puerto. Enterraban los inmaculados neumáticos de sus cabriolés descapotados en el fango de las calles bravas, creyéndose malevos a fuerza de repartir billetes. A su paso, y conforme subía el sol, se cruzaban con los otros, los que, conminados por las sirenas de las fábricas, apuraban la marcha contra reloj para llegar a horario al trabajo. Se cruzaban recelosos, mirándose con mutuo desprecio. Y, en sentido contrario, estaban aquellos que venían desde el suburbio hasta el centro, se descolgaban de los tranvías y urgían sus botines opacos hacia las oficinas.

Desnuda, acodada en la baranda francesa de una suite del Hotel Alvear, semejante a una cariátide, mostrando sus pezones adolescentes a quien quisiera verlos, Ivonne contempla desde lo alto el hormiguero humano que se ofrece a sus ojos trasnochados. Sostiene una copa de champán que ya ha perdido la efervescencia. Está agotada pero quiere llenarse los pulmones con este aire matinal, colmarse de luz y olvidar. Olvidar.

A sus espaldas, dentro de la habitación, enredado entre las cobijas de seda y las almohadas de pluma de ganso, se puede conjeturar a un hombre durmiendo. Ronca con una respiración desigual, agónica, como si en cada aliento fuese a expirar; sus pulmones suenan como el fuelle de un bandoneón desvencijado, marcando un dos por cuatro machacón. Tal vez para tapar con su voz el resuello insufrible de aquel anciano que asoma su vientre vacuno entre las sábanas, y cuyo nombre ya no recuerda, quizá porque el champán mezclado con el polvo frío que se acaba de meter en la nariz le hacen creer que ese sonido es realmente el de un bandoneón, Ivonne se pone a cantar. Desnuda contra el sol y de frente a la ciudad, como si quisiera deshacerse de una tristeza tan vasta como el río, se acoda contra la baranda; se llena los pulmones y canta:

Читать дальше