— Доктор велел мне согнуть здоровые пальцы, а потом как ухватит за больной, да как притиснет его к какой-то пластинке на столе, у меня аж в глазах потемнело, а он — возьми да гаркни: Кончай вопить, сукин сын!

Фотография этого врача, как и других, висит в коридоре. Седые усы щеточкой и взгляд острый, как кончик иглы. Позволь он себе так говорить с больным в наше время, тут же вмешалась бы газета «Экспрессен» и общество защиты больных.

В одной старой пожелтевшей библиотечной книге я прочла интересную мысль. Я выписала эти несколько строчек, но не записала номер страницы; всегда так: помню, что в книге было интересное место, а найти его не могу, оно как будто прячется от меня — ишь, мол, чего захотела, премудрость так просто в руки не дается. Сколько раз я перелистывала ту книгу, мне хотелось узнать, в связи с чем это было сказано. А сказано было вот что:

«Те дни, о которых в моем дневнике сделаны записи, остались со мной навсегда».

Я не вела записей в те дни, когда Эрик был жив, а их было много, но, как и все счастливые дни, они пролетели очень быстро. Фотографии у меня есть, а вот записей нет, и все-таки те дни остались со мной навсегда, без них я была бы совершенно другая, это — мой фундамент. И мне даже страшно подумать, что годы до рождения Эрика и после его смерти не стали бы моим фундаментом, останься он жив. «Не лишайте людей их страданий». Это сказала мужественная женщина. Я пережила трудные годы, но, боюсь, и их было бы недостаточно, я бы их просто забыла, если бы впоследствии моя жизнь была слишком легкой. Эти слова о страданиях оправдывают их существование, или я не права? Нам-то кажется, что только счастье имеет право на существование. Что счастье — это закономерно, а несчастья вообще быть не должно. Несчастье — это ошибка. В таком случае почти все, что творится в мире, ошибка или еще хуже — преступление. Но мы продолжаем думать, что только счастье имеет смысл. Радио, телевизор, газеты каждый день стараются разубедить нас в этом, а мы стоим на своем. И нам легко оставаться при своем заблуждении, пока несчастий так много, что они сливаются в огромный ком. Но с другой стороны, обычное несчастье, несчастье, которое обрушилось на того или другого человека, ворвалось в чью-то жизнь, разве это тоже преступление или ошибка? Такое несчастье, которое становится вехой в чьем-то зеленом пейзаже? А мы говорим: это так ужасно, так бессмысленно, так ужасно бессмысленно! Зачем столько бессмысленных несчастий?

Если верить, что только счастье имеет право на существование, как тогда объяснить несчастье? Как несчастный случай? Все, дескать, под Богом ходим? Но кто же из нас не слышал и не говорил сам: погодите, он свое еще получит! Под этим подразумевалось: жизнь преподаст ему урок. Это означает одно: мы все признаем, что в несчастье есть какой-то смысл.

Увы, это так и есть, но признаваться в этом страшно, кажется, что накличешь беду. Чем обернется признание, будто несчастье существует на законном основании? Перед несчастьем надо захлопнуть дверь, не пускать его на порог, его можно только ненавидеть. А кто этого не делает, играет на руку дьяволу.

Но, бывает, мы сами призываем несчастье, иногда его поначалу можно даже принять за счастье, пока это счастье однажды не превратится в свою противоположность. Словом, иногда мы сами призываем его или усердно помогаем ему, так сказать, превышаем скорость. Что правда, то правда.

Может, и я сама призвала несчастье на свою голову? Кто знает. Зато теперь я стала не то чтобы умной, но гораздо умнее, и у меня пропал страх. Страх-то пропал, однако тревога осталась. Как это совмещается в одном человеке?

В то лето Эрику было три года, в воскресенье Стуре возился с моей машиной, а я сидела возле веранды и нарезала лоскуты для половиков, это для Дорис — сама она не успевает. Одни тряпки я резала, другие с треском разрывала на ленты. Эрик, голышом, бегал по двору, собирал камешки на дорожке перед гаражом, гонялся за бабочками, залез в машину, которая стояла открытой, но бибикать ему не позволили, а без этого в машине нечего было делать. Все вокруг дышало Летом и Красотой. И вдруг мы услышали его крик, громкий и отчаянный, но увидели его не сразу. Он с криком выбежал из-за старой уборной, которая стоит возле зарослей малины. Стуре первым оказался возле него, он рассказывал потом, что ему почудилось, будто вокруг Эрика вьются птицы, он не сразу понял, что это шершни. Стуре подхватил Эрика на руки и побежал ко мне, по ноге у Эрика полз шершень, Стуре прибил его рукой. Мы сначала не поняли, как это опасно, ножка у Эрика покраснела и затвердела, а сам он сделался вялым и сонным; в машине я сидела с ним на заднем сиденье, нам пришлось поехать в город, потому что наш центр в Гудхеме по воскресеньям не работает. Как раз когда машина остановилась перед пунктом неотложной помощи, Эрик несколько раз судорожно глотнул воздух. В это мгновение он и умер, сказала мне потом женщина-врач, неужели ты не поняла!

Читать дальше

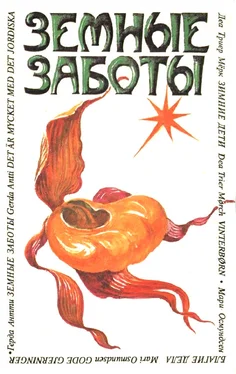

![Мари Осмундсен - Земные заботы [Сборник]](/books/31212/mari-osmundsen-zemnye-zaboty-sbornik-thumb.webp)