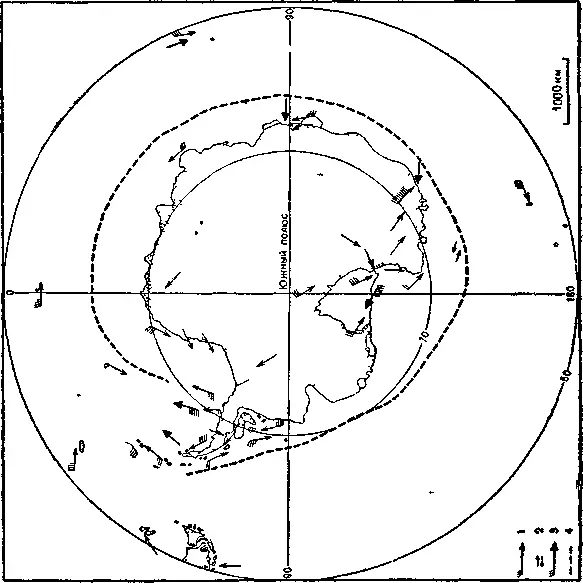

Далее на юг, в пределах материка, где господствуют очень низкие температуры, находится область высокого давления. Аэрологические наблюдения показали, что в этой антициклональной области на высотах в тысячи метров преобладает движение воздуха, обратное тому, которое наблюдается вблизи поверхности. Такое распределение воздушных течений вызывает постоянный перенос из северных широт в глубь материка более влажного морского воздуха.

Одновременно сильно охлажденный воздух антарктической шапки повышенного давления стекает в сторону побережья, создавая нередко при этом ветры ураганной силы. Так, например, в районе Земли Адели, лежащей против острова Тасмания, в течение года зарегистрировано 340 дней с бурями, со скоростью ветра в 20 м/сек. В отдельные периоды скорость ветра достигает 90 м/сек, сопровождаясь страшными метелями. Снежные частицы при этом шлифуют и даже разрушают твердые предметы, попадающиеся на их пути. Нередко возникают сильные электрические разряды, известные под названием «Огней святого Эльма». Метели иногда сопровождаются снежными смерчами с большой подъемной силой.

Специфической особенностью Восточной Антарктиды надо считать зимние позёмки: токи холодного воздуха, спускающиеся в сторону моря, переносят на небольшой высоте (4–5 м) массы снега.

Для Антарктиды характерны низкие температуры воздуха, в среднем более низкие, чем в Арктике, в особенности для лета. Чем глубже расположены точки наблюдений, тем ниже регистрируемая температура

Таким образом, характер циркуляции воздушных масс и физико-географические условия позволяют подразделять климат Антарктики на две зоны континентальную, в которой преобладает режим антициклона, и прибрежную, где в значительной степени сказывается влияние циклонов, проходящих вблизи побережья.

В огромной Антарктической области общей площадью приблизительно 50 млн. кв. км находится в настоящее время около 50 метеорологических станций, на которых ведутся регулярные наблюдения. Данные этих станций пополняются в течение лета китоловными судами, а также различными антарктическими экспедициями. Первая попытка синоптического анализа южных областей земного шара принадлежит Мейнардусу, который использовал с этой целью наблюдения островных станций, наблюдения южных континентальных станции, судов регулярных торговых рейсов и данные экспедиции Дригальского (1902–1903 гг.).

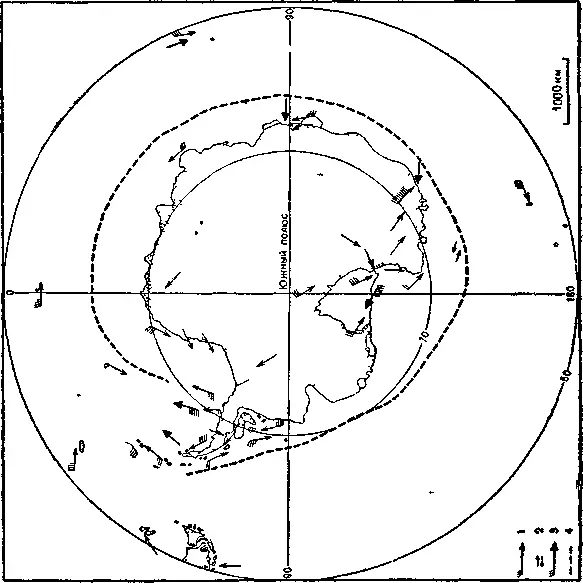

Распределение вет ров в Антарктике (по Г. Казаку):

1 — направление ветров у поверхности, 2 — меняющиеся ветры у поверхности; 3 — высотные ветры, 4 — антарктическая граница ветров

В то время когда «Гаусс» зимовал в паковых льдах, «Дисковери» находился в море Росса. Пользуясь сводками этих двух судов, а также китоловов, плававших в Южном полушарии, и станций на континентах, Гепуэрт в течение двух лет составлял ежегодные синоптические карты для Южного полушария. К ранним попыткам синоптического анализа относится работа Симпсона, который использовал результаты наблюдений баз Скотта и Амундсена для синоптического анализа области моря Росса.

Значительный вклад в работу по синоптическому анализу Южного океана принадлежит Пальмеру (1942), который произвел синоптический анализ Австралии и Южного океане, широко используя отчеты судов в течение полярного 1932–1933 г.

Во время печатания данного обзора вышла в свет прекрасная новейшая сводка по климату Антарктики советского ученого Г. М. Таубера. [4] Г.М. Таубер. Антарктика, ч. I. Основные черты климата и погоды, Гидрометеоиздат, Л., 1956.

Южный океан и его исследования

Воды, опоясывающие Антарктиду, разделяются континентальными массами Африки, Австралии и Южной Америки, вдающимися в высокие широты, на три сектора. В промежутках они сливаются с водами трех больших океанов земного шара. Батиметрическая карта показывает, что воды вокруг Антарктиды покрывают сложную систему «возвышенностей» или хребтов, связывающих континент с северными массами суши и разделяющих широкие депрессии земной коры — «океанические бассейны». Большинство подводных хребтов протягивается вкось от континента, остальные грубо параллельны её берегам.

Оконтуривание этих невидимых горных хребтов морского дна зависит от густоты промеров, а эти промеры распределены очень неравномерно. Применение эхолота за последние десятилетия сделало изучение морфологии дна гораздо более доступным, чем это было в дни механических лотов, но на картах всё же остается ещё много белых пятен.

Читать дальше