Большое значение я придавала третьему персонажу, который был мне подсказан Джакометти и его описанием Дюшана. Художник и скульптор, Марсель Дюшан в плане эстетическом продолжал поиск, аналогичный тому, который вел Бломар в плане этическом: он хотел достичь абсолютного творения. Прежде я отдавала предпочтение картинам, статуям, которые, как мне казалось, избавлялись от человеческой власти; Марсель требовал, чтобы его творение держалось без помощи постороннего взгляда, это сближало его с Элен, которая какое-то время думала, что может обеспечить собственное счастье, отказавшись от любого участия. Он тоже потерпел неудачу. Он погружался в мрачное безумие. Затем он воевал, попал в плен. В лагере он расписывал декорации для пьесы, которую ставили его товарищи, он познавал тепло дружбы, его видение людей и искусства менялось, он соглашался с тем, что любое творение требует соучастия другого.

Я наделила Марселя женой, Денизой; подобно Элизабет в «Гостье», она служила контрастом. Одна, в кругу друзей, она не стремилась к абсолюту, а делала ставку на мирские ценности; неприязнь, которую она вызывала у Марселя, доводила ее до безумия. Опыта пока еще у меня было маловато, но я уже предчувствовала, какая опасность грозит заурядной женщине, если она связывает свою жизнь с фанатичным творцом [120] С большей настойчивостью я вернулась к этому в «Мандаринах».

. Он запретил ей, из презрения к ним, умеренные радости, которыми довольствуется большинство людей; он не дал ей возможностей достичь его заоблачных высот; отовсюду отторгнутая, неудовлетворенная, униженная, с тяжелым от обиды сердцем, она запуталась в противоречиях, которые рискуют совсем сбить ее с толку.

Мне не хотелось, чтобы этот роман походил на предыдущий. Я применила другую тактику. Я принимала две точки зрения: Элен и Бломара, которые менялись с каждой главой. Рассказ, сосредоточенный на Элен, я писала в третьем лице, следуя тем же правилам, что и в «Гостье». Но в отношении Бломара я поступала иначе. Я поместила его у изголовья умирающей Элен, и он вспоминал свою жизнь; он говорил о себе в первом лице, когда воспроизводил свое прошлое, и в третьем лице, когда рассматривал со стороны то, как он выглядел в глазах других; будто бы раскручивая нить его воспоминаний, я могла позволить себе больше вольности, чем в «Гостье»: я замедляла или ускоряла движение рассказа, прибегала к сокращениям, опущениям, наплывам; меньше места я отводила диалогам. Я соблюдала хронологический порядок, но временами настоящее прерывало воспоминания о минувших днях; я примешивала туда также, подчеркивая их курсивом, мысли и чувства Бломара, которые он испытывал в течение ночи. Стараясь избежать бессмысленности его размышлений, я создавала suspense [121] Неизвестность, тревожное ожидание ( англ. ).

: на рассвете он подаст или не подаст сигнал нового нападения? Все временные рамки оказывались сосредоточены в этом мрачном бдении: герой переживал его в настоящем, с помощью прошлого задаваясь вопросом относительно решения, которое определяло его будущее. Такое построение соответствовало сюжету. Я ставила себе целью выявить изначальное проклятие, которое представляет для каждого индивида его сосуществование со всеми другими; для Бломара события значили гораздо меньше, чем тот непреложный смысл, который все они обнаруживали с трагическим постоянством; поэтому хорошо, что сегодняшний день заключал в себе вчерашний и завтрашний.

Таким образом, второй мой роман выстроен более искусно, чем первый; он выражает более широкое и более разнообразное представление о человеческих отношениях. Между тем — хотя в 1945 году, в силу обстоятельств, он был воспринят горячо — общее мнение, мнение людей, которых я уважаю, и мое собственное убеждают меня в том, что он слабее «Гостьи». Почему?

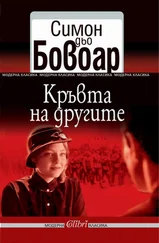

Бланшо в своей статье о «романе идей» очень справедливо объясняет, что можно ругать произведение за то, что оно что-то обозначает; однако есть большая разница, добавляет он, между обозначением и доказательством; существование, говорит он, всегда значимо, хотя никогда ничего и не доказывает; цель писателя — дать возможность увидеть это существование, воссоздав его с помощью слов: он предает его, он его обедняет, если пренебрегает его двусмысленностью. Бланшо не относит «Гостью» к романам идей, поскольку у «Гостьи» открытый финал, — из нее невозможно извлечь никакого урока; и напротив, в эту категорию он зачисляет роман «Кровь других», который ведет к однозначному утверждению, а оно может быть сведено к максимам и концепциям. Я с ним согласна. Однако недостаток, который он обнаруживает, относится не только к последним страницам романа: он присущ ему от начала до конца.

Читать дальше