Сотский пояснил ему, что князья идут за ними - по берегу, позади, - кроме Всеволода Юрьевича, который поехал прямо к Городцу-на-Волге, к своему основному полку - давно готовому.

До устья Нерли шли не торопясь, на веслах, а потом, когда Клязьма стала делать повороты, то при ветре открывали паруса, чтобы помочь гребцам (гребли в охотку все поочереди), - ход заметно прибавился, шли день, ночь - без остановок.

Река повернула на восток, северо-восток, начала делать дугу, поворачиваясь на юг, разлилась-расширилась - не видно берегов, - и вдруг прямо - лесистые горы - правый берег Оки.

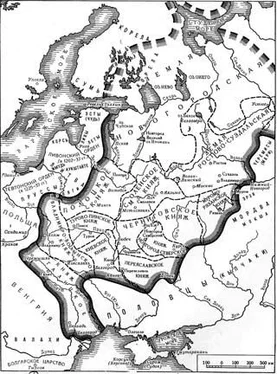

Здесь войска соединились - с переяславцами, черниговцами, смолянами, рязанцами и муромчанами. Ока уже не виляла, как Нерли, правый берег был высок, лесист, левый уходил вдаль - в затопленные весенним паводком луга.

Б о льшая часть войска состояла из конницы, которая: "отправилась полем с воеводами".

Вышли на Волгу и как будто посветлело вдруг - расширилось всё, отодвинулся горизонт.

- Не зря эту великую реку, которой нет равных в мире, называют Волгой - по-русски Светлой, - сотский показал рукой направо - там под высоким гористым берегом, где соединялись правые берега Оки и Волги, ждал их большой полк Всеволода Юрьевича на судах.

Сверху с гор спустились к русским мордовские послы с богатыми дарами и клятвой о вечном мире и дружбе с русскими.

После короткого отдыха, перестроившись, объединенные войска русских князей шли уже без остановок до самых булгарских земель...

Северо-западный тугой ветер помогал - шли-плыли-летели вниз по течению стремительно...

Конное войско, построенное в боевой порядок: сторожевой полк - переяславльцы во главе с князём Изяславом Глебовичем; передовой - дружина Владимира Святославича; затем основной полк, состоящий из владимирцев, суздальцев, ростовцев, белоозёрцев и других земель Залеской Руссии; туда же вошли и смоляне, муромчане; а позади - охранно-резервный - состоял из Рязанцев, - шли по правобережью и, чтобы не отставать от плывущих, иногда переходили на рысь. Время, которое у них уходило на короткие отдыхи, чтобы коней сменить и подкормить, нагоняли - сами воины отдыхали (и даже спали), сидя в седлах.

Волга ширилась, становилась как море; луговая сторона уже слилась с сине-фиолетовой далью; на правобережье все выше поднимались горы...

Богдан Кожемяка ждал, когда же пахнёт чужеземьем, но всё также, как в подмосковье пахло речной талой водой, дальними лугами, с гор стекал холодный из-под вековых дерев хвойный аромат...

Сотский показывал рукой на правой стороне, равномерно движущийся высокий берег и говорил, что проходят земли мокши (мордва делится на 2 поднародности: мокша и эрзя); потом пошли земли горных цармисс, на левобережье - луговых цармисс...

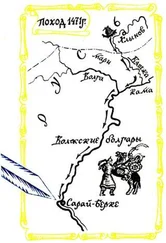

На 18-й день неожиданно левый берег ушел на восток, слился с горизонтом - исчез: приток Волги, великая Кама, влилась, - а может, наоборот: - Волга?.. Теперь уже Идель. Проплыв по ней полдня, пристали к большому острову с пологими песчаными берегами, заросшему в центре лесом.

Обрадовались, что передохнут на твердой земле, поедят горячего, отоспятся, но... лучше уж бы бой, чем такое: с вечера до утра переправляли конные полки, - для чего сооружали паромы: три лодки - вместе, сверху настил - крепко все связывали - вот тебе и весельный паром... На следующий день, после короткого отдыха и приготовлений, сторожевой и передовой с боем высадились на левый лесостепной берег Иделя и захватили плацдарм.

(Вдоль левобережья Камы и Иделя булгарами были построены глубоко эшелонированные линии обороны.)

Судя по разведданным, в южном направлении за рекой Актай стояли крупные (вероятно, основные силы) соединения противника. На Великий Булгар, как хотели, без тяжелых боев, преодолевая укрепления (рвы глубокие с высокими валами с непреодолимыми городками), без риска завязнуть не пройти - не пробиться. Можно было подойти к этому городу и по воде, высадиться в устье оврага-речки, по ней 6 верст от левого берега Иделя до Великого города, - так всегда поступали русские и именно этого ждали. Соглядаи-купцы сообщали Всеволоду Юрьевичу, что булгары приготовили даже греческий огонь и установили на своих боевых судах, чтобы пожечь русские корабли еще до высадки на берег.

Оставив на острове суда и лодки (после переправы их угнали туда) и для охраны воеводу Фому Назариевича с белоозерским полком и Дорожая с Галицкой дружиной, русские войска "пешцы и конницы" подошли на правый берег Актая и встали. Конница прикрывала фланги и тылы. Во все стороны полетели конные разъезды. Измученные, уставшие пешцы засыпали тут же на земле, не постелив под себя ничего.

Читать дальше