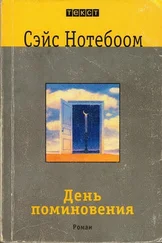

HIC SITUS EST PHAËTHON CURRUS

AURIGA PATERNI

QUEM SI NON TENUIT MAGNIS

TAMEN EXCIDIT AUSIS [37] Здесь погребен Фаэтон, колесницы отцовской возница; Пусть ее не сдержал, но, дерзнув на великое, пал он. (Перевод СВ. Шервинского)

Здесь лежит Фаэтон: он правил колесницей Феба, он потерпел крах, но, по крайней мере, отважился. Размер совершенно не сходится. А то, что речные нимфы похоронили меня (его!), я опустил, одному небу известно почему.

Как только прозвенел звонок, весь класс исчез тут же, намного быстрее обычного. Подошла Мария Зейнстра, остановившись у кафедры, спросила: «Ты всегда так заводишься?»

«Виноват», — сказал я.

«Что ты, именно это мне страшно понравилось. И история потрясающая, я ее и не знала. А продолжение там есть?»

И я рассказал ей о сестрах Фаэтона, Гелиадах, которые после гибели брата от горя превратились в деревья. «Как твоя крыса в личинок, а потом в жуков».

«Окольным путем — пожалуй. Только это не одно и то же».

Мне хотелось рассказать ей, как великолепно Овидий описывает то превращение девушек в деревья, как мать хочет поцеловать дочерей, срывает древесную кору, обламывает ветки вокруг исчезающих лиц и как кровавые капли сочатся с тех ветвей. Женщины, деревья, кровь, янтарь. Но и так уже было достаточно сложно.

«Все эти превращения — лишь метафоры тех, что происходят у тебя».

«У меня?»

«Ну да, в природе. Только без богов. Никто не сделает этого за нас, самим приходится».

«Что приходится?»

«Превращаться»

«Да, когда умираем. Но тогда нам для этого требуются могильщики».

«Могу себе представить, как надо потрудиться, чтобы нас в шарики скатать. Солидные вышли бы катышки, падальные гнездовища. Розовенькие». И я увидел себя. Ручонки переплетены на груди, голова мыслителя втиснута внутрь живота.

Она рассмеялась. «Для этого в нашем распоряжении иной персонал. Черви. Тоже весьма впечатляюще». Она остановилась и вдруг показалась мне четырнадцатилетней девочкой.

«Ты веришь, что мы будем существовать и после смерти?»

«Нет», — и это было правдой. Я, собственно, не особо уверен, что мы и до смерти-то существуем, хотел я сказать — и потом сказал все-таки.

«Ну, опять глупости начинаются», — нараспев, как все северяне. И вдруг она ухватила меня за лацканы пиджака.

«Пойдем что-нибудь выпьем?» И, безо всякого перехода, тыча мне пальцем в грудь: «А как же тогда вот с этим? Может, по-твоему, и этого не существует?»

«Это мое тело», — ответил я. Что прозвучало педантично.

«Да, Иисус Христос тоже так говорил. Значит, ты, по крайней мере, признаёшь, что оно существует?»

«Ну да».

«И как же ты его тогда называешь? «Я», «мое», ведь что-нибудь в этом роде, так?»

«Разве твое «я» то же самое, что и десять лет назад? А пятьдесят лет спустя?»

«Надеюсь, тогда меня уже не будет. Но скажи-ка теперь точно и определенно, что же мы, по-твоему, такое?»

«Набор сложных и непрерывно изменяющихся обстоятельств, положений и функций, который мы называем — «я». Не знаю, как это определить получше. Мы притворяемся, будто оно остается неизменным, но оно изменяется постоянно, до тех самых пор, пока не оказывается вообще упраздненным. И мы продолжаем называть это — «я». В некотором роде это — профессия нашего тела».

«Вот-те здрасьте».

«Нет, я серьезно. У этого тела, доставшегося мне более или менее случайно, иными словами, у данного набора функций есть задание — на протяжении всей своей жизни быть мною. Ведь очень похоже на исполнение некой должности. Что, разве нет?»

«По-моему, ты немножко с приветом, — отозвалась она. — Но рассказывать умеешь красиво. А теперь я хочу выпить».

Ладно, хоть я и показался ей странным, но мой обугленный Фаэтон произвел впечатление, мной она, яснее ясного, могла распоряжаться как хотела, а ей надо было мстить. Величие греческой драмы в том и состоит, что подобный психологический вздор там не проходит. И это я тоже хотел ей сказать, но — что же поделать — общение большей частью как раз и складывается из того, чего не говоришь. Мы — опоздавшие, потомки, у нас нет мифических жизней, одна только психология. И все мы знаем всё, каждый из нас всегда — свой собственный одноголосый хор.

«Самое скверное во всей этой истории то, что она — сплошь банальное клише». Говорила она, естественно, о Херфсте и д'Индиа, и я тогда еще колебался — права ли она. Главная беда была, безусловно, в таинственности д'Индиа. Все же остальное: юность, красота, ученик, учитель — разумеется, лишь избитое клише. Тайна крылась в той власти, которой завладел ученик.

Читать дальше