— Вы как? Это я.

— Конечно ты. Зачем вы?

— Так получается.

— Ты где?

— Как условились. В подъезде. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, счастье моё. А, может, ещё позвонишь ночью? А?

— Не знаю. Но утром обязательно.

— С самого, с самого утра. Как глаза откроешь.

— Обязательно.

* * *

Ох, как давно это было, а помнится, может, ярче, светлее всего остального.

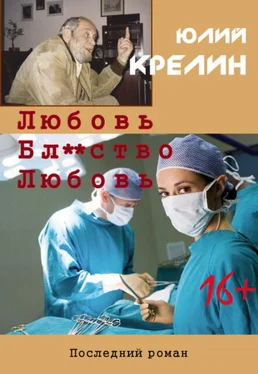

В тот раз он был на творческом вечере одного кинодокументалиста, своего бывшего больного. Никого не знал там, да и документальное кино ему было ни к чему. Но отказать было неудобно. Он вообще не умел отказывать. И про себя с удовольствием говорил, что бабник — тот, кто не может, не умеет отказывать. Чем и льстил себе, тотчас после этой максимы, называя себя бабником. Здесь много наслаивалось. Нередко после операций малознакомые до этого люди в жажде реваншироваться приглашали его на торжественный обед по случаю выздоровления. Иногда в ресторан. Иногда домой. Отсутствие нормальной возможности, скажем, просто заплатить, что называлась при смешном, советском режиме взяткой или, в лучшем случае, побором и преследовалось либо уголовной статьей, либо морально-партийным осуждением за стяжательство. Так или иначе, он деньги не брал, о чём горько сожалел, когда наступили времена рыночной экономики. У него уже создался, как теперь говорят, «имидж» бессеребренника, и ему по-прежнему тащат бутылки коньяка. Порой бутылка стоила больше его месячной зарплаты. А когда его приглашали в ресторан или домой, он внутренне негодовал: «С какой стати, я должен тратить на них время. Я люблю посидеть в застолье, но со своими. Болтать с ними между рюмками о своём. А тут выслушивать бессмысленные тосты в свою честь и пить за здоровье бывших больных, на здоровье которых я уже потратил своё время. Свои силы, знания и умения». Но отказать не мог. Так и в этот раз он пришёл на вечер и печалился о потерянном времени, в одиночестве куря перед мужским туалетом. Выйдя в вестибюль, он остановился, решаясь уйти, не сказав, бенефицианту, сколь прекрасны его творения. К нему подошла молодая женщина. «Здравствуйте. Моя фамилия Арсеньева. Зовут Арина. Вы три месяца назад оперировали мою сестру по поводу воспаления поджелудочной железы. Вот у меня и появилась возможность ещё раз сказать вам спасибо». «Арсеньева? Да, да. Помню. А как она себя чувствует?»

Он помнил эту больную. Её трудно забыть. Молодая. Два месяца после родов. Полная. Рыжая. Тяжёлая. Пульс еле-еле, нитевидный. Рвота. Желтуха. Токсический шок. Некроз. Омертвение железы. Срочная операция. Да что там операция. Самое тяжёлое — почти двухмесячные тяготы. Бедная девочка выскочила. Заслуга не только их, врачей, но и родственников. Мать не отходила, когда её перевели из реанимации в палату. Такой уход больница не может обеспечить. А уход больше, чем полдела. Особенно у подобных больных.

«Спасибо. Хорошо. Ещё не работает, но девочкой занимается сама». «У вас хорошая семья. Без вашей помощи мы бы были бессильны». «А без вашей помощи просто смерть». «Врачи, больницы есть и другие. А вот родные… Какие есть, такие есть. Их уже не выберешь. А? Так что без нас могли быть другие. А вот без вас…» «Да, это мама, конечно. А что, вам интересны эти фильмы?» «Я оперировал режиссёра». Он не знал, почему здесь Арина, а потому поостерёгся сказать, что здесь всё ему до лампочки. И отказывать людям не любил и всегда страшился обидеть неловким словом. «А я здесь работаю». «Вы киношник?» «Нет, нет. В администрации дома. „Арина!“ Экое имя сейчас редкое». «Вообще-то, Ирина. Это меня так дома зовут». «Красиво вас дома зовут». «Вы останетесь на обсуждение?» «Да, что вы! Что ж мне обсуждать? Это мне не по зубам. В моей голове другие приоритеты». «Я ухожу. А вы?» Он ещё сомневался. Он ещё думал. Как подойти к режиссёру, надо ли к нему подойти, сколь удобно уйти, а, может, надо остаться? Судьба решила всё. Он поглядел на эту, как и сестра рыжую, безусловно, красавицу. Мгновенно оценил всю её стать. Понравились ему и пластика её рук, как она курила, держала сигарету, как кисть, пальцы с сигаретой плыли ко рту. И, как всегда, он больше всего обращал внимание на рот, улыбку.

Ему нравились большие рты. Из анатомии и из практической своей жизни, он знал, что погоду на лице делает рот, что именно он настоящее зеркало души. Рот и мимические мышцы вокруг. Но какое до этого дело художнику, лирику. Вот изобразительному художнику — рисовальщику, актёру до этого дело есть, и очень даже большое и нужное. А в литературе пишут о глазах, но на самом деле можно говорить только о цвете их и форме разреза. Глаза ничего не выражают. Они всегда одинаковы. Разве что когда в них появляются слёзы. Лирики им приписывают всё. А на самом деле рот дирижёр мимики. Ефим потому и старался, прежде всего, вызвать у нового собеседника либо улыбку, либо скорбь. Но самое показательное — улыбка. Нет, нет! — не смех, не плач. В конце — концов, смех — это серия судорожных выдохов, а плач — серия вдохов такого же характера. При этих судорогах понять, что лицо выражает, нельзя. Смех — и есть смех, а то и того хуже, хохот. Плач, он плач и есть, когда не рыдания, которые только звуковое усиление выдохов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу