А он очень устал, ему все равно, на чьи деньги быть захороненным, уж очень не по-христиански он себя чувствовал.

Он заходил в парикмахерскую и на восклицание «Пожалуйста, бриться!» — отрицательно мотал головой, он заходил в сенат и слушал сводки о ходе войны и себе самом.

Слегка смердило, он был смущен, считая себя причиной, но ораторам это не мешало говорить, говорить.

Они все говорили о народе, а кто, как не он, знал, что они имеют в виду, кто, как не он, заснуть не мог посреди площади у Исаакия от этих бесцеремонных пьяных восклицаний из толпы этого самого народа.

Его хватали за нос, полиция отгоняла, но его все равно хватали подстрекаемые взрослыми дети. Он чувствовал, что без него, беспомощного, мертвого человека, жизнь их была бы совсем пуста, и позволял делать с собой что угодно. Он становился предметом поклонения, объектом ненависти, героем анекдотов, злобой дня, причиной войн, он становился всем, непогребенный, прилично одетый субъект, ничей. Он не помнил и потому не мог подсказать адресов, по которым жил, и того единственного, по которому умер. Он не помнил, оплакивал ли его кто-нибудь и какие обстоятельства заставили людей вынести гроб ночью из дома и выбросить в овраг. Он не помнил, был ли при жизни злодеем, он знал, что очень много злодеев похоронено и с небывалыми почестями, что же должен был совершить он, если его лишили погребения?

Он простил бы им все, если бы они пришли и забрали его, но они не приходили и, возможно, не без удовольствия читали в газетах о скоплении зевак вокруг него у Исаакия или сами глазели из толпы на выставленное для насмешек тело.

Департамент полиции начинал подумывать, не заспиртовать ли его и не внедрить ли в Кунсткамеру навечно как свидетельство непомерной жестокости народа.

А он лежал и старался не вонять, изо всех сил он старался удержать разложение и не вонять, он с благодарностью воспринимал служителей, опрыскивающих его каждую ночь благовониями, и когда кто-то из толпы ловко срезал пуговицу на единственном его пиджаке, и холодный петербургский воздух лизнул жалкое тело, и что-то лопнуло, и в воздухе запахло, невыносимо запахло тлением, он заплакал.

Он заплакал, потому что всю жизнь старался быть опрятным, не огорчать других.

Честное слово, он не хотел этого: ни толпы, ни сумасшедшего интереса к себе, ни зла, ни добра, он хотел быть похороненным, как человек, и чтобы о нем наконец забыли.

И кому пришла в голову злая шутка выбросить его в житейское море вместе с гробом и заставить носиться по волнам неприкаянным?

О Господи, Господи, Господи, он-то знал, что в таком положении его нигде не примут — ни на небесах, ни на земле.

Неопрятный, выброшенный, украденный, смердящий.

Он лежал и мечтал о погребении. И чтобы никто не пришел на его могилу, не тыкал пальцем и не рассказывал детям его историю. Он согласен быть захороненным на самом древнем кладбище, где осыпаются могилы и которое очень скоро снесут. Ему не нужны слезы и раскаяние вдовы, причитания родственников, он хотел бы, чтобы из его могилы вырос куст все равно чего — пусть даже чертополоха, и не надо небес, не надо легенд и бессмертия, только бы затаиться и лежать тихонечко.

Чего они хотят от него, чего хотят? О чем толкуют в своих проклятых государственных думах? На что тратят гонорары, полученные за заботу о нем, опустите меня в землю, пожалуйста, вы, провозгласившие заботу обо мне самым главным, опустите меня, пожалуйста, в землю и забудьте.

Он рассказал ей про Бернблика и Бернброка. Она поняла, но почему-то спросила:

— Как ты предполагаешь, сколько им может быть лет?

Бессмертный Шурка не мог с уверенностью ответить, сколько лет ему самому.

Она промолчала и добавила:

— Все-таки это очень важно.

— Что важно? — спросил бессмертный Шурка.

— Важно знать, когда же они наконец образумятся.

Он хотел объяснить, что образумятся Бернблик и Бернброк, когда образумится он, бессмертный Шурка, но ничего не ответил, а только увидел, как бессмертный Шурка длинно-длинно проводит подушечкой большого пальца по нежному ее позвоночнику. Ей щекотно и страшно. Она не представляет последствий. Он проводит, будто пишет: единственная.

Она сжалась, стало тревожно. Она не знала, что ответить, он — что посоветовать ей. Они молчали в темноте его комнаты, будто что-то решалось, но, собственно, ничего не решалось, все было уже решено.

— Ты покажешь мне свои стихи? — спросила она.

— Откуда ты знаешь про стихи? — спросил бессмертный Шурка.

Читать дальше

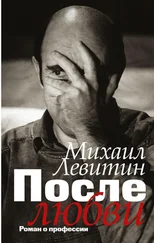

![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)