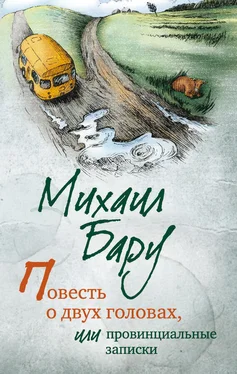

Переезд подвел черту и под существованием первого краеведческого музея города, созданного еще в девятнадцатом году [52]– все его экспонаты, среди которых было две тысячи предметов быта из окрестных дворянских усадеб, картин, икон, оружия и богатейшая библиотека [53], были отправлены в музеи Москвы. Как оказалось, навсегда. От этой экспозиции в нынешнем музее чудом уцелело всего три предмета из усадьбы какого-то помещика – кремневый пистолет, топорик восемнадцатого века и траченное молью чучело снежного барса.

Когда разбирали на части первый музей, то, само собой, сами себе говорили, что как только окончательно переедут и устроятся, то тотчас же откроют его снова. Даже и место в новом генеральном плане города предусмотрели. Окончательно переехали как раз к концу июня сорок первого года.

Второе открытие музея состоялось в сентябре сорок пятого года. Из того, что перед войной не увезли в Москву, часть сгнила от ненадлежащих условий хранения, часть была расхищена, а оставшаяся часть составила ядро новой экспозиции. Музей просуществовал девять лет, и его теперь уже небогатая коллекция успела даже пополниться новыми экспонатами, но… был снова закрыт потому, что здание музея забрали для нужд весьегонской средней школы. Закрывали его, как тогда думали, навсегда. Из Калинина приехали музейщики и снова забрали все сколько-нибудь ценное из экспонатов. Все то, что посчитали «ненужным», закапывали в землю. Некоторые экспонаты порубили (sic!), а заведующую музеем заставили сжечь протоколы земских собраний, фотографии весьегонского купечества и фотографии членов Государственной думы.

А. А. Виноградов, работавший в одной из сельских школ Весьегонского района, как только узнал о закрытии музея, немедля приехал в город и на подводе увез все то, что ему разрешили взять. Увез к себе, в деревню Гора, и там устроил школьный краеведческий музей, который долгие годы был единственным школьным музеем в области. Вместе с учениками он устраивал археологические и этнографические экспедиции, собрал тысячи местных частушек и без устали писал письма во все инстанции с требованием снова открыть в Весьегонске музей. Ничего так и не добившись, вышел Александр Александрович на пенсию и уехал жить к дочери, в Московскую область.

В шестьдесят седьмом году, в год пятидесятилетия советской власти, надел Виноградов свой лучший костюм, галстук и отправился на прием к тогдашнему министру культуры, Фурцевой, просить об открытии музея в Весьегонске. Представился он Екатерине Третьей не заслуженным учителем РСФСР, не автором многочисленных книг по истории и этнографии Весьегонского края, а ходоком к Ленину. В год юбилея советской власти можно было отказать троцкисту, сталинисту, черту в ступе, но не ходоку к Ленину… Директор Третьего Музея, Светлана Викторовна Зелова, рассказавшая мне эту историю, предупредила, что за ее подлинность она не ручается. Может, это и не история вовсе, а легенда. И я за подлинность не поручусь, а за красоту – поручусь. В том же шестьдесят седьмом году весьегонский музей и открылся… нет, возродился во второй раз…

Светлана Викторовна директором в музее вот уже двадцать два года, а работает в нем еще с восемьдесят четвертого. Сотрудников, кроме директора, в музее… один. На двоих им спущен из области план – четыре тысячи посещений в год. Это на семь тысяч городского населения и четыре тысячи жителей района. На помощь жителям города и района летом приезжают туристы. Те, конечно, которых не пугает дорога до Весьегонска. Правда, часть туристов практически без отдыха на сон и еду ловит рыбу и охотится в местных лесах [54]. Все вместе мы план даем. С трудом, но даем.

Зимой план норовит завалиться, но тут на его спасение приходят местные школьники.

Внутри здания музея, снаружи выкрашенного в нежно-фиолетовый цвет, царит идеальная чистота. Там недавно покрасили полы и посетителям предлагают бахилы. Правда, бахил не так много, то есть всего две пары, и их передают от посетителя к посетителю. Ну да это ничего, поскольку посетителей второго мая было как раз на эти две пары бахил.

Но вернемся к эспонатам, среди которых есть и уникальные. Один из них – полностью глиняный самовар, изготовленный местными умельцами в начале двадцатых, когда с самоварами, чаем, сахаром и даже кипятком были, мягко говоря, перебои. Есть уникальные напольные гусли величиною с кабинетный рояль.

«Таких гуслей нет ни в одном музее, кроме как в музее Пошехонья», – сказала Светлана Викторовна и вздохнула.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/26775/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po-thumb.webp)