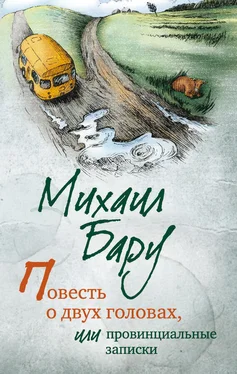

Редкие деревни выглядели не столько полуживыми или хотя бы чуть живыми, сколько полумертвыми или даже на три четверти мертвыми. Впрочем, в тех окошках, что были не заколочены досками, подоконники были уставлены пластиковыми стаканчиками с переросшей рассадой. Весна в этих краях поспешала медленно, и сугробы, усыпанные прошлогодними рыжими хвойными иголками, казалось, не сдавались ей на милость, но отступали все дальше в лес, в заранее подготовленные глубокие, темные и сырые овраги, чтобы там вести долгую и упорную партизанскую борьбу.

Автобусы из Твери приходят на весьегонекий автовокзал. Дальше дороги нет. То есть, она есть и по ней можно доехать до Вологодской области, но это уже не дорога, а направление. Что-то вроде стиральной доски в буграх и ямах, если вы, конечно, помните что такое стиральные доски. Весьегонский автовокзал находится на одной площади с железнодорожным вокзалом, но, по правде говоря, это не вокзал, а маленький станционный домик. Вокзал давно сгорел. На обитой железом и закрытой на замок двери домика написано, что зал ожидания работает с восьми утра до половины четвертого. Если прийти в часы работы зала ожидания, то в дверь можно войти. Я пришел и вошел. За дверью оказался крошечный коридорчик, а в нем еще одна, выкрашенная суриком, деревянная дверь с табличками, на которых еще церковно-советским шрифтом было написано «Касса» и «Зал ожидания». Дверь в кассу и зал ожидания была заперта на замок.

Весьегонск является конечным пунктом Савеловского направления Октябрьской железной дороги. Не Савеловск, как мог бы подумать москвич, а Весьегонск. Дальше дороги нет, но… она есть. Рельсы, уже не блестящие, а ржавые от редкого использования, выходят за пределы станции, проходят мимо двух или трех одноэтажных деревянных домиков, перебираются по старому железному мостику через небольшую речку и залезают, точно кот, спасающийся от преследующей его собаки, в узкую щель между деревянным забором и землей. Мне не пришлось перелезать через забор – в метре от того места, куда нырнули рельсы, были широко распахнуты ворота. За забором рельсы уже не шли, но с трудом пробирались сквозь кучи мусора, частые кусты, железные заросли перепутанных тросов, завалы больших и малых берцовых костей каких-то распавшихся на составляющие железнодорожных механизмов и наконец за конструкцией из шпал, символизирующей не просто тупик, а полный тупик, уходили в землю.

Я написал «уходили», но надо бы наоборот. Правду говоря, уже и старожилы не припомнят, что Весьегонск на самом деле не конечная, а начальная станция Савеловского направления. Именно начальная! Еще во времена царствования Екатерины Великой экспедициями того самого академика Палласа на территориях нескольких губерний были обнаружены природные источники железных дорог. Такие источники располагались, как правило, в местах железорудных месторождений и представляли собой участок, из которого выходил крошечный, неразвитый рельс и шел в каком угодно направлении по пути наименьшего сопротивления рельефа, избегая рек и озер. Зачастую, столкнувшись с непреодолимой горной или водной преградой, рельс снова уходил в землю. Во времена Палласа и понятия не имели, что делать с такими железнодорожными родниками. Ограничились их полным обмером, описанием и занесением в примечания к последнему, секретному тому отчета. Только при Николае Первом, насмотревшись на то, что делали с рельсом англичане, научились мы его раздваивать и к диким железным путям прививать культурные, со стрелками, и эти культурные пути вести не куда рельеф пошлет, а туда, куда надо. Например, в Москву. В местах прививок стали строить станции. Сначала простые, без туалетов, а потом со станционными буфетами и кранами бесплатного кипятку. И только железная дорога из Петербурга в Москву была полностью искусственной.

Вернемся, однако, в Весьегонск. В начале тридцатых годов прошлого века от него повели ветку в сторону станции Суда и хотели вести ее далее до Череповца, но этим планам помешало заполнение Рыбинского водохранилища в сорок первом году. Оно помешало не только планам – оно затопило почти весь старый Весьегонск. Переезжать на новое место не хотел никто. Надеялись, что обойдется. Надеялись, что не хватит у властей воды. Мало того, по планам областных начальников Весьегонск должны были переименовать в Ждановск. Власти велели переехать за год – разобрать дома, мостовые и возвести город на новом, незатопляемом месте. И это при том, что среди весьегонцев не было ни одного волшебника, ни одного владельца лампы Аладдина, способного не то что построить дворец под золотой крышей на новом месте, а хотя бы простой деревянный дом перенести со старого. И при том, что на весь город было полтора десятка лошадей и три машины, а по расчетам нужно было двести пятьдесят подвод. Кто-то уехал в другой город, кто-то остался, надеясь… ни на что. Остальные стали переезжать. В суматохе и неразберихе переезда власти, к счастью, забыли переименовать Весьегонск, но не забыли лишить его статуса города и перевести в разряд поселков. К подобным превратностям судьбы Весьегонску было не привыкать – в царствование Павла Петровича его уже понижали в звании, переведя из уездных в заштатные.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Леонид Резник - Диктатор поневоле [Фантастическая повесть в двух частях]](/books/26775/leonid-reznik-diktator-ponevole-fantasticheskaya-po-thumb.webp)