Это была единственная фраза, краткая и темная, произнесенная на мосту. Она врезалась мне в память. Всякий раз, когда речку или канал перекрывает мост, когда внизу журчит вода, натыкаясь на всякий мусор, сбрасываемый неопрятными людьми в речку или канал, передо мной встает серьезный Мальке в сапогах, армейских штанах и танкистской «обезьяньей» куртке, с большой железякой на шее, которая — из-за того, что он склонился над перилами — повисла вниз, и благодаря своей неопровержимой вере одерживает триумф над кошкой и мышкой: «В бога я, конечно, не верю. Выдумка, чтобы морочить людей. Единственно — в Деву Марию. Никогда не женюсь».

Потом было сказано еще множество слов, падавших в Штриссбах. Мы раз десять обошли площадь Макса Гальбе, раз двенадцать прошагали туда и обратно по Хеересангеру. Нерешительно постояли там на конечной остановке «пятого» трамвая. Не без чувства голода мы смотрели, как трамвайные кондукторы и кондукторши с перманентами, сидя в затемненном синими стеклами прицепном вагоне, едят бутерброды, пьют кофе из термоса.

…и вот пришел трамвай — или мог прийти трамвай, где в сдвинутой набекрень пилотке сидела Тулла Покрифке, которая, будучи мобилизована на вспомогательную службу военного времени, уже несколько недель работала кондукторшей. Мы бы разговорились с ней, я наверняка сумел бы назначить ей свидание, раз уж она ездит на «пятерке». Но мы увидели только ее мелкий профиль за мутным синим стеклом, поэтому не были уверены, что это именно она.

Я сказал: «Тебе бы с ней попробовать».

Мальке, вымученно: «Ты же слышал, что я не женюсь».

Я: «Вот и передумал бы».

Он: «А кто потом поможет мне передумать обратно?»

Я попробовал пошутить: «Дева Мария, разумеется».

Он засомневался: «А если это оскорбит ее?»

Я, примирительно: «Если хочешь, я пойду завтра министрантом к Гусевскому…»

Он неожиданно быстро согласился: «Ладно!» — и двинулся к прицепному вагону, где все еще виднелся профиль кондукторши, суливший встречу с Туллой Покрифке. Он еще не успел вскочить на подножку, как я крикнул ему: «Сколько у тебя от отпуска осталось?»

И Великий Мальке ответил из дверей прицепного вагона: «Мой эшелон ушел четыре с половиной часа назад; если все в порядке, он сейчас подъезжает к Модлину».

«Misereatur vestri omnipotens Deus, et, dismissis peccatis vestris…» [44] Да помилует вас Всемогущий Бог и, отпустив грехи ваши [да приведет вас к жизни вечной]… (лат.)

— легко, будто мыльные пузыри, соскальзывали слова с губ его преподобия отца Гусевского, они нерешительно дрожали, переливаясь всеми цветами радуги, выпущенные невидимой соломинкой, наконец, взлетали, зеркально отражая окна, алтарь, мадонну, отражая тебя, меня, все-все, и безболезненно лопались, едва благословение выпускало новые пузыри: «Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum…» [45] Прощение, разрешение и отпущение грехов ваших [да подаст вам Всемогущий и милосердный Господь]… (лат.)

Сразу вслед за тем, как «аминь», произнесенное семью или восемью верующими, прокололо и эти выдохнутые пузыри, Гусевский поднял гостию, надлежащим образом сложил губы и выдул особенно большой мыльный пузырь, который испуганно затрепетал на сквозняке, а потом был вытолкнут изо рта розовым кончиком языка; пузырь долго парил, но наконец опустился возле второй скамьи перед алтарем Девы Марии и приказал долго жить: «Ессе Agnus Dei…» [46] Вот Агнец Божий… (лат.).

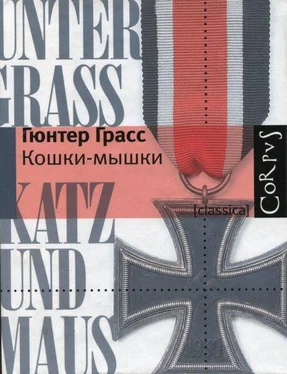

Мальке первым опустился на колени перед алтарной преградой, еще до того, как трижды прозвучало «господи-я-недостоин-чтобы-ты-вошел-под-кров-мой». Я не успел свести Гусевского по ступеням алтаря к алтарной преграде, а Мальке уже откинул голову назад, расположил свое треугольное, невыспавшееся лицо параллельно побеленному бетонному потолку церкви и раздвинул языком губы. В тот момент, когда священник мелко и бегло перекрестил Мальке предназначавшейся ему гостией, его лицо прошиб пот. Из пор выступили светлые капли, не в силах удержаться на месте. Он был небрит, острия щетины пронзали бисеринки. Глаза округлились, будто вываренные. Чернота танкистской куртки еще больше оттеняла бледность его лица. Язык отяжелел, но сглотнуть Мальке не мог. Железное перекрестье, награда за детские рисунки-каракули и перечеркнутые крестом русские танки, закрывало верхнюю пуговицу воротника и оставалось безучастным. Сглотнуть ты сумел лишь тогда, когда его преподобие отец Гусевский возложил гостию на язык Йоахима Мальке и тот принял легчайшее печеньице: металл послушно откликнулся на это движение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу