— Привет, Птаха, это я, твой старый приятель Эл. Как дела? Ты готов наконец со мной поболтать? Помнишь, кто я?

Он сидит на корточках и смотрит. Руки скрещены на груди, поверх коленей. Глаза его устремлены на меня, но в них нет ответа. Он просто наблюдает за мной — так, как обычно наблюдал за птицами. Взгляд у него какой-то бегающий, но тем не менее он смотрит на меня не отрываясь. От такого мороз по коже, но я твердо знаю, что рассудок к нему возвратился.

Я опять завожу болтовню о том, что мы делали в прежние времена, но это мне скоро надоедает. Мы с Пташкой действительно провели вместе уйму времени, шлялись по Шестьдесят девятой улице, ходили по пятницам за книжками в библиотеку, но все эти вещи не слишком-то заслуживают, чтобы о них говорить. Я завожу речь о школе и о нашем с Пташкой тесном шкафчике, напоминавшем отсек в голубятне, но и этот разговор ведет в никуда. У меня такое чувство, что Птаха и без меня все знает, просто говорить об этом не хочет. Догадываюсь, что ему хочется побольше разузнать обо мне, но он не смеет спросить.

А я наконец готов к разговору и собираюсь выложить все как есть. Я даже сам раньше не знал, насколько мне важно перед кем-нибудь выговориться. И если не перед Пташкой, то перед кем же еще?

После курса военной подготовки меня посылают в Европу для пополнения личного состава Восемьдесят седьмой дивизии. Сперва я принимаюсь рассказывать Птахе обо всем хорошем, что было тогда в моей жизни. О всяких там забавных случаях, о том, какая хорошая стояла погода и как мы ехали в грузовиках позади танков. Ну и, разумеется, все о французских девчонках, а еще о том, какую грязищу мы застали в Сааре. Потом вспоминаю о Меце и о том, как Двадцать восьмая штурмовала эту дурацкую высоту рядом с фортом Жанны д'Арк и как не повезло тогда Джо Хиггинсу. В нашей футбольной команде старина Джо играл левым полузащитником. Я тяну время: мне нелегко перейти к главному.

К тому времени, как мы входим в Германию и нас бросают на линию Зигфрида, меня благополучно производят в сержанты. Не то чтобы я был особенно бравый солдат, просто к тому времени нас остается так мало, что выбирать особенно-то и не из кого. Вот уж чего я раньше про себя не знал, так это что я, оказывается, везунчик. Но и это вовсе не единственное, чего я не знал раньше про Эла Колумбато.

Оказывается, я гораздо сильнее, чем другие, боюсь вещей, которые от меня не зависят и с которыми мне, увы, не под силу справиться. Например, артобстрелов. Ничтожные хлюпики, каждого из которых я мог бы прихлопнуть одной левой, гомики, боящиеся даже поднять глаза, могут сидеть под огнем в окопе с осыпающимися от близких разрывов стенками, жевать шоколадки да еще при этом шутить. Они напуганы, но это для них не конец, они могут жить с этим. А я просто не знаю, как можно бояться и сохранять при этом достоинство. Меня мучает страх, что я могу стать калекой. Все время мне мерещится кровь, моя кровь, и я на тысячу ладов представляю, какое ранение могу получить. Моя чертова любовь к собственному телу просто уничтожает меня. Я дохожу до точки и начинаю бояться даже того, что буду напуган. Боюсь, что не выдержу, сорвусь с места и куда-нибудь убегу, и все мои силы уходят на то, чтобы просто остаться на позициях, даже если ничего особенного не происходит. Ведь все знают, что я крутой итальянский чувак, у которого очко не заиграет ни при каких обстоятельствах.

Есть у нас один еврейчик, такой хилятик, что, пожалуй, не справился бы и с петухом, так вот его делают командиром взвода. И он этого действительно заслуживает. Всегда знает, когда двигаться вперед, а когда переждать; он постоянно думает. Это как раз то, что требуется от настоящего солдата. А великий стрелок Эл только и заботится, как бы не обделать штаны, в буквальном смысле. Глубоко вдыхает и выдыхает, чтобы не отправиться быстрым шагом в сторону полевой кухни. И каждый раз, когда я успокаиваюсь настолько, чтобы попробовать заснуть, меня начинает одолевать какое-то сумасшествие, прямо хоть отправляй в дурдом; а потом нас отводят с передовой, и я пытаюсь опять хоть как-нибудь привести себя в порядок. Я сплю мало, все время мерещатся оцинкованные гробы. Руки дрожат так, что мне с трудом удается застегнуть ширинку. И это все время, а не только когда дела уже совсем плохи. Похоже, мое дурацкое тело пытается как-то само контролировать ситуацию, отказываясь подчиняться мне. Мой мозг ничего не может с этим поделать.

Льюис и Бреннер — а Бреннер это тот самый еврейчик — попадают под перекрестный огонь под Омсдорфом. Из стариков больше никого не остается, так что меня назначают заместителем Ричардса. Этот Ричардс прибыл к нам с пополнением, когда мы были уже в Сааре. Свои нашивки я присобачиваю, когда наш батальон стоит в резерве, причем делаю это кое-как, большими стежками. Не верится, что они прослужат мне долго. Не может быть, чтобы все в конце концов не выплыло наружу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

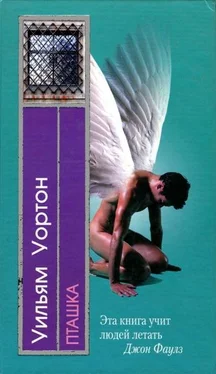

![Уильям Уортон - Пташка [litres]](/books/396995/uilyam-uorton-ptashka-litres-thumb.webp)