Авенир Крашенинников

ПОЮЩИЙ ОМУТОК

Рассказы и повесть

ТАЙНЫ ТАЕЖНОЙ РЕЧКИ

Рассказы

Поющий омуток

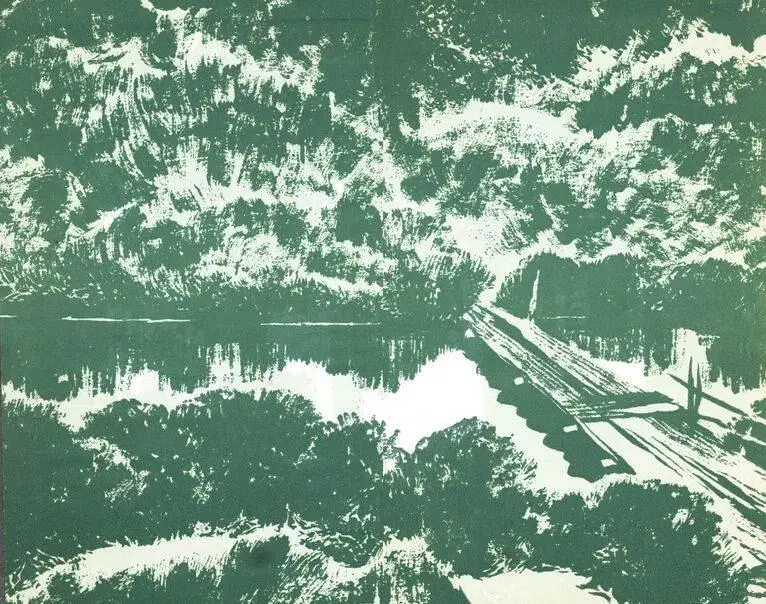

Праздник начинался всякий раз, как сходил я с теплохода на дебаркадер, поднимался по деревянной лестничке на крутоярье и останавливался, чтобы оглядеться. Водохранилище сине лежало внизу, притихшее в жарком полудне. Мучнисто-пыльная дорога, избы недалекой деревни, редкозубый гребешок елей по изгибу оврага — все было знакомо по прошлым годам и в то же время необъяснимо иное. Легко пахли поспевающие травы, и я опять удивлялся, что могу, оказывается, так глубоко дышать. Сипели кузнечики, звенели жаворонки, но слух вскоре привыкал к этим бесконечным звукам и улавливал уже другие: отдаленный голос электрички, рокот бегущего катера…

По узенькой тропинке, по выгону со смутно белеющими сквозь траву головками горного клевера я уходил к серым осинникам, чутко насторожившимся в ожидании ветра. Я узнавал старый пень, широкий, как стол, обрамленный сиреневыми факелами иван-чая, невысокий триангуляционный столбик, высохший, словно костяной, и мирно сидевшую на его макушке пичугу, узнавал понизовую поляну, сплошь в ярких крапинах дикой гвоздики; я почти бегом спускался к речке, к своей Быстринке, и пил ломкую воду, студеную в любую жарынь.

Зарождалась Быстринка где-то в таинственных таежных оврагах и своенравно бежала по узкой долине, делая порою замысловатые петли. По веснам она шумно гуляла, возвращаясь в старицы, срезая полуостровки, волокла и нагромождала коряги, обрушивала крутой правый берег вместе с деревьями, а потом шаловливо пряталась в заросли черемухи и ольховника, сплошь покрывалась белой кипенью цветения. С вечера до рассвета промытыми ключевыми голосами пели над нею соловьи.

Кое-где Быстринку можно было запросто перепрыгнуть, но местами она становилась пасмурно-глубокой, и отражения деревьев, казалось, окунались в бездонье. Омутков у нее было бесчисленное множество, и каждый неповторимо отличался от другого.

Вот почти незаметными от прозрачности скорыми струйками мчит она по камням, по галечнику — воробью по колено — и внезапно скручивается в упругий зеленый жгут, и кипит и кружит в котловине. Вот скользит по лакированной коряжине, подаваясь вбок, вбок, под сплошняк ветвей и плети дикого хмеля, под навес смородинника и там замирает, будто задумавшись. Или, прячась в завалы, выглядывает оттуда через тихие треугольные оконца. А то принимает в себя какой-нибудь невесть где родившийся ручеишко, затевает с ним игру, и по песчаной бровке на дне катятся, переливаются зеленые, желтые, синие шарики.

В таких омутах сторожкими тенями стоят хариусы. Заденешь ветку, топнешь ли посильнее, пробираясь к ним, резко двинешься, воюя с комарьем, — и мелькнут, и нету.

Как трудно без шума выбраться из цепких зарослей черемушника, ольховника, остро пахучей лютой крапивы, но еще труднее забросить леску, не зацепив ее или само длинное удилище.

Я рыбачу внахлыст, без поплавка, насаживая на маленькую игручую мормышку ручейника либо паута. На кончике удилища кивок-пружинка, чутко передающая поклевку… Летит мормышка в струе, ныряет в омут и — стремительный рывок, и мерцает, и бьется, и дрожит на крючке живое серебро. Заброс, второй, третий, и надобно идти дальше, снова подкрадываться, садиться на корточки, а то и становиться на колени.

Нет, это не просто рыбалка, это подлинная охота; и скучно мне, муторно после такой охоты зевать над ленивым поплавком, ждать, пока-то заблагорассудится какому-нибудь тупоумному лещу потянуть червяка…

Но в июне не только ради хариусов приходил я на Быстринку. В июне у меня был праздник.

Птицы почти не пели, им некогда было петь: в гнездах, разинув рты-кошельки, торчали ненасытные птенцы. Маленькие серые дятлы, истошно вереща, на бреющем полете обстреливали меня, отгоняя прочь.

Читать дальше

![Авенир Крашенинников Поющий омуток [Рассказы и повесть] обложка книги](/books/394626/avenir-krasheninnikov-poyuchij-omutok-rasskazy-i-pov-cover.webp)

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)

![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)

![Сергей Кузнечихин - Блюститель [рассказы, повесть]](/books/31549/sergej-kuznechihin-blyustitel-rasskazy-povest-thumb.webp)