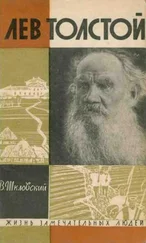

1 ...6 7 8 10 11 12 ...134 Старое существует в Толстом, в нем существует вся предшествующая ему литература, и анализ этого необходим, но для понимания произведения важно прежде всего: что делал сам автор; что он изменил в художественном творчестве; что нового показал.

Борис Михайлович показывал самые неожиданные источники произведения; шел на анализ низших жанров; показывал, как изменяется само понятие литературного факта, сам материал литературного произведения. Он разрабатывал такие темы, как «Толстой и Поль де Кок» – статья была напечатана в «Западном сборнике» в 1937 году. Она очень интересна. Все указания, точные соотнесения работы над «Анной Карениной» с романами Дюма-сына интересны, но в них нет, при указании сходства, указаний на изменения функций. К этому пришел Эйхенбаум в третьем томе, который дописывался в осажденном Ленинграде.

Я эту работу видал, она была потом закончена в блокадную злую зиму.

Борис Михайлович положил рукопись в портфель; при эвакуации повесил портфель на шею, но грузовик, на котором ехали беженцы из Ленинграда, сломался.

Эйхенбаум долго стоял на льду и потерял рукопись, как – неизвестно. Целиком ему восстановить ее не удалось. Архив сгорел. По памяти восстановлены отдельные главы, в них самое существенное – глава об «Анне Карениной».

Научные открытия никому не достаются по наследству; до них надо доходить самому великим и горестным путем.

Очень меня огорчают те, которые хотят представить Бориса Михайловича Эйхенбаума ученым, остановившимся в своем развитии в 1934 году. Работы Эйхенбаума 1957 года замечательны.

Я говорил когда-то, что в литературе для смены форм используются младшие жанры. Державин еще не печатавшимся поэтом писал стихи и даже письма для своих товарищей по казарме, солдат-гвардейцев, так называемых дворянских недорослей. Смешение торжественного тона с интимным, вторжение быта в высокий стиль стало поэтическим изобретением Державина; он писал «в забавном русском роде».

Но надо сказать, что стиль этот стал литературным фактом, окреп вместе с победой товарищей Державина по казарме. Лейбкампанейцы, дворяне, возведшие на престол Екатерину, а перед этим Елизавету, как бы подняли свой жанр – жанр своей песни, своей шутки. Не забудем, что сама Елизавета Петровна писала песни не без налета народности или, во всяком случае, не без влияния разговорной речи.

Те сопоставления, которые приводит Эйхенбаум в своей первой книге о Лермонтове, реальны и точны. Но они не до конца объясняют дело.

Когда Лермонтов писал:

Нет, я не Байрон, я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он гонимый миром странник,

Но только с русскою душой, —

сам факт отмежевания, упоминание о своей душе, мне кажется важнее упоминания имени Байрона.

Поэт всегда имеет предшественников, и всегда его с предшественником соединяет не столько традиция, сколько отрицание.

Речь человека состоит из слов, давно созданных, те слова есть в словарях, а поэты и прозаики изменяются.

Первое время Эйхенбаум, как и я, сопоставлял похожие части в разных системах. Похожее становилось тождественным.

Разговор этот ведется в литературе давно: старое есть у Шекспира, у него нет самостоятельных сюжетов, но произведения его самостоятельны, и самое трудное – понять, почему они так разительно непохожи на то, что кажется источником.

Очень интересная книга о Лермонтове показала необходимость широчайших сопоставлений, а также необходимость анализа несходства сходного. Это трудная работа: надо было быть Некрасовым, чтобы в русле поэзии эпохи Пушкина найти и возвеличить имя Тютчева. Статья Некрасова «О русских второстепенных поэтах» – это великая статья о новом в старом.

На долю Эйхенбаума пришелся труд и слава – нахождение долгими поисками нового Лермонтова, который оказался истинным Лермонтовым.

О том, как в советское время заново был открыт Лермонтов

Шло время. У Эйхенбаума родился сын, назвали его Дмитрием. Борис работал.

О Лермонтове Эйхенбаум написал несколько книг и монографий. И до него, конечно, Лермонтова издавали, изучали, но посмотрим, каким знали Лермонтова и как он был труден для предыдущих поколений, даже для самых крупных людей прошлого, может быть для всех, кроме Герцена и Белинского.

Путь к Лермонтову был труден.

В 1861 году Достоевский писал о Лермонтове, связывая его судьбу с судьбой Гоголя: «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что, наконец, стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, – всего, до последней черточки... О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон, – но другого мы, может быть, еще больше любили...»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу