Ему хотелось в ней рассказать не только о биологии изученных им зверей, но и показать, какие огромные природные богатства таятся в этом крае, и что надо сделать, чтобы их было еще больше.

Несмотря на хищнические способы промысла, на истребление животных браконьерами, на массовые лесные пожары, природа здесь все еще оставалась изобильной и великолепной.

«Природа Сихотэ-Алиня, — писал он в своей работе, — сохранила до нашего времени богатую фауну крупных млекопитающих с разнообразием видов и таким исключительным обилием особей, как, вероятно, нигде в Советском Союзе».

При разумном подходе к их использованию природные богатства здесь возрастали бы с каждым годом.

«Поголовье изюбров, — прикидывал Капланов, — может быть увеличено только в одном заповеднике не меньше, чем в четыре раза. Отсюда изюбр будет перекочевывать в другие районы, где на него откроют планомерный промысел. Прирост диких копытных в крае будет серьезным резервом питания для его населения».

Особое внимание Капланов уделял биологии тигра и мерам по его охране. Последние исследования на Кеме позволили ему обобщить результаты наблюдений над этим зверем. Разбросанные на огромной территории Дальнего Востока тигры еще сохранились в небольшом числе благодаря их способности совершать громадные переходы. Это спасло их от полного истребления. С организацией заповедника под охраной человека тигры начали оседать, занимая новые районы и став их постоянными обитателями. Впервые за последнюю четверть века они заселили восточные склоны Сихотэ-Алиня. Капланов убедился, что вред, приносимый тиграми при нападении на крупную дичь, ничтожен, а для людей они опасности не представляют.

«Мы не должны допустить, — писал он, — чтобы этот зверь вошел в список только что исчезнувших с лица земли крупных млекопитающих и дополнил длинный ряд уничтоженных человеком животных. Уничтожив уссурийского тигра, мы ни за какие деньги восстановить его не сможем».

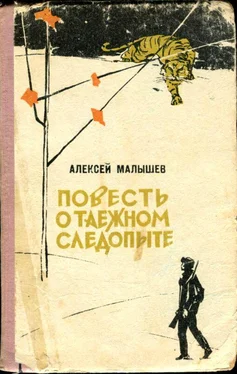

Капланов намеревался написать о тиграх еще книгу для детей. Пока на нее времени не было, но эту свою мечту он хотел осуществить в самом ближайшем будущем.

Через три недели он собирался ехать в Москву, в отпуск.

В письме к профессору Формозову Капланов писал:

«…Работа идет хорошо и дружно, так что даже жалко уезжать, хотя я не был в Москве два года. Пространства и Москвы я боюсь — одичал вконец. Еду в отпуск и постараюсь выхлопотать командировку для повышения квалификации — прочту хоть полсотни книг! Главное управление хочет меня перевести в Судзухэ, но я предпочитаю кости свои сложить в нашем заповеднике…»

Снежная буря уплотнила и отшлифовала наст — идти на лыжах было легко. Капланов прощальным взглядом окинул застывшую в зимнем наряде тайгу, покрытые льдом озера, круглые вершины сопок, где еще вьюжила метель, и ему стало грустно — здесь осталась часть его жизни.

Ему вспоминалось прощание Пржевальского с этим краем, которое он знал наизусть и которое часто любил цитировать Арсеньев:

«Прощай, Ханка! Прощай, весь Уссурийский край! Быть может, мне не видеть уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод и твоей богатой девственной природы, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены отрадные воспоминания о счастливых днях свободной страннической жизни…»

Сопки, как вечные побратимы, стояли плечом к плечу, и их боевые шеренги были неисчислимы. Теперь, после пяти лет работы в тайге, они уже не казались Капланову загадочными. Нет, он знал их так же, как и ту многообразную жизнь, которая шла в этом крае, и те сокровища, которые горы-побратимы защищали.

Но почему он иногда думал, что работает здесь один? Ведь если бы не поддержка друзей — они сейчас трудятся в тайге, — разве мог бы он успешно закончить свои исследования? Каждый из них знал, чем занимается другой, хотя они и были подолгу оторваны друг от друга. Они всегда советовались друг с другом, спорили, вместе обсуждали результаты своих работ. Да, в тайге они жили поодиночке, а работали все-таки дружно. И как не хотелось ему теперь уезжать отсюда без них!

Салмин и Шамыкин тоже подводили итоги своей работы. Биология многих ценных охотничье-промысловых зверей среднего Сихотэ-Алиня, благодаря им и Капланову, перестала быть «белым пятном». Выяснились и многие важные звенья той цепи, которая определяет взаимосвязь процессов в природе края.

Свою долю труда в общее дело внес и Костя Грунин. Без его сведений о насекомых трудно было бы познать природный комплекс заповедника.

Читать дальше

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](/books/29731/aleksej-nagornyj-povest-ob-ugolovnom-rozyske-rozh-thumb.webp)