— Обыкновенно.

— Ты в Ленинске лежал?

— В Ленинске. Незавидный госпиталишко. С моей землянкой на берегу не сравнишь.

Лазарь смеется.

— Ты и не узнаешь теперь свою землянку — электричество, патефон, пластинок с полсотни, стены фрицевскими одеялами завешаны. Красота.

— А ты давно оттуда?

— Вчера только вернулся. Жалованье платил.

— Сидят еще фрицы?

— Какое там! С Мамаева уже драпанули — за Долгим оврагом окопались. На ладан дышат. Жрать нечего, боеприпасов нет, в землянках обглоданные лошадиные кости валяются. Капут, в общем…

Ночью долго не могу заснуть — ворочаюсь с боку на бок.

Рано утром на штабном газике еду дальше.

К Волге подъезжаем без всякой маскировки, прямо к берегу. Широченная, белая, ослепительно яркая. На том берегу чернеет что-то. КПП, должно быть. Красный флажок на белом фоне… Фу ты, чорт, как время летит… Совсем недавно, ну вот вчера как будто бы, была она, эта самая Волга, ослепительно белая сейчас, черно-красной от дыма и пожарищ, всклокоченной от разрывов, рябой от плывущих досок и обломков. А сейчас! Обсаженная вехами ледовая дорога стрелой вонзается в противоположный берег. Снуют машины туда-сюда — грузовики, виллисы, пестренькие, камуфлированные эмочки. Кое-где редкие, на сотни метров друг от друга, пятна минных разрывов. Старые еще следы. Рыжеусый регулировщик с желтым флажком говорит, что недели две уже не бьют по переправе — выдохлись.

Проезжаем КПП.

— Ваши документы?

— А без них нельзя?

— Нельзя, товарищ лейтенант. Порядочек нужен.

Чудеса… Вокруг штаба Чуйкова проволочный забор, у калиток часовые по стойке «смирно», дорожки посыпаны, над каждой землянкой номер — добротный, черный, на специальной дощечке.

Указатель на полосатом столбике — «Хоз-во Бородина — 300 метров», и красным карандашом приписано: «Первый переулок налево». Переехали, значит. Переулок налево, повидимому, овраг, где штадив был.

Волнуюсь, ей-богу, волнуюсь. Так всегда бывает, когда домой возвращаешься. Приедешь из отпуска или еще откуда-нибудь, и чем ближе к дому, тем скорее шаги. И все замечаешь на ходу, каждую мелочь, каждое новшество. Заасфальтировали тротуар, новый папиросный киоск на углу появился, перенесли трамвайную остановку ближе к аптеке, на двадцать шестом номере надстроили этаж. Все видишь, все замечаешь…

Вот здесь мы высаживались в то памятное сентябрьское утро. Вот дорога, по которой пушку тащили. Вот белая водокачка. В нее угодила бомба и убила тридцать лежавших в ней раненых бойцов. Ее отстроили, какая-то кузница теперь в ней. А здесь была щель — мы в ней как-то с Валегой от бомбежки прятались. Закопали, что ли, никакого следа нет. А тут кто-то лестницу построил — не надо уже по откосам лазить. Совсем культура — даже перила тесаные.

Над головой проплывает партия наших «Петляковых». Спокойно, уверенно. Как когда-то «хейнкели». Торжественно, один за другим, пикируют…

Вот это да — чорт возьми!

В овраге пусто. Куча немецких мин на снегу. Мотки проволоки, покосившийся станок для спирали Бруно. Наш станок — узнаю: Гаркуша делал. Около уборной человек двадцать фрицев — грязных, небритых, обмотанных какими-то тряпками и полотенцами. При виде меня встают.

— Вы кого ищете, товарищ лейтенант? — раздается откуда-то сверху.

Что-то вихреподобное, окруженное облаком снега налетает на меня, чуть не сбивает с ног.

— Живы-здоровы, товарищ лейтенант?

Веселая румяная морда. Смеющиеся, совсем детские глаза.

Седых! Провалиться мне на этом месте… Седых…

— Откуда ты взялся… чорт полосатый!

Он ничего не отвечает. Сияет. Весь сияет — с головы до ног. И я сияю. И мы стоим друг перед другом и трясем друг другу руки. Мне кажется, что я немного пьян.

— Все тут смешалось, товарищ лейтенант. Немца гоним — пух летит. Наше КП тут, в овраге. Все на передовой. А меня царапнуло. Здесь оставили. Фрицев стеречь…

— А Игорь?

— Жив-здоров.

— Слава богу!

— Приходите сегодня водку пить. Целая бочка есть. Ох, и рады же будут! А вы из госпиталя? Да? Ребята мне говорили.

— Из госпиталя, из госпиталя. Да ты не вертись, дай рассмотреть тебя.

Ей-богу, он ничуть не изменился. Нет, возмужал все-таки. Колючие волосики на подбородке. Чуть-чуть запали щеки. Но такой же румяный, крепкий, как и прежде, и глаза прежние — веселые, озорные, с длинными, закручивающимися, как у девушки, ресницами.

— Стой, стой! А что это у тебя там под телогрейкой блестит?

Седых смущается. Начинает ковырять мозоль на ладони — старая привычка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

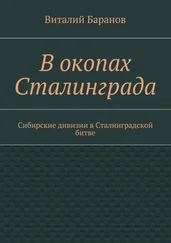

![Виктор Некрасов В окопах Сталинграда [1947, Воениздат. С иллюстрациями] обложка книги](/books/420997/viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada-1947-voeniz-cover.webp)