Полковник велел Гаврилову подняться в комнату переводчицы, взглянуть, нет ли там какой-нибудь литературы на русском языке. Писатель в нетерпении сам пошел за ним по лестнице. «Литература» лежала на большом и глубоком подоконнике того окна, у которого прежде сиживал эсэсовец.

В свою тетрадь я внесла случившееся: «28 марта был та-кой-то, забрал Бунина и Цветаеву». От обиды и негодования ничего больше добавить не могла. Через несколько дней снова записала: «28 марта был…» — все то же.

Едва ли я так сосредоточивалась бы на этом, если бы знала, что война для меня не кончается Познанью. Что судьбе будет угодно вот-вот ввести меня в самый эпицентр событий на исходе войны…

Наши войска, одолев неприступную, как считали немцы, оборону на Одере, уже сражались в эти дни на плато вблизи Берлина. Как мы рвались туда из Познани!

Наконец приказано вернуться в свою армию, сражавшуюся в центре Берлина.

Напоследок, перед дорогой, я выбежала в палисадник у дома. И вдруг пронзительно увидела яблоню, обсыпанную белыми цветами, кусочек обнаженной сырой земли, кое-где с нежной молоденькой травой, и прелые прошлогодние листья под ногами. И такой порывистый был, такой весенний воздух.

По улице проехал на велосипеде, весь в черном, трубочист в традиционном черном цилиндре, с легкой стремянкой и метелкой за спиной.

Ощущение безопасности, тяготившее застоем и каким-то хаосом в душе, отступило, я стояла с прощальным звоном в голове, со смутной грустью расставания. Прощай, Познань. Ведь, может, и навсегда прощай.

«Всякий раз, когда мы говорим „прощай“, мы немножко умираем». (Из старой немецкой песни.)

Страна высоких помышлений!

Воздушных призраков страна!

О как тобой душа полна!

Тебя обняв, как некий Гений,

Великий Гете бережет, —

написал Гоголь в эпилоге своей юношеской поэмы.

«Deutschland liegt im Herzen Europas» — «Германия лежит в сердце Европы», — так досконально, а вместе с тем так поэтично было сказано в наших школьных учебниках.

И вот она, наскоро сколоченная арка: «Здесь была граница Германии». Эго у Бирнбаума. А за аркой, где начинались ее владения, на первом же уцелевшем кое-как строении — огромными буквами: «Вот она, проклятая Германия!» — дегтем выведено негодующей рукой солдата, прошедшего четырехлетний ад войны.

Пожары, руины — это война вернулась на землю, с которой она сошла. «Огонь в логово зверя!» — взывает придорожный плакат. Ветер треплет простыни, полотенца на заборах, деревьях — белые флаги капитуляции. А где-то вдали за необработанными полями, как мираж, встают мирные мельницы.

Еще заслоном на окраине Берлина надолбы, ежи, а наши танки уже прорвались в городские улицы. Передний край проходил по центру Берлина.

Эта мглистая ночь запомнилась мне несмолкавшим гулом танков, угрюмыми ненужными надолбами, запахом гари. Берлин горел. Лучи прожекторов размашисто катили по небу, и, скрещиваясь, они вспышкой света вдруг выхватывали сползавшее, оседая, рушась, огромное выгоревшее здание. То было фантастическое видение.

Этой же ночью, как я узнала вскоре, в подземелье имперской канцелярии Гитлер отмечал свое вступление в брак.

Где-то надо было переночевать. Мы поозирались, толкнулись в первый же уцелевший дом.

Дверь дома сместилась, не затворялась, и ее скрипуче теребило ветром. На темной лестничной площадке мы ждали, пока кто-то отзовется на наш стук. Чуть приоткрылась дверь квартиры и тут же захлопнулась. Что-то мягко шлепнулось на плечо мне. Присветили фонариком — то была белая тряпка. Дверь медленно открывалась снова. В темноте квартиры мы не видели лиц хозяев. Свалились кто где спать. Но до сих пор, чуть вспомню о первом ночлеге в Берлине, с щемящей тоской чувствую, как, брошенная из дверной щели, доверчиво шлепается на плечо мне белая тряпка — горький призыв о пощаде.

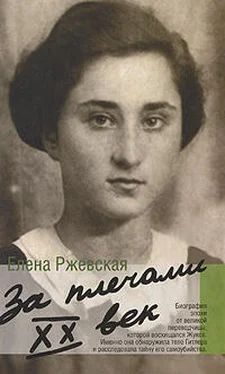

«Главному редактору Воениздата

Близится пятнадцатилетие штурма Берлина. Эта дата, видимо, будет отмечена появлением новых книг, посвященных последним дням войны. В связи с этим прошу Вас рассмотреть мою заявку.

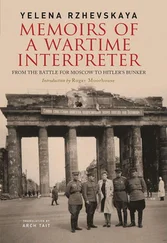

При овладении рейхсканцелярией я в составе разведгруппы участвовала в выполнении задания, связанною с захватом главарей фашизма и важнейших документов.

Мой очерк об этом („В последние дни. Записки военного переводчика“) был опубликован в журнале „Знамя“ № 2, 1955. Но то, о чем лишь вкратце написано в очерке, мне хотелось бы рассказать во всех запомнившихся подробностях…

Читать дальше