В начале ноября ушла на фронт смежная с нами группа разведчиков-диверсионников. Со дня на день ждали отправки и мы. Но в канун 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции вечером неожиданно объявили приказ начальника гарнизона о том, что училище примет участие в праздничном военном параде, который состоится на Красной площади 7 ноября.

Сначала мы не поверили: немцы под Москвой — и парад. Но когда поверили — сердца застучали по-особому. Ходили подняв носы и радовались, что у нас такая страна, такая армия и такой вождь.

Вся ночь прошла в подготовке. Сна не было. Чистили винтовки, подшивали подворотнички, примеряли только что доставленное зимнее обмундирование. Особенно понравились нам безупречно белые полушубки.

Утром 7 ноября вместе с другими частями Московского гарнизона мы, подтянутые, торжественные, стояли на Красной площади. На трибуну Ленинского мавзолея поднялись члены Советского правительства и Государственного Комитета Обороны во главе с И. В. Сталиным. Мы еще больше подтянулись и смотрели во все глаза.

Пошел крупный, хлопьями, снег, мы начали зябнуть, но приподнятое настроение не покидало нас до самого конца парада. Мы знали, что пехотные части, печатавшие шаг по брусчатке площади, танки, пушки, конница прямо с парада пойдут на передовые защитные рубежи столицы. Парад был для них могучей моральной зарядкой.

В начале декабря стала получать боевые назначения и наша группа. Сергей Власов уехал на Калининский фронт, а меня направили на Волховский, туда, где задыхался в блокаде мой Ленинград.

В январе 1942 года группа разведчиков, в которую вошел и я, получила задание командования — найти сравнительно безопасный проход в Ленинград. Мы сделали это и даже сумели глухими лесными тропами провести два обоза с продовольствием. Затем и эти тропы были блокированы гитлеровцами. Единственным свободным путем в город осталось замерзшее Ладожское озеро, но этот путь был очень опасным и тяжелым. Опасным потому, что фашистские самолеты все светлое время суток дежурили над Ладогой и уничтожали все живое. А тяжелым потому, что за ночь надо было пробежать на лыжах примерно девяносто километров.

Дважды мы благополучно пробирались по озеру в Ленинград, выполняя специальное поручение, но в третий раз не повезло.

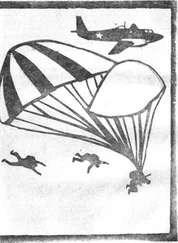

Когда до кромки леса на берегу оставалось километров двадцать, нашу группу застал рассвет. Фашистские самолеты не замедлили явиться и с бреющего полета открыли пулеметный огонь. Трое разведчиков были убиты наповал, я ранен в левое бедро, а пятый, Николай Егоров, получил пулю в руку.

Обстрелявшие нас самолеты проносились над самым льдом, чуть не задевая лыжами снег. Решив, видимо, что мы мертвы, один из летчиков дал еще очередь, и самолеты убрались.

Коля Егоров, перехватив руку бинтом, встал на лыжи и пытался помочь мне. Однако через несколько десятков метров мы убедились, что так погибнем оба. Я упросил его бежать без меня, и Николай, отталкиваясь одной палкой, заспешил к спасительному лесу. Я долго глядел ему вслед. От берега до расположения наших частей был еще час нормальной ходьбы на лыжах. Но Николай бежал раненым. Стало быть, ждать помощи прежде, чем наступит темнота, было нечего.

Как мог, я перевязал ногу и остался лежать на льду, в белой тишине, безучастный ко всему на свете. Лежал долго, отморозил пальцы на руках и ногах, потерял много крови, а потом и сознание.

Только в полевом госпитале узнал, что меня подобрал на ладожском льду санитарный самолет У-2, который, между прочим, пилотировала девушка. Я долго расспрашивал медиков, пытаясь узнать фамилии тех, кто спас мне жизнь, но так ничего и не выяснил. Не знаю этого и до сих пор.

В госпитале мне сделали первичную обработку раны, а лечить и выздоравливать отправили в город Вытегру. Там я проскучал до конца марта.

И вот я уже в поезде, идущем на Север, в Кандалакшу. В кармане гимнастерки — направление в 10-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая стоит где-то у неведомой мне речки под названием Западная Лица.

В теплушке тепло и даже уютно. Убаюкивающе стучат колеса. Я лежу на верхних нарах у небольшого окошка и считаю, что мне повезло — могу видеть все, что проплывает за стенкой вагона. Впрочем, другие тоже не скучают. Как всегда в солдатской среде, и тут нашелся свой вагонный Теркин, солдат лет тридцати. Он сидит у печки-буржуйки, накинув на плечи новенькую шинель, и, польщенный общим вниманием, довольно занятно рассказывает бывальщины из своей жизни.

Читать дальше

![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/397216/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental-thumb.webp)

![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/407045/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna-thumb.webp)

![Степан Швец - Рядовой авиации [Документальная повесть]](/books/419151/stepan-shvec-ryadovoj-aviacii-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)

![Мамсур Цаллагов - На войне Дунайской [Документальная повесть]](/books/420469/mamsur-callagov-na-vojne-dunajskoj-dokumentalnaya-thumb.webp)