— А мне нравится с ребятами, когда у них глаза горят,

— И как работа, удовлетворяет?

— Ясное дело. В прошлом году шестерых отправил в армию перворазрядниками. Очень нужно, чтоб наши ребята больше умели до призыва.

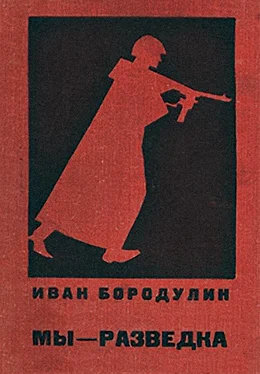

После войны многие большие военачальники написали мемуары, рассказали о стратегических замыслах, крупных операциях и сражениях.

Но кроме стратегии была на войне и повседневная «черная» работа, детали которой трудно запомнить и о которой ничего не записывалось в штабных документах. Работу эту делали люди. Они не совершали особых подвигов, и слава о них редко выходила за пределы полка или батальона. Но они отважно дрались, получали ордена, погибали в бою и умирали в госпиталях. Память о них неистребимо живет в семьях и на безымянных обелисках братских могил. А надо, чтоб их имена знали и помнили люди нового поколения, вся молодежь, а не только сыновья солдат. Рассказать о тех, кто мужественно бился и погиб за Родину, — высокий и неотложный долг оставшихся в живых.

Все эти соображения, одно за другим, я высказывал Ивану Алексеевичу Бородулину, убеждая его взяться за книжку о разведчиках. Сначала он отказался наотрез, потом обещал подумать, а через три дня позвонил по телефону и сказал, что попробует.

Перед тобой, читатель, книга, в которой ничего не выдумано и все герои которой носят свои имена и фамилии.

А. Краснобаев

БРАТЬЯМ ПО ОРУЖИЮ, БОЕВЫМ ДРУЗЬЯМ-ОДНОПОЛЧАНАМ, ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ:

полковнику АНАТОЛИЮ ПАСЬКО,

лейтенанту ВИКТОРУ БАЛУХИНУ,

лейтенанту НИКОЛАЮ МОРОЗОВУ,

старшине ДМИТРИЮ ДОРОФЕЕВУ,

сержанту НИКОЛАЮ БЕРЬЯЛОВУ,

ефрейтору ПЕТРУ ГРИШКИНУ

И ПАВШИМ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ:

сержанту ВИКТОРУ ФОМИЧЕВУ,

сержанту ЮРИЮ КРЫЛОВУ,

сержанту МИХАИЛУ СЫРИНУ,

сержанту СЕРГЕЮ СМИРНОВУ,

ефрейтору НИКОЛАЮ РАСОХИНУ

ПОСВЯЩАЮ

Иван Бородулин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОЩАЙ, ИНСТИТУТ, ПРОЩАЙ, «ГРАЖДАНКА»

Тысяча девятьсот сорок первый год для меня и моих ровесников начался безоблачно. Мы, недавние десятиклассники, простившись со школой, как говорится, вышли в люди, на самостоятельную дорогу. Мы завели длинные и широкие, по моде, брюки, солидно, баском бросали в парикмахерских: «Побриться!» — и не особенно задумывались над какими-либо жизненными проблемами.

В Европе шла война. Мы читали в газетах, что германские войска взяли Варшаву, что пал Париж и немцы вошли в Прагу. Мы знали, что есть фашисты, Гитлер, но ставили их в своем понимании на те же полочки, что и англо-французских империалистов во главе с Черчиллем и Даладье.

Мы считали, что Красная Армия всех сильней и если кто-нибудь посмеет сунуть «свое свиное рыло в наш советский огород», то будет бит «малой кровью и могучим ударом». Мы пели «Если завтра война, если завтра в поход», нимало не представляя себе, а что будет, если завтра действительно война. Мы пели потому, что песни были бодрые, правильные и соответствовали нашему настроению. И, конечно, каждый из нас в то же время в меру сил и материальных возможностей двигался избранной дорогой в инженеры, врачи, агрономы.

Мои детство и отрочество, проходившие в лесах Карелии (есть там деревня Песчаная, моя родина), не были насыщены изобилием материальных благ, и поэтому стипендия в 300 рублей, положенная мне как студенту Ленинградского горного института, была значительной суммой. Во всяком случае, мне запросто удавалось сводить концы с концами в своем студенческом бюджете и лишь изредка взимать родственную дань с тетки, да и то, главным образом, в виде бесплатных обедов и ужинов.

Майские и июньские дни 1941 года в Ленинграде были теплыми и светлыми. По неписаной традиции наша студенческая братва запросто лишала себя сна и, несмотря на сессию, трудные экзамены, бодрствовала белыми ночами в ленинградских парках и скверах.

Воскресный день 22 июня тоже был теплым, солнечным, и я долго не мог поверить в ошеломляющую новость: «Война!», не сразу понял страшный смысл этого зазвучавшего по-новому — совсем не так, как в песнях, — слова. Война! Надо было что-то делать, куда-то бежать, кому-то помогать. Но я не знал, что делать и куда бежать.

Читать дальше

![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/397216/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental-thumb.webp)

![Юрий Виноградов - Непокоренный остров [Документальная повесть]](/books/407045/yurij-vinogradov-nepokorennyj-ostrov-dokumentalna-thumb.webp)

![Степан Швец - Рядовой авиации [Документальная повесть]](/books/419151/stepan-shvec-ryadovoj-aviacii-dokumentalnaya-povest-thumb.webp)

![Мамсур Цаллагов - На войне Дунайской [Документальная повесть]](/books/420469/mamsur-callagov-na-vojne-dunajskoj-dokumentalnaya-thumb.webp)