После опустошения ногайских степей и подавления после восстания Е. Пугачева 1773 – 1775 гг. последних очагов казачьей вольницы на пути дальнейшего продвижения рубежей России на юг оставались коренные народы Северного Кавказа, населявшие обширные степные территории между Доном и Черным морем (адыги) и всю предгорно-горную полосу Кавказа.

Поначалу администрация Новороссии не воспринимала коренных кавказцев как слишком серьезного противника. К почти не имевшим своей государственности, письменности и экономической мощи народам, у которых сохранялись многие традиции родоплеменного строя, пережитки языческих верований, просвещение в основном находилось на самом примитивном уровне, а жилища знатных людей отличались от жилищ простого люда лишь немного большими размерами, никакая колониальная держава серьезно не относилась. Правящая элита России еще не была знакома с отчаянным менталитетом со времен монгольского нашествия привыкших насмерть отстаивать свою свободу кавказцев, их превосходной оборонительной тактикой и высокой мобильностью населения.

Российские стратеги не учли и того, что у подавляющего большинства народов Северного Кавказа не было единого правителя, с приведением которого к покорности покорилось бы и остальное население. В основном же каждая сельская, родовая община считала себя независимой, управлялась по своим неписаным обычаям (адатам), ничем не считала себя обязанной другим общинам, и мирный договор с населением одного района не гарантировал безопасности от людей, живших в пяти – десяти верстах оттуда. Территории между селениями и хозяйственными угодьями разных обществ были нейтральными, где не действовали никакие законы или обычаи. Часто общины враждовали между собой за пастбища и дороги, и человек, отправившийся путешествовать далеко от своего селения, при этом не заручившись дружбой (куначеством) с кем-то из земель, по которым проезжал, рисковал быть захваченным в плен и обращенным в рабство. Работорговля была сущим бичом Северного Кавказа. Оттуда нескончаемым потоком шли караваны невольников в Османскую империю и Иран; продавали пленников, захваченных в ходе набегов на враждебные селения, неосторожных путников, не заручившихся в чужой земле куначеской поддержкой, главы семейств продавали своих красивых девушек, задавленные нуждой родители (большинство кавказского населения из-за частых военных тревог и ограниченности сельскохозяйственных угодий в горной местности жило бедно) продавали своих малолетних детей. Без кинжала кавказские мужчины не выходили с собственного двора, а за пределы селения выезжали не иначе как с ружьем и надежным запасом патронов.

Возвращение лезгин из набега. Д. Кеннан (1845—1924)

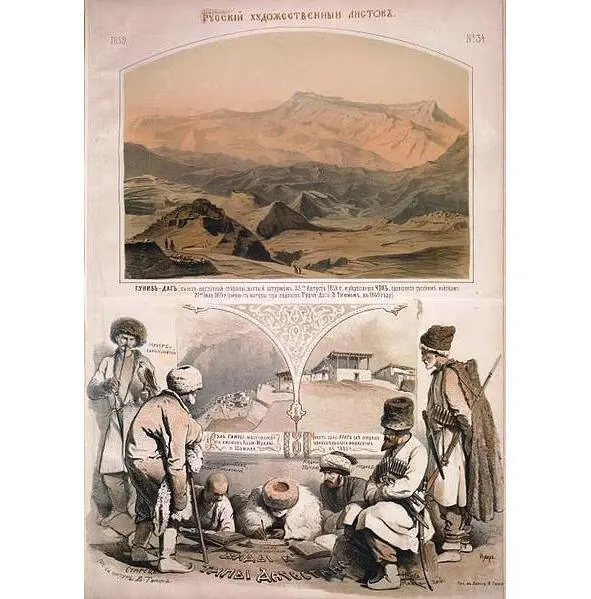

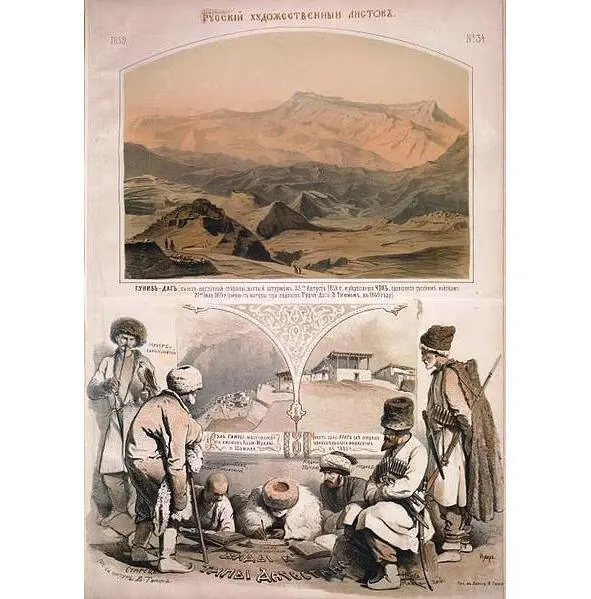

Виды и типы Дагестана. В. Ф. Тимм (1820 – 1895). Русский листок

Начало сопротивления кавказских народов

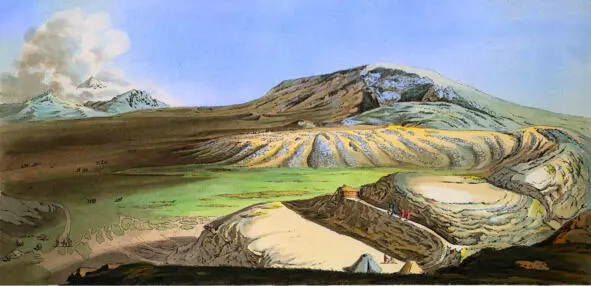

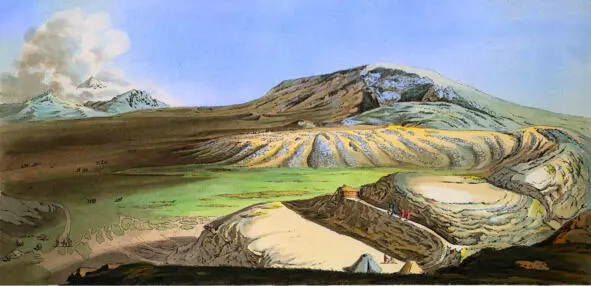

Вид на Машук и Бештау. П. С. Паллас. «Замечания о поездке в южные владения Российской империи в 1793 и 1794 годах». Leipzig: Bey Gottfried Martini, 1799

Первые же попытки установить среди коренного кавказского населения российские порядки и прямое военно-административное управление вызвали его активное противодействие. В ответ царское командование просто прибегло к полному очищению присоединенных территорий от непокорных жителей. Так, вскоре после возведения в 1780 г. в Пятигорье крепости Константиногорской (современный Пятигорск) на реке Подкумок в окрестностях были сожжены российскими войсками почти все кабардинские селения, а уцелевшие жители переселились в глубину Кавказских гор. К началу XIX в. Пятигорье практически полностью было очищено от исконного населения и заселено казаками. С 1803 г. на нем были открыты первые и долгое время остававшиеся единственными на Северном Кавказе курорты, куда чуть ли не весь высший свет Российской империи съезжался на летний отдых поправить здоровье минеральной водой (нарзаном, от кабардинского «нартсан – вино предков»), а главное – посмотреть на невиданной еще для россиян высоты горы, будто подпирающие небо.

Постоянно подливали масла в огонь, усиливая быстро нараставшую враждебность между русскими и коренными кавказцами, сильные различия в менталитете и взаимное непонимание обычаев друг друга у русских поселенцев и исконного населения. Русским сильно досаждал древний кавказский обычай воровства скота у других общин, являвшийся пережитком первобытных представлений об обобществлении хозяйства. По представлениям кавказских народов ловкий человек, умеющий обмануть сторожевых собак и незаметно увести скотину у пастухов, считался более достойным, чтобы владеть ею. Однако вор, которого застали с поличным, должен был безоговорочно вернуть все взятое оказавшимся более бдительными хозяевам. Русские поселенцы же рассматривали воровство как низкое и злостное преступление, реагируя на него соответствующим образом, что постоянно приводило к трагедиям и озлоблению с обеих сторон.

Читать дальше