Беженцы! Из давних времен первой мировой войны вынырнуло обидное слово.

Такой беды даже он, Рокоссовский, испытанный воин, в своей жизни еще не видел. А каково смотреть на это горе молодым бойцам, вчерашним пионерам, комсомольцам!

...Впереди еще вся война. Сколько она продлится? Полгода, ну, от силы год. Так тогда думали многие, пожалуй, все — от красноармейца-первогодка до генерала- ветерана.

Но Рокоссовский знал: сколько бы война ни продлилась, он должен, должен увидеть собственными глазами, как вернутся беженцы на родную, священную землю своих отцов, вернутся к своим растоптанным очагам и оскверненным могилам предков. Судьба была милостива к Рокоссовскому. Через три года он увидел их возвращение.

Увидел собственными глазами!

Война продолжалась без малого четыре года. Все было за долгий срок: и бои за Москву, и Сталинград, и Курская битва, и Белоруссия, и Висла, и Одер, и Эльба.

Радость побед, горечь поражений...

Но пожалуй, первые десять дней оборонительных боев были самыми трудными.

Трудными, как внезапный переход от мира к войне.

Трудными, как первый экзамен на прочность: выдержишь ли сокрушительный, давно задуманный, хорошо спланированный дотошными немецкими генералами вероломный удар?

Трудными, как родившееся в первых боях убеждение: врага бить можно!

Бои с наступающим противником шли упорные, ожесточенные. У немцев явное превосходство и в живой силе, и в технике. В таких условиях целесообразней встречать врага в обороне. А штаб фронта, не зная реальной обстановки, сложившейся на этом участке, опять прислал решительный, но — увы! — невыполнимый приказ: «Наносите контрудар по противнику».

Легко сказать: нанести контрудар! Поднять из окопов бойцов, вывести из укрытий танки и послать под уничтожающий огонь упоенного успехами врага.

Рокоссовский принял другое решение. Приказал поставить орудия и часть танков для ведения огня прямой наводкой, пехоте надежно окопаться, остальным танкистам тщательно замаскироваться на лесных опушках и в оврагах.

Расчет оказался правильным. Не ожидая засады, немцы вольготно, засучив рукава и горланя песни, шли по шоссе. Наши артиллеристы подпустили их поближе и внезапно нанесли мощный удар. Рванулись вперед танкисты, пошла в атаку пехота.

Враз оборвалось залихватское пение, похожее на самодовольное гоготанье гусаков. Заметались по шоссе сыторожие пришельцы, умылись, как говорят на Украине, кровавой юшкой.

Пусть еще маленький, а все же задаток. Наступающая вражеская часть была разгромлена.

Штаб фронта, получив донесение об успешно проведенном бое, одобрил решение командира корпуса генерала Рокоссовского. В те тяжелые дни и маленькие удачи были подобны всплескам света в темноте, радостным и обнадеживающим.

Отдельные успехи не могли изменить общую обстановку на этом участке фронта. Слишком явным было превосходство врага и в танках, и в артиллерии, и в авиации.

Оборонительные бои продолжались. Корпус нес большие потери и в людях, и в технике. Механизированный, он остался почти без танков.

Но в корпусе не было паники. Не было беспорядочного отхода. Не было окружений. Была подвижная умелая оборона. Были упорные бои за каждое селение, каждую высоту, каждую переправу.

Тысячами трупов своих солдат и офицеров оплачивал враг каждый шаг вперед на участке, где дрался корпус Константина Рокоссовского.

В начале войны наше правительство скупо отмечало наградами отличившихся воинов. Оно и понятно: армия отступала.

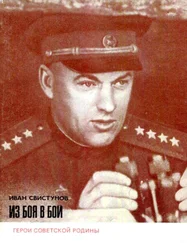

Но именно в те дни генерал Константин Рокоссовский за умелое руководство боевыми действиями был награжден орденом Красного Знамени.

Четвертым.

Народная мудрость утверждает, что надо съесть пуд соли, чтобы хорошо узнать человека. Для дней мирных, спокойных, обычных это, возможно, и правильно.

А на войне? Достаточно было одних суток на фронте, чтобы до донышка, до самой подноготной узнать и понять человека и до конца поверить ему.

Достаточно вместе два-три раза побыть под артиллерийским обстрелом, полежать в кюветах во время бомбежки, проползти низину на виду у вражеских снайперов, подняться и броситься в контратаку — и вы друзья.

Совместная напряженная работа в последний мирный год, двухсоткилометровый марш навстречу войне, первые бои — все это сдружило Константина Константиновича Рокоссовского с командирами штаба корпуса, с командирами дивизий и полков. Приятно было сознавать, что вокруг тебя люди, на которых можно положиться, которым ты веришь и которые верят тебе. Он ценил добрые, дружеские отношения с командирами частей корпуса, их помощь и поддержку — одним словом, то, что называется чувством локтя.

Читать дальше