Неужели все это было!

Неужели в ранний июньский рассвет поднятые по тревоге, мы шли сквозь легкую сетку дождя московскими воскресными улицами, еще не знавшими, что началась война?

Неужели дрогнула его державная рука, когда он перед микрофоном наливал воду в стакан? И сказал по-человечески:

— Братья и сестры!.. К вам обращаюсь я, друзья мои!

Неужели было шестнадцатое октября в Москве!

И ночные марши сквозь вьюги и морозы декабря, и скрюченные трупы в рыже-зеленых шинелях и летних пилотках, и гудериановские танки, ставшие железным ломом, и черные лишаи пожарищ, дышащие тленом, и наспех мелом написанное на стене: «Цурюк!» — «Назад!»

Оборона на Проне, обшарпанный вокзал в Негорелом, наревский плацдарм, тюрьма гестапо в Белостоке, доки Данцига…

Неужели мы слышали, как ревели под Эльбингом одичавшие недоеные коровы и лопались на морозе их раздутые вымена!

Неужели в ночном Торне нас, небритых и немытых, только что соскочивших с брони «тридцатьчетверок», целовали простоволосые польки с измученными лицами и слезы капали на колючий ворс измызганных солдатских шинелей!

Неужели был черный рейхстаг, испещренный подписями солдат, принявших — раньше маршалов и правительств — безоговорочную капитуляцию Германии; просторный кабинет в новой имперской канцелярии, письменный стол и на нем пробитый осколком глобус…

А хозяин его хотел владеть всем миром!

Неужели была война!

Плавно, с некоторой даже торжественностью — как и положено на ответственном международном маршруте — поезд Москва — Варшава — Берлин отошел от перрона Белорусского вокзала. Вырвался из замысловатой сети сбегающихся и разбегающихся железнодорожных линий, и понеслись вспять открытые платформы, полустанки, станции:

Фили.

Кунцево.

Баковка…

Дачные избушки на курьих ножках с чеховскими лирическими мезонинами, темно-зеленые штакетники с неизменной пыльной сиренью за ними, величественные, как патриархи, ели, фабричные поселки с новыми пятиэтажными стандартными домами-близнецами. То промелькнет на горизонте мрачная гофманская печь кирпичного завода с рыжим кирпичным дымом над высоченной кирпичной трубой, то зарябит у самого окна полосатое, поперек дороги вытянувшееся тело шлагбаума и перед ним покорно ждущие трудяги-грузовики, жаром пышущие, набитые пассажирами пригородные автобусы, кокетливые «Волги», частновладельческие недомерки «Москвичи»…

Обычные дорожные картины. Примелькавшиеся. Ничем не примечательные. Но Петр Очерет поудобней пристроился у окна, положил на узкий вагонный столик пачку «Казбека» и спичечный коробок, пододвинул пепельницу.

Расположился всерьез и надолго.

До Бреста!

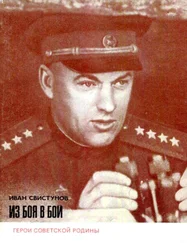

Правильная поговорка: на ловца и зверь бежит. Подвалил фарт Петру Очерету. Формировало начальство делегацию шахтеров для поездки в Польскую Народную Республику, в гости к польским горнякам. В парткоме вспомнили, что знатный забойщик, руководитель бригады коммунистического труда Петр Сидорович Очерет в свое время в войсках 2-го Белорусского фронта воевал в Польше. И предложили Петру:

— Поезжай-ка, брат, в Польшу. На людей посмотри да себя покажи.

Петр для приличия сохранил невозмутимое выражение лица, солидно погладил рыжеватые, недавно отпущенные, но уже на запорожский фасон смахивающие усы.

— Як що народ доверяет, то я можу…

А сам до чертиков был рад неожиданному предложению. Ему и во сне не снилось, что опять увидит он землю, по которой шел, теряя друзей, братаясь с новыми, шел в бой, на смерть, на Берлин. Снова увидит он камни Варшавы, небесную синь Вислы, познаньскую ратушу, а может быть, — чем бес не шутит — и тот дом темного кирпича, оплетенный диким виноградом, и ту, однажды открывшуюся для него, дверь…

Снова подняться на вершину горы, окруженную дубами и соснами, стать у черной гранитной плиты и белого мраморного обелиска, на котором золотом на вечные времена написано:

Читать дальше