Начало войны адмирал встретил на должности командующего Кронштадтским портом. Сборы были недолгими. 24 февраля флотоводец прибыл в Порт-Артур и поднял свой флаг на крейсере «Аскольд». Назначая Макарова, император надеялся, что его энергии и способностей хватит, чтобы исправить все давние и многочисленные промахи и просчёты. Однако вместе с тем царские сановники не только не поддержали действия адмирала по прибытии его на Тихий океан, но даже всячески мешали выполнять то, что Макаров считал необходимым.

Боевые корабли на рейде Порт-Артура

Никакого раннее разработанного плана военных действий на море у России просто не было. Всё легло на плечи Макарова. Своей главной задачей он видел уничтожение неприятельского флота в генеральном сражении. В этом случае полностью исключалась возможность высадки японской армии в Маньчжурии.

На кораблях эскадры прекрасно понимали: грядут активные боевые действия. Теперь и матросы, и офицеры были уверены в своих силах, ждали боя, хотели его.

Соотношение сил было явно в пользу японцев, и решиться на наступательные операции мог только флотоводец, который твёрдо верил в боевой дух моряков, их выучку и свой талант. И если в начале войны флот лишь пассивно сопротивлялся, то с прибытием нового командующего он начал действовать по-настоящему. Наши броненосцы выходили из бухты, едва на горизонте замечались дымы вражеской эскадры. Когда-то для этой цели им требовалось более суток. Теперь же, благодаря интенсивным тренировкам, на внешний рейд во время прилива эскадра выходила всего за два часа.

По приказу Макарова была усилена оборона входа во внутренний рейд, установлены новые минные заграждения. Ускоренными темпами шёл ремонт поврежденных «Ретвизана» и «Цесаревича».

Большой заслугой адмирала явилась организация перекидной стрельбы наших кораблей с внутреннего рейда через Ляотешанские высоты, на которых были оборудованы корректировочные посты. Уже в начале марта японская эскадра, подошедшая к Порт-Артуру для его очередной бомбардировки, была встречена метким огнём русских броненосцев. А после выхода их из гавани неприятель предпочёл скрыться за горизонтом, несмотря на своё численное превосходство.

Готовясь к генеральному сражению, Макаров вовсе не собирался бросаться на врага очертя голову. Напротив, он хотел навязать японцам бой в неблагоприятных для них условиях – в зоне огня наших береговых батарей. Однако судьба распорядилась иначе. На войне она отвела адмиралу всего 36 дней жизни.

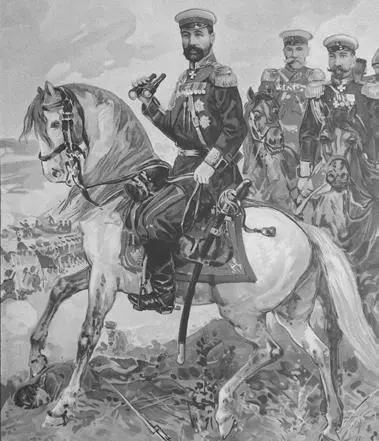

«Зная Ваши блестящие военные дарования, стратегическую подготовку и выдающуюся боевую опытность, Я признал за благо вверить Вам ответственное командование Моею армией, действующей в Маньчжурии против японцев, освободив Вас от обязанностей военного министра. Да поможет Вам Бог!»

Из письма Николая II генералу Куропаткину

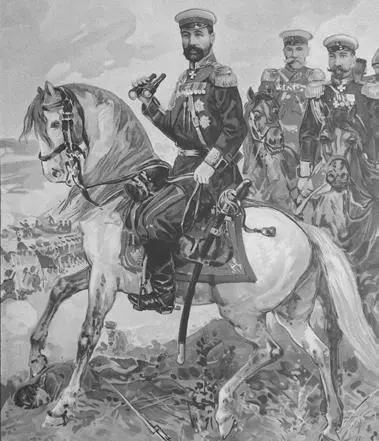

Полной противоположностью боевому адмиралу Макарову был генерал Алексей Николаевич Куропаткин, в феврале 1904 года назначенный на должность главнокомандующего Маньчжурской армией. Позднее именно его обвинили во всех неудачах наших войск на Дальнем Востоке. Несмотря на то, что царскому правительству просто нужен был «козёл отпущения», многое из того, что ставили в вину Куропаткину, было справедливо. По свидетельствам современников, совершенно бездарным военным Куропаткин, конечно, не был. Выходец из военной семьи, он закончил Павловское училище, служил и делал карьеру, как и все русские офицеры. Боевое крещение он получил в Туркестане, где за личную храбрость был награждён двумя Георгиевскими крестами. Во время Русско-турецкой войны Куропаткин был начальником штаба у генерала Скобелева. Прославленный полководец честно советовал молодому штабному: «Помни, что ты хорош на вторые роли. Упаси тебя Бог когда-нибудь взять на себя роль главного начальника, тебе не хватает решительности и твёрдости воли…. Какой бы великолепный план ты ни разработал, ты никогда не сумеешь довести его до конца».

Генерал Куропаткин

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/411280/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons-thumb.webp)