1 ...6 7 8 10 11 12 ...31 Предки нынешних Целищевых обосновались на землях, что лишь в 16 веке к Московскому княжеству отошли: среди лесов, но уже близко от степи бескрайней. До этого хозяйничали здесь татары, на богатых пойменных лугах откармливали лошадей перед набегами на север. Хотя разве исконно татарскими были леса и луга эти? До появления монгольских орд и здесь русский народ жил, это была вотчина русских князей. В стародавние времена по степям южным носились, сменяя прозвание и обличье, но не характер разбойничий, полчища кочевых народов; на востоке и северо-востоке булгары жили, ещё далее – угры, а в этих землях – русский люд. Когда Рюриковичи стали границы государства своего раздвигать, Целищевы здесь и поселились, из подмосковных, издревле им принадлежащих деревень крестьян перевезли, стали землю разрабатывать. Переселились сюда не первыми и не единственными. Первыми-то в сей лесостепной край между Волгой-матушкой и Доном-батюшкой малоземельные переезжали. Князья этому способствовали, раздавали право на владение землей охотно – служилые люди, селившиеся здесь, должны были стать надежным щитом для самого княжества Московского. Поначалу неспокойно жилось – пахать, строиться приходилось с оглядкой: не завиднеются ли вдали бунчуки татарские, оружие да коня под седлом земледелец всегда наготове иметь должен был. Однако освоились, распахали целину, с чернозёмов местных хорошие урожаи собирать стали.

Не единожды кочевники угрожали селеньям, но отпор получали всё более и более сильный, и угомонились понемногу. В смутные годы начала 17 века тоже горели здесь села, но и эти беды минули, канули в прошлое.

Границу земель русских Романовы ещё более раздвинули, и к концу восемнадцатого века оказалось, что не на окраине Руси Целищевы живут, а чуть ли не в середине её. Когда с запада полчища двунадесяти языков привел на Русь Наполеон, в сей край ни один отряд его не добрёл, в 19 веке уже не страдали ни усадьбы, ни поля местные от вражьего нашествия.

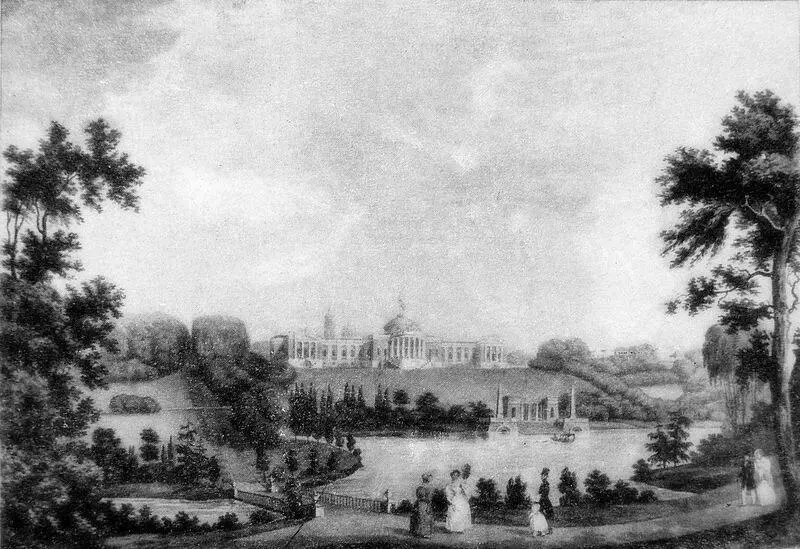

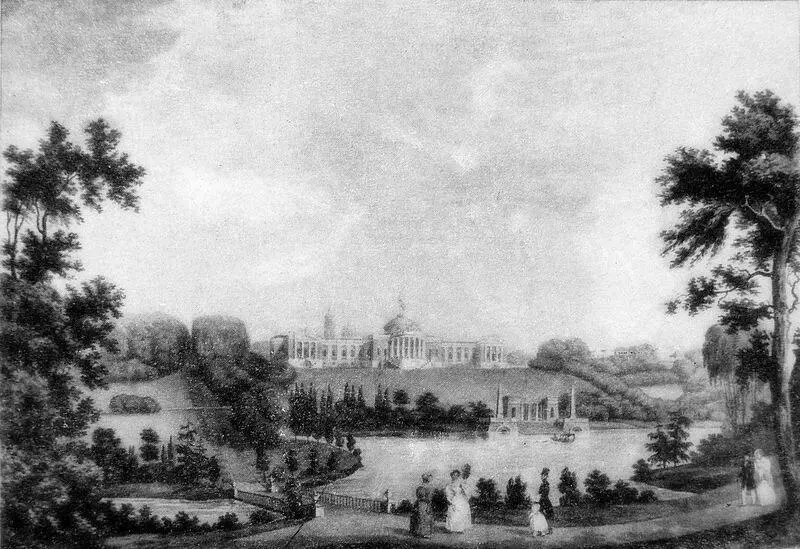

Отставной генерал-лейтенант Целищев был помещиком средней руки, и усадьба у него была не самой роскошной, но и не самой скромненькой. (Чин генерал-лейтенанта ему при выходе в отставку дали, за заслуги, а в армии он до этого лет шесть генерал-майором был). Барский дом был каменным, двухэтажным, а третьим этажом на крышей возвышалась модная круглая башенка с окнами во все стороны, завершавшаяся остроконечным навершием – под вид шпиля Петропавловского собора в Петербурге.

Поскольку дом стоял на высоком месте, на берегу Аргунки, деревни и почти все поля и луга свои хозяин усадьбы из сей башенки видел. Дубрава, что перед домом росла, была расчищена, через ручей Гремячий не в одном месте мостики перекинуты. К усадьбе от проезжей дороги вела аллея из серебристых тополей. Широченная аллея, чтоб две тройки спокойно разъехаться могли. Статуй и фонтанов в усадьбе не было, а в остальном – всё, как положено. А девятью верстами выше по течению Аргунки в доме примерно такого же фасона проживала помещица Глафира Ивановна Лапина, родственница Целищевых.

Эти-то усадьбы, а не столичные дома, были для Тани и Сержа любимыми, и где б ни путешествовали, эти места снились им, к этим усадьбам возвращала их память.

Сергей и Юрий росли в имении под присмотром бабушки Глафиры Ивановны, а их мать, Ольга Сергеевна, всем прочим местам предпочитала Петербург. Там роди лас ь, там выросла. Детей отпра ви ла в деревню, а сама северную столицу неохотно покидала. Лапины не принадлежали к сливкам общества, к самому высшему свету, но были рядышком, в отражении блеска самых-самых. Ольга Сергеевна прикладывала немало усилий, чтобы в круги придворные попасть, но не удавалось. А муж её, Александр Петрович, в число придворных даже и не рвался. Служил там, куда посылали, и был доволен. По молодости Лапина была чудо как хороша, многие говорили, что очень похожа на императрицу Елизавету, супругу Александра 1. Только муж не соглашался, он говорил:

– Оленька, они не правы. Ты гораздо красивее императрицы, поверь мне.

Муж её любил и не настаивал, чтобы она ради него переезжала куда-нибудь. Да и куда бы она за мужем следовала? В мирное время – это одно, жену офицера ожидала хоть и скучная, но всё ж спокойная гарнизонная жизнь. А на начало века пришлось много войн, походов заграничных, и Лапину где только не пришлось побывать: и в Австрии, и в Пруссии, и в Швеции, и в Турции, и в Бельгии и во Франции. Можно ль было требовать от жены-красавицы, чтобы она с мужем-офицером все тяготы походные претерпевала? Нет, не желал этого любящий супруг. Соглашался и с тем, чтобы сыновья в деревне росли, на попечении его матери. В деревне всё ж детям вольготней, и воздух здоровее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу