Такова поистине трагическая история русского военного инженера и дипломата, восстановленная ученым, сначала заинтересовавшимся лишь его боевым доспехом – броней.

А какова история самой брони? Как попала она в Оршу? Трудно сказать, когда именно заказал себе Выродков эту байдану. Из того, что мы узнали о нем, видно, что броня была ему нужна всегда.

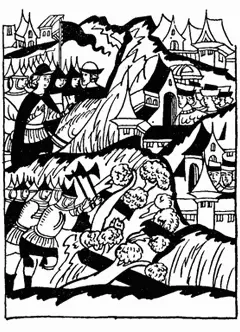

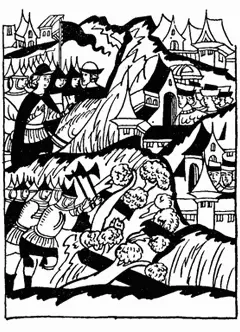

Возможно, что уже в тридцатых годах XVI века московский мастер выбивал из железного листа кольца этой байданы. Особыми штампами, на которых были вырезаны надписи, начеканивал он на раскаленных кольцах и слова молитв, и имя заказчика. Наверное, байдана побывала со своим хозяином и в землях ногайских орд, и на строительстве Свияжска, и под Казанью, и под Астраханью, а потом и в западных землях, под Полоцком. Тяжелое вооружение в ту пору старались надевать лишь перед самым боем. Брони в специальных ящиках обычно возили в обозе. И нет ничего удивительного в том, что когда на берегу реки Улы под городком Оршей литовский гетман Радзивилл нанес поражение русскому войску (в котором под командой князя Петра Ивановича Шуйского был и Выродков со своим отрядом) и захватил обозы, то среди добычи оказалась и байдана Выродкова. Может быть, Выродков не успел даже надеть своей брони, а могло быть и так, что у него была еще и другая; так или иначе, хозяин остался пока жив и на свободе, а байдана его была захвачена врагами. Возможно, потом часть добычи сложили в церквах или монастырях Орши, а байдана Выродкова так там и пролежала двести с лишком лет, пока ее случайно не нашли строители.

В залах Оружейной палаты Московского Кремля всегда людно. Но больше всего посетителей задерживается обычно у огромной витрины, за зеркальными стеклами которой как будто выстроился целый полк воинов. Здесь и конные и пешие, простые ратники и воеводы. Все они в блестящей стальной броне и с оружием в руках. Тут островерхие шлемы, «зерцала» – нагрудники из больших, украшенных золотой насечкой пластин – и кольчуги.

Одна из кольчуг в этой витрине отличается от других тем, что на левой стороне ее груди укреплен небольшой, с пятикопеечную монету, медный позолоченный кружок, или «мишень», как называли такие кружки в древности. Вглядевшись внимательнее, можно прочесть на этой мишени выпуклую литую надпись: «Кнзя Петров Ивановича Шускгова».

Князь Шуйский! Знакомая фамилия! Ее носили еще лет четыреста назад именитые московские бояре, в прошлом – князья маленького удельного княжества со столицей в городе Шуе, входившего в состав великого княжества Суздальского. Один из Шуйских, Василий Иванович, впоследствии даже стал на короткое время московским царем.

Кажется, нет ничего удивительного, что в древней сокровищнице московских царей – Оружейной палате – хранится кольчуга одного из Шуйских, что она выглядит как новая: возможно, она не очень-то много употреблялась и за этой прекрасной и дорогой вещью, принадлежавшей к тому же царскому родственнику, всегда был заботливый уход (каждое колечко тщательно протирали и промазывали).

Но нет, благополучный вид этой вещи нас обманул. Кольчуга побывала в жестоких боях, много раз меняла владельцев и лишь по чистой случайности возвратилась в Москву и обрела спокойную жизнь музейного экспоната. Сделали ее действительно для одного из князей Шуйских – Петра Ивановича. Это был в свое время известный военачальник, участвовавший во многих походах, в том числе и в осаде Казани. Во время Ливонской войны он был одним из главных русских воевод, взял ряд городов, был воеводой в Полоцке. Но в 1564 году войска его были, как уже сказано, разбиты литовским гетманом Радзивиллом под городком Оршей, и сам Шуйский погиб в этом сражении. Тело убитого воеводы, по обычаям того времени, выменяли у врагов, чтобы похоронить с почестями на родине. Вот тогда-то, по-видимому, впервые попала в царские кладовые дорогая кольчуга Петра Ивановича Шуйского: ведь давно уже прошло то время, когда знатных воинов погребали вместе с их оружием.

Годы шли. И молодое Русское государство значительно расширило свои восточные пределы. В его состав вошла необъятная Сибирская земля. Этот подвиг совершил небольшой отряд казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем, победивший намного превосходившие его силы сибирского хана Кучума.

Читать дальше

![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/28059/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si-thumb.webp)